ひとつにならなくていいよ。

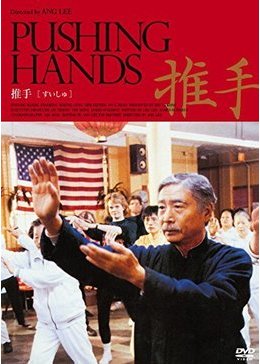

1991年。アン・リー監督。ラン・シャン、ワン・ボーチャオ、デブ・スナイダー。

太極拳の師匠、朱老人は、息子夫婦を訪ねてニューヨークへやって来る。しかし息子の嫁マーサはアメリカ人で言葉も通じず、食事も合わず気まずくなる一方。安らぎはチャイナタウンで太極拳を教えるだけという老父に、息子は…。カルチャーギャップに戸惑いながらも、アジアとアメリカ、父と子という異なる価値観が調和を見いだしていく優しき人間ドラマ。(映画.com より)

今となってはアカデミー賞をはじめ、ベルリン映画祭やヴェネツィア国際映画祭で高く評価される賞レース荒らしとしてお馴染みの台湾の名匠アン・リーの処女作。

『グリーン・デスティニー』(00年)、『ブロークバック・マウンテン』(05年)、『ラスト、コーション』(07年)、『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』(12年)など、毛色は違えどファンタスティックな大作を手掛けてきた監督だ。ただし『ハルク』(03年)は黒歴史。

台湾の映画作家といえば、ホウ・シャオシェンやエドワード・ヤンなどガチのシネフィルしかついて来れないような怪物じみた本格派がいるが、その中ではアン・リーは娯楽志向というか、まぁメインストリーム(商業映画)の監督だ。

だがこの処女作を観て、「初期のアン・リーは落ち着いた映画を撮ってたんだな」ということを初めて知った。

もちろん『恋恋風塵』(87年)のホウ・シャオシェンや、『恐怖分子』(86年)のエドワード・ヤンに比べれば二流…ということになってしまうのだけど、「アン・リーの売りは大資本によるダイナミズムだ」なんて早合点していた私に、この91年の処女作は、そよ風のような優しさで「そうじゃないんですー」ということを教唆してくれる。

そうじゃなかったのねー。

本作は、そんなアン・リーの「父親三部作」の一作目に当たる作品。続く『ウェディング・バンケット』(93年)と『恋人たちの食卓』(94年)はまだ未見。

映画作家って、あわよくば三部作を作りたがるよね。三部作といっても『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズとか『マトリックス』シリーズみたいな続編モノという意味合いではなくて、共通のテーマを持った3本の独立した映画という意味の三部作ね。

イングマール・ベルイマンの「神の沈黙三部作」、ミケランジェロ・アントニオーニの「愛の不毛三部作」、鈴木清順の「浪漫三部作」とかさ…。

アレ、ちょっとやめてほしいんだよねぇ。

べつに物語的に繋がってるわけではないし内容的にも特に関連性はないけど、「えー、まだあと2つあるの? 観なきゃダメなの?」みたいな謎の強迫観念に囚われるし、たまたま観たものが三部作の2作目とかだったら目も当てられない。「ハイ順序狂ったー。ハイ気持ち悪いー」って出鼻が挫かれる思いをする。

まぁ、どこから観ても問題ないんだけど、気にする人は気にすると思うよ。一話完結型のドラマorアニメとはいえ、やっぱり第一話からちゃんと見たいじゃない?

そんな感じだよ、オラ!

さて、そろそろ『推手』の話をしましょうね。

アメリカン・ガールと国際結婚した息子アレックスを訪ねてニューヨークに長期滞在する父親・朱老人は、隣室でワープロと格闘している物書きのアメリカン・ガールをよそに、バタバタと太極拳をしたり大音量で台湾映画を観るなどしてアメリカン・ガールを苛立たせる。

「仕事中に太極拳しないで! 映画を観るときはヘッドホンを使って!」

しかし英語を解さない朱老人は、アメリカン・ガールが自分の無神経な振舞いに対して怒っていることにまったく気付かず、ポカンとしている。

この異文化ディスコミュニケーションが滅法おもしろい。

文化も言語も違う嫁舅関係の相互的無理解は、基本的にはコメディとして笑いながら観れる反面、いつアメリカン・ガールが爆発するか知れないというサスペンスをも同時に孕んでいるのだ。

特に三世代が集う食卓シーンは混沌の極み。

アメリカン・ガールは夫のアレックスに対して英語で話しかけ、朱老人は息子のアレックスに対して中国語で「アメリカン・ガールは何を言っているのか?」と訊ねる。アレックスは英語と中国語を話せるとは言え、二人同時に別々の言語で話しかけてくるものだから「ちょ待っ…。カオス」となる。「ワロス。待テス」となる。さもありなん。

アレックス(画像右)の、やや諦念を含んだ「待テス」顔。

この作品の特徴は、異国の地で異文化交流をして「人種の壁なんて取り払うぜベイビー」みたいな安っぽい博愛主義を描くのではなく、アメリカなどというわけのわからない国に来てしまった朱老人がただただ戸惑いながら「帰りてー。台湾帰りてー」とボヤき続けるホームシック映画である、という点だ。

恋した料理教室の先生は同じ台湾人の熟女だし、アメリカナイズされた孫にも台湾の民話を聞かせて「台湾魂、忘れんなよ」と諭す。

ギクシャクしていた朱老人とアメリカン・ガールの取ってつけたような和解なんて描かれないし、「アメリカも…、いいかもな!」と朱老人がアメリカ文化に歩み寄ることもない。

アメリカン・ガール「ワッツハプン? ワッツハプン?」

朱老人「リンメーシャイ、チェングォンザオ!」

まったく意思疎通できない舅と嫁。もうあかんやないか。

一応、括りとしてはホームドラマなのだが、どことなく冷めているのだ。アジアと欧米の断絶。舅と嫁の軋轢。

だけどピリピリとした嫌な緊張感はなく、むしろダラッとアンニュイで、ゆるい笑いに満ちている。それを体現しているのが、朱老人を演じたラン・シャンの「堅物なのにどこか抜けてる佇まい」だろう。

監督が台湾人のアン・リーなので、基本的には「アメリカより台湾の方がイカすよね」みたいなバイアスは多少かかっているが、そのぶんアメリカン・ガールという欧米人の目線を通して道教とか中国精神の不自然さを浮き彫りにする…という自虐的な側面もあったりして、「二つの異なる文化を混ぜ合わせることのややこしさ」を真正面から描いた作品になっている。

最終的に手と手を取り合って和平…みたいな方向に流れていかないあたりに好感が持てる。

「ひとつにならなくていいよ。認め合うことができればさ」ってミスチルの親分も言ってた。

ミスチルの「掌」という曲はこの映画が元ネタになっている可能性が高い。

というわけで今回はあっさり系のレビューでした。

こんなもん毎回毎回こってりしたレビューばっかり書いてられるか!

たまにはこういうヘルシーなレビューも書いていくからな!

謝謝!