タルコフってる美景難解映画。

Image:Amazon.co.jp

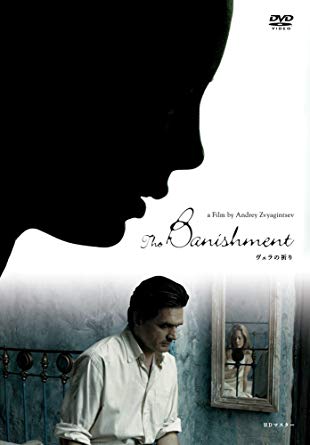

2007年。アンドレイ・ズビャギンツェフ監督。コンスタンチン・ラブロネンコ、マリア・ボネビー。

美しい妻ヴェラや可愛い子どもたちと暮らすアレックスは、亡き父が遺した田舎の一軒家で家族とひと夏を過ごすことに。豊かな自然の中で穏やかな休暇を楽しもうとする家族だったが、ヴェラが突然アレックスとは別の男性の子どもを身ごもったと告白したことから夫婦の間に不穏な空気が流れはじめ、幼い子どもたちも巻き込んで思わぬ悲劇へと突き進んでいく。(映画.comより)

おはよう人民。

最近プライベートでぜんぜん人と会っていない。

話し相手といえばいつも割引きしてくれるスーパーのおばちゃんか野良猫ぐらいです。こないだも、げっそり痩せた猫がふらふら歩いていたので「どこ行くん」と話しかけたらば、けんもほろろに「僕に構わないで」と言われてしまいました。取りつく島もねえ。やけに頭がツルっとした黒猫でした。頭がツルっとした黒猫は不愛想なのでしょうか。猫には暗いのでよくわかりません。

さて、本日は『ヴェラの祈り』という映画を取り上げましょうね。今回はちょっと批評!って感じの堅苦しい文章でございますよ。

ていうか本来ならそういう文章を書かなきゃいけないんですよね。映画評ブログなんだから。いい加減、帰りのホームルームで騒いでる奴みたいなふざけた文章は卒業せねばならない。人から嗤われるのはもうたくさんだ。甲斐性を見せていかねばなりません。

追記。お知らせするほどの事ではないけれど、余ったニラのプレゼントキャンペーン、応募は0通でした。

あげる、と言ってるのに誰も応募してこないなんて。ふざけやがって!

Image:映画.com

◆めちゃタルコフってる◆

1964年生まれのアンドレイ・ズビャギンツェフ、まぁここではズビャ公と呼ぶが、彼は次代のロシア映画を背負いうる逸材としてたいへん有難がられている。処女作にも関わらず『父、帰る』(03年)がベネツィア映画祭で金獅子賞をゲットしたことで期待の大型新人としてメディアから持て囃されたのだから次作へのプレッシャーは相当はものだっただろう。

それから4年後に発表されたのが二作目が本作『ヴェラの祈り』なのだが、これがなかなか凄い映画である反面、個人的にはまったく楽しめなかった。

私は『父、帰る』を観たときにもまったく同じ感想を抱いていて、「映画はよかった。でもこの監督は追わない」と思っていたのだが、忘れたころになんとなく観たのが『エレナの惑い』(11年)という三作目で、これもすこぶるよかった。だがやはり「よし、本腰入れてズビャ公を観るか」とはならず、いわば一夜の関係に終わってしまったのである。

そして今回、三度目の邂逅。たまたま観たら監督がズビャ公だったという少女漫画のごとき奇妙な縁に大いに照れながらの執筆となる。

『ヴェラの祈り』がそれなりに凄い映画でありながらもまったく楽しめなかった理由は肩肘を張りすぎているからだ。

巨大な工場に沿った道路を一台の車が走り抜けていくファーストシーン。丘の斜面に建てられた不愛想な教会。小川に沿って水の流れをひたすら追っていくカメラ。

無論われわれはショットの端々にタルコフスキーを見るわけだし、『父、帰る』にしてもその目配せは執拗におこなわれていたのだが、そうしたオマージュの数々が本作ではより色濃く顕在化している。たとえば草丘の風景がキアロスタミだったり、畑の農夫がソクーロフだったりして、タルコフスキーを中心としたオマージュ劇の中にもさまざまな作家への目配せがなされているのである。これ見よがしに。

さらに言うなら、ズビャ公のオマージュはショットだけに留まらず、セリフの排除や157分の長丁場という「パッケージ」からして既にタルコフってるわけだ。

タルコフってますねぇ。

まぁ、タルコフスキーに対するタルコフ好きーが溢れているのは実にいいことなのだが、私はそこに計算高さを感じてしまうというか、処女作でいきなり金獅子賞をゲットした男の「次はもっと凄いものを作らねばならない…」という焦りから生じたシネフィル対策、審査員向けの映画作り、はっきり言えばスノッブな臭いを嗅ぎ取ってしまう。

それがまさにタルコ、キアロ、ソクーロフのドカ詰めオマージュである。

嫌味な言い方になるが、まぁー映画通であればあるほど喜びそうな作品で、至るところに「映画通が思わず唸る」ような打算の仕掛けが張り巡らされている。

かくいう私も10年前に観ていたら危なかった(鬼の首を獲ったように「このシーンはタルコフスキーやでええええ」と叫んで大絶賛していた)かもしれないが、今となってはオマージュごときで騒ぐような若い感性も老いさらばえ、逆に「あーはいはい」と冷たくあしらってみせるような底意地の悪い映画好きになってしまったのだけど。

いずれにせよ、誰かの模倣をやるにしてもその中で何かしらの独創性を構築できなければただのエピゴーネン(亜流)。

そういう意味ではズビャ公がはじめて記名性を獲得したのは三作目の『エレナの惑い』に至ってからだろう。続く『裁かれるは善人のみ』(14年)と『ラブレス』(17年)は観ていないから何とも言えないが、迄三作という条件付きで最高傑作を選ぶなら『エレナの惑い』こそがズビャ公の真骨頂だと思います。違ってたら謝る。

◆意地悪な作りだよ◆

内容の話を一切していないことに気づいたので慌ててする。

『ヴェラの祈り』は、田舎での休暇中に「妊娠したの。でもあなたの子じゃない」と爆裂ショックなことを言われた夫と超絶カミングアウトをした妻(ヴェラ)の夫婦関係を見つめた作品である。

二人の子供たち、素性不明の叔父、浮気相手と思しき男などが続々登場して「お腹の子の父親は誰なのか?」という謎を残したまま映画は進んでいくのだが、べつにストーリーで見るような作品ではないので物語批評をしても意味がないだろう。ひとまず我々はタルコ全開の美景ショットと全編に配置されたメタファーに浸って「美しいナー。難解だナー。美しいナー。難解だナー」などと言って首をカクカク傾げたり瞳をジワジワ潤せておけばいいのである。

Image:映画.com

映画中盤で妻が中絶手術のあとに死んでしまい、慟哭した夫は浮気相手をぶち殺しにいくのだが、そこから30分にも及ぶ回想シーンが入り、事の真相がすべて明かされる。

夫が浮気相手と思っていた男はただの友人で、妻はその友人に向かって「お腹の子は紛うことなき夫の子供よ」と言ったあとに「でも夫だけの子供ではない」と付け加える。

何を言うとるんだ、この女は。

どうやらこの夫婦は夫の支配と無関心によって完全に崩壊しており、追い詰められた妻は夫との子供を「あなたの子じゃない」と嘘をつくことでわざと怒らせて中絶させ、自身も自殺を図ることで夫への復讐を果たすのである。

また、「お腹の子は夫の子供だけど、必ずしも夫だけの子供ではない」といった妻の意味深な言葉には、家族を所有物のように扱う夫に対して「誰であれ個人として尊重すべき」といった含意が読み取れるのだが、これはロシア的父権制を撃ったきわめて政治的な一言だよなぁ。

つまり「家父長制への叛逆」というテーマが通底した作品なのだが、いかんせん登場人物がメチャ寡黙なので少々分かりづらい。そして分かりづらさこそが美徳と考えるズビャ公は、この30分に及ぶ回想シーンを時系列シャッフル(というかジャンプカット)で描くという意地悪なことをする。

私は難解映画を大いに好むが、この手の「手段が目的化した難解映画」はあまり快く思っておりません。簡単な話をわざと難しくした、というあたりがまさにスノッブ。とことんウマが合わない監督である。

Image:映画.com

◆才人よ、遠慮する勿れ◆

とはいえ、ショットに隙はない。

『エレナの惑い』を観たときにも感じたが、ズビャ公は見様見真似で後天的にショットを獲得した作家ではなく先天的にショットが撮れる作家なのだろう。ショットの透明度とカットの息遣いがすべてを物語っていて、ここには物質的な「映画」が厳然とその身を主張しています。

あとはスノッブという精神性を除去するだけなのだがこれが一番難しい。一度「観客」を意識してしまった作家は二度と「作家」たり得ない。

私が本作をまったく楽しめなかった理由に「肩肘を張りすぎているから」と述べたが、別の言い方をすれば「不必要なほど観客のことを考えてくれているから」だ。

ズビャ公は、たとえば私のように映画を知った気でいる自称シネフィルとか映画祭の審査員が「ここはタルコフスキーだ」とか「教会の斜面が美しい」と感じるように上手く誘導してくれていて、ある意味では意図的にスノッブを演じているのだ。先天的なショットの理解者にも関わらず、わざとシネフィルや審査員の好みに合わせて「こうすれば喜ぶんでしょ」と歩み寄っているのだろう。なんてサービス精神旺盛な奴なんだ。

まぁ、処女作で金獅子賞なぞを取ってしまった男の不運であるよなぁ…。

私はそんなズビャ公に対して「俺たちを喜ばせようとしなくていいから撮りたいものを撮ってくれ」と思う。遠慮すんな ということである。

才人は遠慮した瞬間に凡人となる。

『ふかづめ語録』より

タル子の『惑星ソラリス』(72年)における東京の首都高速をやっているわけです。

DVDの特典映像のなかでズビャ公が様々なインタビューに答えていたが、私の感じたところではこの男は謙虚であり大胆であり自意識過剰、つまり飴細工みたいに繊細な野郎だということだ。

たとえば伝えたいことが100あるとして、それを100の言葉で語ったところでどうせ世間の奴らは3割ぐらいしか理解できないだろうから、だったら最初から30の言葉で伝える…といった諦念にまみれているわけだ。それがタルコフスキーオマージュや家父長制への叛逆といった分かりやすい形で顕れているのである(誰でも気がつくオマージュとメタファー)。

おそらく撮っていて一番楽しかったのは車が田舎道から工場地帯へ向かって走り続けるファーストシーンだろう。私もこのシーンだけはズビャ公のウキウキマインドとシンクロできたし、全編通して最も気持ちいいシーンだったわ。

アンドレイ・ズビャギンツェフ、55歳。手掛けた映画は計5本。そのうち私が観たのは3本で、満足したのは1本。未だ心惹かれてはいないが「誰か早いうちにこの男を止めなくていいの?」と思うほどには怪物の気配を漲らせている。

あと15年もすればロシア映画のテッペンを獲ってたりしてね。

そのときはスノッブって言ったことを謝ろっと。

モロにタル子。