ビリー・ワイルダーの二番煎じ。こりゃー参るダー。

1958年。スタンリー・ドーネン監督。イングリッド・バーグマン、ケーリー・グラント。

休暇からロンドンの高級アパートに帰ってきた舞台女優アンナは、息つくひまもなく姉夫婦の来訪を受ける。姉マーガレットの夫アルフレッドは外務省に勤めており、独身のアンナをNATOの晩餐会に誘った。アンナは乗り気でなかったが、そこに外交の仕事をしているフィリップが現れ、お互いに惹かれあった…。

おはよう、綺麗な目をした君たち。

良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞く?

悪い知らせは今日から年内一杯はずいぶん読み応えのない評が続くこと。

良い知らせは読み応えがないなりにも年内一杯まで頑張って更新していくことです。

というのも、現在わたくしは『ひとりアカデミー賞』を鋭意執筆中でして、すでに各部門の受賞作は大方決まってるのね。作品賞はこれ、撮影賞はこれ…てな具合に。

つまりこの時期にすぐれた映画を観てしまうと受賞結果が変動する恐れがあり、文章を書き直さねばならない事態に陥るというわけだ。

よって傑作オーラをがんがん発してる映画を「観たいなぁ。でも傑作すぎると受賞結果を変えなくちゃいけないからなぁ」と逡巡、結果的に賞レースとは程遠い感じのボサッとした映画ばかり観続けるという死んだような映画ライフを送っているのである。一年の映画ライフを総括するために『ひとりアカデミー賞』を書いているのに、その『ひとりアカデミー賞』に映画ライフを縛られるという本末転倒ライフを甘んじて送っておるのだ。情けなくて涙が出る。

しかもほとんど酷評回です。

そんなわけで本日は『無分別』。とくと読むがいいと思う。

◆まさかドーネンが死んでいたとは◆

今年2月、スタンリー・ドーネンが94歳の若さで死んでしまったことを最近知った。

これといって作家性をもたない商業映画の職人監督だったが、ドーネンにはちょっとした思い入れがある。私が古典映画を漁りまくっていた頃、とにかくこの人の映画によく当たったのだ。「またドーネンか!」と何度叫んだことだろう。正確に2回だ。私が勝手におこなっている「ふかづめ流行語大賞」では「またドーネン」がある年のグランプリに輝いたこともあった(受賞は逃したがな)。

そう、ドーネンはエンカウント率が高い。アメリカ映画をほっつき歩いていると必ずどこかでドーネンにぶつかるのだ。街中で見かける小さな祠のように。

MGMの振付師としてキャリアを始めたドーネンは、そこでキング・オブ・ミュージカル俳優のジーン・ケリーと知り合った。『ラ・ラ・ランド』(16年)にも影響を与えた踊れる大男であり、タップダンスにかけては右に出る者のいないミスター・ダンスだ(ジーンがタップしたあとには草花が咲くというが、まぁこれは今思いついたデタラメだから気にするな)。

そんなわけでドーネンの代表作は『踊る大紐育』(49年)と『雨に唄えば』(52年)となる。両作ともジーンとの共同監督だ。

だが、ドーネンにとって本当のベストパートナーはジーン・ケリーではなくオードリー・ヘップバーンだった。

いちいち詳しい説明はしないが、オードリー主演で撮った『パリの恋人』(57年)、『シャレード』(63年)、『いつも2人で』(67年)はいろんな意味で尖った実験映画で、従来のハリウッド文法にケリを入れた野心作なのである。

そうか、死んでしまったか…。今年2月に。高い娯楽性のなかにも微量の毒を注いだスタンリー・ドーネン御大に合掌。俺はあんたの映画が好きやったで。

さて。そんなドーネンが手掛けた中期の小品『無分別』と『芝生は緑』(60年)がしれっと復刻されていたので「一丁ここらでドーネンでもキメるか」と思い、さてどっちから観ようと逡巡、とりあえず『無分別』という分別のない題名が気になったのでこっちから鑑賞することに。

主演はイングリッド・バーグマンとケーリー・グラント。とびきりの贅沢だぜ!

イングリッド・バーグマンはアカデミー受賞回数歴代2位の記録を持ち、代表作を挙げだすと少々厄介なことになるほどの大女優だ。

試しにちょっと挙げてみようか。

『別離』(39年)、『カサブランカ』(42年)、『誰がために鐘は鳴る』(43年)、『ガス燈』(44年)、『白い恐怖』(45年)、『汚名』(46年)、『ジャンヌ・ダーク』(48年)、『凱旋門』(48年)、『イタリア旅行』(53年)、『追想』(56年)、『オリエント急行殺人事件』(74年)、『秋のソナタ』(78年)…。

厄介なことになった。言わんこっちゃねえだろ?

ネオリアリズモの巨匠ロベルト・ロッセリーニと不倫してイタリアに行っちまったことが世界的スキャンダルを巻き起こしたが、そのあと何食わぬ顔でアメリカ映画に復帰。いよいよアカデミー受賞記録がすごいことになって、誰もが「やばいやばい」と言ってる間に67年の生涯を終えてしまわれた(1982年没)。

当ブログでは『古典女優十選』において第10位、さらには『さよならをもう一度』(61年)を酷評済みである。家庭的な美人だった。

バーグマンのお相手役はケーリー・グラントが務める。

ハワード・ホークスの『赤ちゃん教育』(38年)やヒッチコックの『北北西に進路を取れ』(59年)で知られるハリウッド黄金期の顔だよな。

見ての通り、精悍な顔立ちと逞しい肉体を兼ね備えた硬骨漢だが、その一方では少年のような茶目っ気もあり、ことにホークスのスクリューボールコメディでは水を得た魚のようにいちびり倒す。

見た目の相似性に加えて“ダンディなのに親しみやすい”という共通点からジョージ・クルーニーの上位互換と思っている人間は私だけではあるまい。『映画男優十選』では「古典俳優枠は1つだけ」という制約から惜しくもチャートインを逃した。

そんなイングリッドとケーリーは『汚名』(46年)に続いて二度目の共演となる。どんな物語が紡がれるのでしょうね。

それはそうと『無分別』ってタイトル何とかならんのか?

原題も『Indiscreet』=無分別

◆無分別の何重奏やねん◆

大女優のイングリッドは姉夫婦の知り合いの外交官ケーリーと出会い、NATOの晩餐会ですっかり意気投合。だがケーリーには別居中の妻がいるため、二人は互いに惚れ合いながらも分別ある大人として付かず離れずの距離を保っていたが、一度走り始めた気持ちは止められない。愛はあまねく分別に優先する。デートを重ねるうち、無分別な二人は真剣交際に発展してゆくのだった!…という筋である。

どこが無分別やねん。別にええやないか。

たしかにケーリーは妻と別居中なのでイングリッドとの関係は浮気に当たるのかもしれんが、だからと言ってその程度のことを「無分別」とことさらに論って映画の題名にまでする必要なんてあるのか。ほっといたれよ。だいたい「恋愛」と「無分別」なんて同義語みたいなもんだろ。

その後、「妻とは別れたくても別れられないんだ…」と悲しそうに話すケーリーの心中を慮ったイングリッドは「たとえあなたの妻になれなくても…恋人でいられるだけで幸せです。らららー」と言って、まあまあ素敵なスキャットを口ずさむ。

ところがNATOの職員名簿を見たイングリッドの義兄はケーリーが独身だと知り、なぜ既婚者のフリをするのかと訊ねたところ、ケーリーの口から驚くべき言葉がビャッと飛びでた。

「バレちまったもんは仕様がないね。あのね、僕はね、恋人は欲しいけど結婚はしたくないんだ。『別居中の妻がいて別れられない』とでも言えばイングリッドは結婚を諦めてくれるだろう?」

無分別。

なるほど。『無分別』というタイトルは二人の関係性ではなくケーリーのことをピンポイントで指していたのか。たしかにこいつぁ紛うことなき無分別だ。

無分別なケーリーと無分別じゃないイングリッド。

その後、義兄からケーリーが独身だと教えてもらったイングリッドは怒髪天を衝き、よその男と一緒にいるところをケーリーに見せつけるという幼稚な復讐計画を練る。

この女もこの女で無分別。

イングリッドは召使いのデイヴィッド・コソフに「明日の晩ケーリーを部屋に呼ぶから、彼が来たタイミングで寝室からコソッと顔を出して。お願いね。コソフなんだからそれぐらい出来るでしょ?」と命じる。

「そりゃ私はコソフですからコソッと顔を出すぐらいのことはできますが…。そんな無分別なことするとケーリーさんに誤解されますよ…?」とコソフ。「それが狙いなんじゃあないの!」とイングリッド。

ところがどっこい、翌晩部屋に現れたケーリーはイングリッドを騙していたことを反省しており、やおら彼女にプロポーズ。イングリッドは嬉しさのあまり「むふんー!」と無分別な笑い方をしたが、もはや無用の長物と化した復讐計画は依然進行中。

コソフが寝室からコソッ!

無分別にもコソッ!

これを浮気相手だと思い込んだケーリーは「なんと無分別な」とショックを受け、イングリッドが「あ、違う違う。これは芝居なの。信じて。分別ある判断を!」と釈明しても「そんな無分別な言い訳には騙されないぞ! 僕は傷ついてしまいました!!」と叫んで荒れ狂うばかり。無分別の何重奏やねん。

その後、なんのかんのあって誤解がとけた二人は分別ある愛を育むのでありました。おわり。

へぇ。

分別あるケーリーと分別あるイングリッド。

◆ドーネン、どうやねん◆

じつにくだらないさくひんでした。

評判はいいようだがな。

まぁ、絶賛してる手合いも「イングリッド・バーグマンとケーリー・グラントの絶妙な掛け合い」だの「名匠スタンリー・ドーネンの洗練されたロマンティック・コメディ」だのとAmazonの内容紹介に書いてあるような判で押したがごとき惹句を並べ立ててるだけなので全くアテにならんのだが。

大体、こういう奴らは「古典映画は褒めなきゃ脳」になってるだけだ。

そろそろ剣呑たるムードを察した読者もいるかもしれないが、そうです、わたす怒ってます。

無名の三下ならともかく、ドーネンともあろう者がこんなものを撮っていいんですかという類の怒りである。

まずもってカラーの汚さ。

もっともモノクロからカラーに変遷した50年代後期の米カラー映画は大体どれもひどいが、なまじ今回の復刻版ではリマスタリング技術が仇となってより綺麗に汚さが出るという逆説的なハプニングに見舞われている。

たとえば、そうだな…IMAXフィルムでブスMAXを撮ってもしょうがないのである。

そんなことをしてもド迫力のブスが鮮明にスクリーンに映し出されるだけだ。何が悲しくてブスを大画面で見にゃならんのだ。ただのテロじゃねえか。

もし本作がモノクロだったなら随分マシな出来栄えにおさまっていただろう。まあ、ドーネンはもともとカラー大好き野郎だったが、またしても本作でカラーを選んだ理由は明白。ファッションブランド「ディオール」の創立者で知られるクリスチャン・ディオールが衣装を手掛けたからである。たしかにコロコロ変わるバーグマンの衣装は楽しいのだよね。

だが、小物や内装の原色が目にうるさくてトータルとしては下品。50年代後期米カラー映画の悪いところをしっかり出していくドーネン御大にチョップ一発。

カラフルであることが脳死で良しとされた時代。

次に室内劇について。

60年代以前の米映画はスタジオ撮影が大部分を占めていたので、本作のようなメロドラマでは室内劇が主となる。したがって戯曲を基にした映画もずいぶん多く作られたものだが、そのほとんどが産業廃棄物と同等の価値しか持たない。そもそも私は「戯曲の映画化は映画ではない」と思っております。

まぁ、なにしろ室内劇は野外シーンのある作品に比べて空間・被写体ともに制限を受けてしまうので自ずと「演出の可能性」は狭まってしまう。つまり室内劇ほど映画に適さない形式はない。べつに「やるな」とは言わないが、やる以上はジャン・ルノワールやエドマンド・グールディングなど余程の実力者でないと務まらないと言うておるのだ。

さてドーネンは? どうやねん。

ダメでした。

それもそのはず。ミュージカル、ロードムービー、サスペンスアドベンチャーなど動態豊かな映画を得意とするドーネンがマンションの一室でシッポリしけ込む男女の駆け引きを撮るなど土台無理な話なのだ。

ドーネンとは大型犬である。室内では大型犬のポテンシャルは発揮できない。byおれ

身振り手振りの激しさでどうにか静的な画面を揺り動かそうとするイングリッドはさすがに賢明な女優だが、その動きもやがて凝固してしまい、室内劇特有の退屈さがスクリーンの全域に行き渡る。迄60年代米映画の悪いところをしっかり出していくドーネン御大にチョップ二発目。

さて、すでにチョップを二発喰らってしまったドーネン。もう後がありません。次またチョップを喰らってしまうと頭がカチ割れてドーネンが倒れてしまいます。

ここがドーネンのショーネン場。「ええねん」と言わせることができるのでしょうか? どうやねん。

室内劇=画面凝固。

脚本に関してはモロにビリー・ワイルダーである。

恋のスッテンコロリンの乱打は『麗しのサブリナ』(54年)、アパート上階に住む女との甘い室内劇は『七年目の浮気』(55年)、正体がわからぬまま進行するラブゲームは『昼下りの情事』(57年)などなど。

誤解、下心、なりすまし、すれ違い…といったワイルダー脚本術をポーカーフェイスで拝借したドーネンのしらこさ。だが誰の目にもビリー・ワイルダーの二番煎じであることは明らかだ。

こりゃー参るダー。

まぁ、真似しようが何しようが面白ければ結果オーライなのだが…面白くないからタチがワルイダー。

イングリッドはずっと情緒不安定にしか見えず、ケーリーには独身主義を曲げるだけの契機も動機もないので、あらかじめ脚本家が敷いたシナリオという名のレールの上を歩いているだけの操り人形にしか見えない。

なにより、物語の端々から「作り手の意図」が透けて見えちゃってるのが一番イタい。あー「必修科目ワイルダー」をセオリー通りになぞったのね…って。

ともあれ、表情豊かなイングリッドと謎めいたケーリーは十二分に魅力的なので「ほぇー」とマヌケ声を漏らしながら画面を注視させるだけの引力はギリあります。少なくともピーキーなイングリッド・バーグマンを楽しみたい人には勧められるし、脚本家を目指してる人がビリー・ワイルダーの二番煎じとはどんなモノなのか研究する分には持ってこいの作品である。

だが私はこの程度の凡作をなあなあに評するほどスタンリー・ドーネンという作家を軽んじてはいないので、やはり「ドーネンともあろう者がこんなものを撮っていいんですか」という怒りに打ち震えざるを得ないンである。それぐらい他の作品は超おもしろいからね。

まぁ、今回は残念だったナ。結局いちばん無分別なのは監督自身だったということで、ドーネン御大にチョップ三発目!

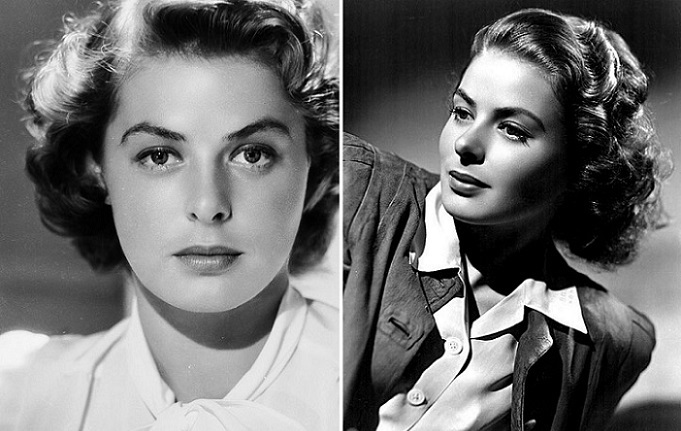

頭もカチ割れたことだし、最後はケーリーとイングリッドのかわいい写真でも見ながらお別れしましょうね。

二人かわいい!