長電話映画の金字塔。ポワァァァァチエチエ♪

1965年。シドニー・ポラック監督。シドニー・ポワチエ、アン・バンクロフト。

自殺者救援施設に睡眠薬自殺を図った女性から電話がかかってきた。宿直のアルバイト学生はなんとか命を救おうと対応するが…。(映画.comより)

ぶおーい、皆。

憧れの自称は「活字中毒」です。言えるもんなら言っていきたいけど、残念ながら私は活字中毒じゃないので言うのが憚られるんだ。

そういえば、学生の頃に働いてたバイト先の店長が「わたし活字中毒なんだよねえ。読書むっちゃするし」と豪語してたので、古本屋で買ったばかりの夏目漱石の『虞美人草』をカバンから出して「これ読みましたか」と訊ねると「そんな本知らないよ。ていうか臭っせ!」と言い、古本特有の匂いに過剰反応してた。いわく古い本とぶ厚い本は読まないのだそうだ。いいジョークだ、と思った。

その店長は映画中毒も自称していて「ふかづめ君も映画好きだっけ? わたしマイナー映画ばかり見てるんだよね。ミヒャエル・ハネケって知ってる? おもしろいから見た方がいいよ。マイナーだけど」と豪語していたので「へえ、知りませんでした」と言っておいた。いわく『ファニーゲーム』(97年)を超える映画はこの世に存在しないんだとか。

ほかにロック中毒も自称していて「洋楽のマイナーなロックなら大体知ってるよ」と言い張るので「いいバンド教えてください」と訊ねたら普通にGLAY推してきた。

おもしろい人だったなぁ。店長観察してると飽きないよ。

そんなわけで本日は『いのちの紐』です。

◆睡眠薬ガブ飲み女を救え!◆

ブロードウェイ俳優からテレビ俳優に転身し、その後ドラマ監督を経てようやく映画監督になったシドニー・ポラック。多くのヒット作をアカデミー賞に送ってきたが、残念なことに批評家やシネフィルからはほとんど認められることなく2008年に73歳の生涯をスン…と閉じた。

やはりポラックと聞いて人が思い浮かべるのはロバート・レッドフォードだろう。『追憶』(73年)や『愛と哀しみの果て』(85年)など計7本もの主演作を撮ってきたレッドフォード専属監督なので、まあクリント・イーストウッドにとってのドン・シーゲルのようなものだと思ってもらえればいい(尤もシーゲルの十分の一の才能も持ってはいないのだが)。

また、レッドフォードの他にはポール・ニューマン、アル・パチーノ、ダスティン・ホフマンといったニューシネマ俳優を好んで起用し、多くの作品では「体制に立ち向かう男」というテーマが一貫している。バカみたいにヒットした女装コメディ『トッツィー』(82年)とて例外ではない。監督業をする傍ら俳優やプロデューサーとしても節操なき活躍を続けた人物であり、俳優としては『アイズ ワイド シャット』(99年)や『フィクサー』(07年)、映画製作者としては『コールド マウンテン』(03年)や『愛を読むひと』(08年)で知られている。

とはいえ基本的に人はシドニー・ポラックに興味がない。誰もポラックを作家主義から批評したりはしないし、まして一般大衆にとっては「トッツィーの監督」でしかないのだから。ポラック本人でさえ自分自身に興味が持てなかったはずだ。今ヒドいこと言ってますけど。

かく言う私も「映像がテレビ的であること」と「シドニー・ルメットと名前が似てて紛らわしい」という理由から『ザ・ヤクザ』(74年)と『ザ・インタープリター』(05年)を除いて多くの作品を酷評してきたが、このたび処女作の『いのちの紐』が復刻されたので初めて観たところ……むぎゅう! これが存外よかったのである!

自殺志願者たちを救うホットライン「いのちのダイヤル」で電話番をしていた大学生がたまたま受話器を取ったことで緊迫の一夜が始まる本作。電話口の女はすでに大量の睡眠薬を飲んでいたのだ。かくして電話番の学生は、いつ電話を切るともしれない女を電話口に引き留めながら居場所の特定を試みる―…。

本作は『LIFE』誌に掲載された記事を勝手に脚色した実話ベースの作品である。

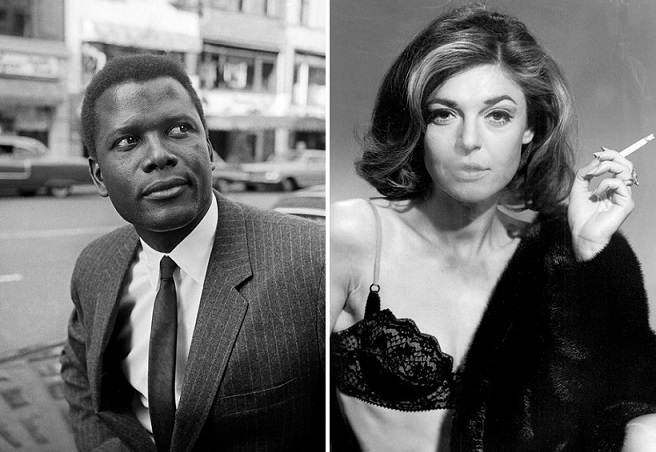

電話番の学生を演じるのはシドニー・ポワチエ。言わずと知れた史上初の黒人スターだ。詳しくは後述するが、黒人俳優として初めてアカデミー主演男優賞をゲットし、アメリカ映画における黒人俳優の地位向上にむちゃむちゃ貢献したレジェンド俳優である。代表作に『手錠のまゝの脱獄』(58年)、『野のユリ』(63年)、『夜の大捜査線』(68年)など。

そして睡眠薬ガブ飲み女を演じたのがアン・バンクロフト。皆まで言うなの『卒業』(67年)におけるミセス・ロビンソン。他にもマリリン・モンローと共演した『ノックは無用』(52年)や、デヴィッド・リンチの出世作『エレファント・マン』(80年)などに出没。

シドニー・ポワチエとアン・バンクロフト。

シドニー・ポワチエとアン・バンクロフト。

出演者だけでも十分豪華なのに、製作陣まで大家揃いなのが『いのちの紐』!

まず脚本がスターリング・シリファント。バカみたいにヒットした『ポセイドン・アドベンチャー』(72年)と『タワーリング・インフェルノ』(74年)で一躍パニック映画の王様となるが、そのあと手掛けた世紀の珍作『キラー・エリート』(75年)は監督サム・ペキンパーをパニックに陥れた。その後『ダーティハリー3』(76年)、『テレフォン』(77年)、『オーバー・ザ・トップ』(86年)といった汗だくおっさん映画の脚本を手掛け、もう誰もパニックに陥らせることなく1996年に永眠を遂げる。

そして音楽を担当したのが帝王クインシー・ジョーンズ。まじか。

大島渚の同名映画から曲名をパチった「愛のコリーダ」は米ディスコブームが終わったあとに発表されたにも関わらず「曲のよさ」だけで無理やりアメリカ人を踊らせた。また、映画好きなら『キル・ビル』(03年)でお馴染み、テレビ好きなら『ダウンタウンDX』でお馴染みの「アイアンサイド」も忘れちゃいけねえ。

どっこい、一番忘れちゃいけねえのはマイケル・ジャクソンと共同プロデュースしてこの世で最も売れたアルバムになった『スリラー』(82年)だ。

なぜ当時新人のシドニー・ポラックのもとにこれほどのスターが集まったのだろう。コネ力がすげえ。

クインシー・ジョーンズ「Ironside」。色んな映画・ドラマ・テレビでお馴染みのフレーズ。最初の15秒が一番有名よね。

クインシー・ジョーンズ「Ai No Corrida」。お馴染みのダンス・ミュージック。知らない人はサビまで聴いてみない?

◆一番いいトコから出てきよる汗◆

映画が始まるとシアトルの景色が次々と映し出され、白いコートを羽織ったアン・バンクロフトが有閑マダムの憂鬱な午後みたいな顔して街をさまよい歩くイメージがひたすら重ねられていく。まだこの時点では、彼女が何者で、なぜ物憂げで、どこへ向かおうとしてるのか…という物語情報は一切わからない。

うーん、イキっとんなー。ドラマ畑の人間が初めて長編映画デビューしたとき特有の「とりあえず観念的なイメージ連発しとく」を素でやっとんなー。

そのイメージを彩るジャズ。帝王クインシー・ジョーンズがトランペットをプープー吹き散らかしているが、いかんせんシアトルにしてはやや都会的に過ぎるフュージョン・ジャズが流れるので映像と音楽が調和してないことおびただしい。帝王もイキっとんなー。調和を顧みることなく「吹きたいように吹く。なぜなら俺は帝王だから」という矜持を大事にしてきとるな~…。

ポラックの映像と帝王の音楽が好き好きに主張し合うカオティックなオープニングに「ガチャガチャやないか」と笑っていると、ようやく場面が変わってシアトル市立自殺防止協会。所長から宿直を任された大学生シドニー・ポワチエはコーヒーに砂糖を12杯も入れる甘党であった。そこに一本の電話が掛かってくる。

アン・バンクロフト演じる電話口の女は、低血圧みたいな声色で「あーん、もう死にたいわぁーん。あふゥー…」とセクスィな溜息をついた。ポワチエは内心「セクスィやん」と思いつつ自殺の動機を探っていく。ここから映画は“事務所での電話のやり取り”と“自殺の動機となるアンの回想シーン”をカットバックしていく。

どうやら彼女は結婚しており、若き日の過ちで出来たキッズを夫の子だと偽ったまま12年間も夫婦生活を続けてきたが、ついに夫にウソが発覚したらしい。いちどは彼女の自殺未遂を機に「ゆるす」と言ってもらって仲直りしたが、妻に向ける夫の目にはかつての愛はなく、蔑視とすら呼べる内なる怒りと諦めが漲っていた。かくして、平静を装った夫婦生活に耐えきれなくなったアンは睡眠薬を過剰摂取して自殺を図るのであった。

そんなわけでポワチエは、アンと会話を続けながら電話を逆探知してアンの居場所を突き止めていく。タイムリミットは睡眠薬が効きだす40分間。

40分以内に話術だけでアンを救え!

もちろん邦題の『いのちの紐』とは電話線のことである。

電話を使ったサスペンスといえば、ヒッチコックの『ダイヤルMを廻せ!』(54年)以降、『トーク・レディオ』(89年)や『フォーン・ブース』(02年)、近年でも『ザ・コール 緊急通報指令室』(13年)や『THE GUILTY/ギルティ』(18年)など数えきれないほど存在するが、これらの内の多くはジャンル映画としてサスペンスであって映画演出としてのサスペンスではない。

対して本作の場合、無理やりジャンルで括るとすれば「ヒューマンドラマ」になるが、演出としては実にサスペンスフルだった。ヒッチコック的密室劇を基本としながらも、ポワチエが別の電話に持ち替えて交換手や警察と連携を取り始める映画中盤では、事務所のポワチエ、回想シーンのアン、電話交換局、警察署と4つの空間がクロスカッティングされる。しかもリアルタイム進行。「処女作でここまでやるか」と感心するほど難度の高いモンタージュに挑んだシドニー・ポラックの映画に懸ける思いにただただ圧倒される。「イキっとんなー」とか言ってすみませんでした。

まぁ、回想パートに入るたびに説話のリズムが途切れてしまうので必ずしも上手くいっていたとは言えない並行モンタージュなのだが、これすら出来ずに単調な会話劇に終始する「自称サスペンス」が蔓延する昨今においては、もはや本作ですら「優れたサスペンス」と呼ばざるを得ないのがチト複雑な思いではあるのだが。

サスペンスを担ったのは編集だけでない。焦燥に駆られるシドニー・ポワチエの芝居自体がサスペンスの誘発装置になっているのじゃよ!

アンの居場所を聞き出すための宥め賺すような口ぶりが、次第に語気を強め、しまいには逆上に近いボルテージで「死んじゃダメだ!」と力説する。それでも聞き分けないアンに「この分からず屋、そんなに死にたきゃ死ねばいい!」と怒鳴って電話を切ろうとするポワチエを周囲の人間が慌てて止める…という構図もおもしろい。状況が変移するにしたがって「電話を切ろうとする人間」と「切られると困る人間」が変わっていくわけだ。

極めつけはポワチエの額を伝う汗である。

焦り、怒って、熱弁するごとに額から噴き出す汗が画面に緊迫感をもたらす汗だくサスペンス。まさに一人サウナ状態。

「水」が純映画的モチーフであるなら当然「汗」も映画的モチーフだが、とりわけ黒人俳優(に限らず濃い褐色肌の俳優)は汗が目立つので、汗かきであればあるほど役者としては優位となるが、その点シドニー・ポワチエは汗アクターとしての基準を満たすだけの十分な発汗量を誇り、そのうえ理想的な位置に汗腺があるッ!

誤解を招いたかもしれないが、ふざけて言っているのではない。実際わたしはポワチエのこめかみを伝う汗に「うわぁ、一番いいトコから出てくるな~」と真剣に見惚れたぐらいだ。

まだ黒人俳優が「教養のない労働者階級」とか「体力自慢の荒くれ者」といったステレオタイプな端役しか与えられなかった60年代当時のアメリカ映画において、シドニー・ポワチエは世界で初めて「知的な黒人像」を確立した黒人初の大スターである(その意思を受け継いだのがデンゼル・ワシントン)。

一方で、ポワチエが演じた品行方正な役柄は「白人に好まれる黒人像を演じたに過ぎない」として一部の黒人から裏切り者扱いされる所以にもなったが、少なくとも本作にはそうした人種的ファクターは存在しない。もっぱら知性と情熱を持ったキャラクターとしてのみ描かれ、ポワチエが黒人であることは「汗だくサスペンスの誘発装置」として“映画的に”活用されているだけだ。

ここしかないという位置に汗腺を持つ理想の汗アクター、シドニー・ポワチエ。

ここしかないという位置に汗腺を持つ理想の汗アクター、シドニー・ポワチエ。

チエチエ!

チエチエ!

◆話術に全振り◆

それにしても何故アンは「いのちのダイヤル」に電話を掛けたのだろうか?

自殺を臨むからこそ睡眠薬を飲んだというのに、わざわざ自殺を救うホットラインに電話してきた…という心理的矛盾にそれらしい解釈を見出せるとすれば「心の底では誰かに救ってほしかった」とするのが適当な気もするし、事実ポワチエも死にたい死にたいと言いながらも一向に電話を切らないアンを構ってちゃんだと理解していたが、物語が進むにしたがって実はそうではないことが分かってくる。ブツ切りに語られる回想を通して、彼女の真意が話し相手が欲しかっただけということが徐々に明かされてゆくのだ。

夫との気まずい関係に耐えかねて精神を病んだアンは、夫からも息子からも無視され、海辺に倒れていた鳥に自身を重ねて必死で救おうとするも結局間に合わずに鳥を死なせてしまいヒステリーを起こす。誰かに話を聞いてもらいたくて精神病院に行っても盥回しにされてしまった。

「少しでいいから話を聞いてほしい」

それは自殺志願者の最後のサインだったのだ。だが夫も、息子も、精神科医でさえサインを見逃した。だから彼女はホテルの一室で睡眠薬をがぶ飲みしたあと、ゴミ箱に捨てられた新聞から「いのちのダイヤル」の電話番号を知り「最期の話し相手」を求めたのである。

つまりこの映画は「自殺を止める側」の活躍を描いているようでいて、実は「自殺志願者の心理」をこそ深く描き込んだ自殺映画のエポックメーキングなのである。

キッズの件で夫から非難されるアン・バンクロフト。

幸い、電話に出たのが話術に全振りしたポワチエだったので最終的に一命を取り留めたアンだったが、結局二人は一度も顔を合わせることなく映画は終わっていく。

所長 「警察がホテルに踏み込んで彼女を無事に保護した。会いに行くか?」

ポワチエ「…やめておきます」

ん~粋ィィィィィィ!

安いメロドラマだったら絶対ご対面させるであろう二人をあえて会わせないという硬派な選択ゥゥゥゥゥゥ。

このラストシーンはよかったですね。ベッタベタな日本映画だったら、見舞いにやってきたポワチエに小康状態のアンが「命の恩人ね…」などと言っていると、そこに夫と息子まで現れてワンワン泣き出し、微笑まじりに「やれやれ」みたいな顔をしたポワチエが黙って病室を出ていく…みたいな感動のホームドラマにまで昇華されていただろう。

これが現代のアメリカ映画だったとしても、見舞いにやってきたポワチエに小康状態のアンが「初めまして。…でもないわよね(笑)」などとクソつまらないジョークを言って二人のシルエットを夕陽がかたどる…みたいな野暮な結末を用意してみせただろう。

もう少し気の利いたフランス映画だと、見舞いにやってきたポワチエの顔を初めて見たアンのリアクション・ショットと同時にブツッと映画を終わらせていたかもしれない。

そこを、あえて二人を会わせることなく、夜更けの事務所で“砂糖を12杯入れたコーヒー”を飲んで充実の笑みを浮かべるポワチエの爽やかなショットで終わらせるという硬派な選択ゥゥゥゥゥゥ。

ポラックゥゥゥゥゥゥウウ!

ポワチエェー!

ポワチエェー!

さて。トークスキルだけで自殺志願者を救ったポワチエは称賛に値するが、果たして彼と同じことが自分にできるだろうかと自問自答するにつけ、これはもう0.7秒で「無理です」と答えるほかはない。

もし電話口の女が「もう死にたいわ。あふー…」なんて言ってきたら「じゃあしょうがないですね。むふー…」と溜息をついて電話を切ってしまうだろう。これぞ合法的自殺幇助。

そりゃあポワチエと同じように彼女の命を救いたいという気持ちはあるが、いかんせんアルティメット口下手なので会話の接ぎ穂がなくて困ってしまうのである。

普段の私は無口…というか失語症だ。「話すべき言葉しか話してはならない」という強迫観念に駆られているので気軽な雑談や世間話ができないし、相手の人となりを知るまでは不用意な発言は慎むようにもしていて、また“自分の世界”で自由に話すと相手に引かれるかもしれないという不安もある。だから美容院に行っても一切カリスマに話しかけないし、知らない人間がいる酒の席では判で押したような差し障りのない言葉しか口にしない。純文学に出てくるキャラクターや歴史上の軍師キャラが好きなので本当のことを言わない美徳にもずいぶん影響を受けた。だからポワチエのように生きる意味を必死で説くような情熱は持ち合わせていない。

この映画の主演に私を抜擢しなかったのは英断だったといえる。

最後にひとつだけ…むちゃくちゃ気になったことを指摘させて頂く。キャストの年齢だ。

人妻役のアン・バンクロフト…34歳。

学生役のシドニー・ポワチエ…38歳。

ポワァァァァァァァァアアアアァァチエチエ♪