普段われわれが「観た」と錯覚している映画の多くは、もとより観ることのできない映画だからあんま調子乗んなって話、した。

1967年。ジョゼフ・ロージー監督。ダーク・ボガード、ジャクリーヌ・ササール、スタンリー・ベイカー。

中年の危機をえがく。

みんなおめでとー。ふかづめやで~。

特に何を祝うってわけでもないけど…、うーん…なんだろ…。

おめでと~。

今日の前書きは、全きノープランです。な~んにも考えてないし、今すうげ~困ってる。なに喋ろ。なに喋ったらみんな嬉しいやろ。

せやせや。昨夜のオレの帰り道の話でもしたろか? 昨夜オレ帰っててん。四条通りを。家に向かって。そしたらオレの目の前を、ママチャリ女が歌いながら追い抜いてん。まあまあ大きい声で。

「曲ッがッりッくねった~道~の先~に~」

四条通りの真っすぐな道で「WINDING ROAD」歌とてるぅうううって思った。

別にええねんけど。

別にええねんけど、ぐねぐね道で歌ってなんぼの絢香とコブクロの「WINDING ROAD」を、この上なく真っすぐな道で知られる四条通りをママチャリ漕ぎもって歌とてる~!っておもった。

いや、別にええねんけど。

別にええねんけど、騎馬突撃隊ぐらい真ーっすぐ進みながら「曲がりくねった道の先に」って歌詞歌とてる~!っておもった。

いや、別にええねんけどね。

別にええねんけど、人生における迷いや悩みを「曲がり角」に例えた曲を、何の迷いも悩みもなさそうな明朗快活たる態度でママチャリぶぅわ~漕ぎもって歌とてる~!っておもった。

別にええねんけどね。

ちなみに、歌唱力は高かった。

四条近辺では夜間、歌を口ずさみながら往来してる人民がやたら多いです。何を隠そう、私もそのひとり。昨夜はフィンガー5の「個人授業」を歌いながら帰ってた。

そんなわけで本日は『できごと』です。ヘヴィ読む者向けのカッチリした文章でお送りしますわ。おおきに。

◆いざ、映画史のエアポケットへ◆

ひとまず豪邸と呼んで差し支えないような巨大な家を正面から捉えた真夜中のファーストショットにけたたましい衝突音が響き渡る。

横転した車には男女が逆さまになっており、男は即死、女は助けを求めるように微かにドレスの羽根を動かしている。事故の発見者は車から女を救出し、家に運び込んで傷の手当てをした。

しばらくすると刑事が現れたが、なぜか豪邸の持ち主は女が同乗していたことを告げなかった。その男は刑事が帰ったあと、悪夢にうなされながら昏々と眠る女の生足を見つめ、数ヶ月前のできごとを思い返す―…。

何やら秘密めいた開幕が観る者の興味をそそるジョゼフ・ロージーの『できごと』(原題は「Accident」)は、たとえこの開幕に食指が動かずとも、その抽象的なタイトルからせめて物語の全体像だけでも見切らねばという欲望へと人を焚きつけ、トラバサミのようにそこへおびき寄せられた瞳を105分間スクリーンに縛りつけるための極めて実用的な“近代装置”である。

ヌーヴェルヴァーグ以前の世界映画史を古代と仮定するなら、67年作の『できごと』を含め、たとえばベルナルド・ベルトルッチの『革命前夜』(64年) やジョン・カサヴェテスの『フェイシズ』(68年) といった曲者揃いのミッドセンチュリーな作品群は、ある種の近代装置として現代映画の基底をなしていることになるが、幸か不幸か、その期間は実に短かった(70年代に入るとアメリカン・ニューシネマやニュー・ジャーマン・シネマといった訳のわからない映画運動が賑わい出すからだ)。

それだけに私は、ロージーやベルトルッチやカサヴェテスを観るたびに、古代と近代の線分上にしか存在しえぬ、いわば映画史のエアポケットへと消えていった名もなきフィルムたちの泣き声を聴くようで胸がいっぱいになるのだ!

結構ヤバいこと書いとんなぁ、今日。

そんなわけでヨロシクね。

◆教え子に欲情したけどアピールできない教授が勇気ポイントをコツコツ溜める◆

本作は、中年街道をのそのそとひた走る大学教授を通してミッドライフ・クライシスを生々しく素描した人間模様である。

オックスフォード大学で哲学の教鞭を執るダーク・ボガードは、教え子のマイケル・ヨークが同期生のジャクリーヌ・ササールに片思いしていると知り、二人の仲を取り持つべく週末二人を自宅に誘う。

マイケルは白い歯と若い肉体しか取り柄のないアホであったが、それゆえに怖いものはなかったし、女にもよくモテた(アホのみぞ大学生活を謳歌するのはいつの世も同じか)。

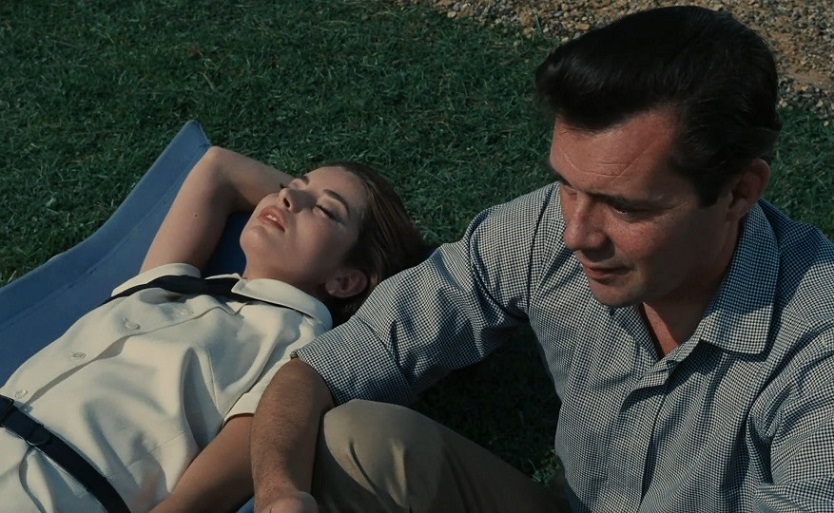

マイケル(右)に恋のアドバイスをするボガード先生(左)

マイケル(右)に恋のアドバイスをするボガード先生(左)

だが、哲学書を借りに研究室を訪れたササールの若々しい身体に、ボガード先生は抗しがたく視線を這わせた。いけないと己を律してみても、視線はマムシのようにササールの肌にうねる。

そんな背徳の窃視に、彼女は勘づいていた。

「やけに視線がササール」と。

それゆえか、ボガードの前では心のセコムを解除したように愛々しく、思わせぶりな態度で彼の欲望をくすぐり続けた。もちろん彼女にとっては遊びなのだろうが。

そして、かかる無防備に宿る色気に靡きそうになったからこそ、この教授はマイケルとササールのキューピットに徹したのである。だが決して、キューピットの矢は若き二人を結ぶために放つのではない。己が内に潜ませたエロスを射殺すためにこそ放つのだ。めでたくマイケルと結ばれればササールへの欲望も自ずと断ち切れるだろう、と…。

ササールカットで一世風靡したアイドル女優、ジャクリーヌ・ササール(筆者のお気に入りは『三月生れ』)。

ササールカットで一世風靡したアイドル女優、ジャクリーヌ・ササール(筆者のお気に入りは『三月生れ』)。

ところが週末。

好晴とは裏腹に、ボガード家の庭には重苦しい空気が漂っていた。

三人目のベイベーを妊娠中の妻は、ボガードが招いた若き客人をもてなさねばならないことに苛立っており、マイケルは意中のササールがボガードとばかり親しく話していることに苛立っていたのである。

そこへ飛入り参加してきたのが、ボガードの同僚にあたる教授スタンリー・ベイカー。

こいつがジョーカーだった。

スタンリーはよく日焼けした恰幅のよい教授で、彼が発した言葉は悪気がなくとも場を搔き乱すのである。要は無神経で空気が読めず、知らず知らずのうちに人を不快にさせたり、ハッピーな空間に水を差してしまうような男なのだ。だがハンサムとマチズモを兼ね備えた“オス”でもあり、思いのほか計算高く、その瞳はギラギラと光っていた。

それと正反対なのがボガードである。ササールから散歩に誘われた際、彼女の手を握ってやろうかと逡巡したが、結局できなかった。その身振りに気付いたササールに「…?」と顔を見られて「はう」とすら言ってしまった。

「はう」やあらへん。

まるで好きな娘のアパートの前でひねもす彷徨くソバカスBOYのようだ。インターホンを鳴らす勇気もなければ、おめおめ帰る未練も捨てきれぬ。

これが10代や20代なら可愛げもあろうが、今や妻子持ちの頻尿中年で、さらぬだに欲望の対象は教え子ときた。情けないにも程がある。いっそのことササールに思いを伝えて威風堂々不倫するか、しからずんば「やはりアンモラル」とでも呟いてスッパリ諦めればいいものを、いつまでも煮え切らずに足踏みして!

ジョゼフ・ロージーは撮り方がうまいから見ていられるが…これが三流監督なら初手でぶち切れてるぞ俺。

初手ぶち切れ安定のウジウジ主人公。それにしても色彩設計がすばらしいですね。

初手ぶち切れ安定のウジウジ主人公。それにしても色彩設計がすばらしいですね。

さて。臨月を迎えた妻は出産準備のために子を連れて実家へ帰った。

ボガードは所用でロンドンに向かい、寄り道ついでに10年前に別れた元妻とセックスを楽しんじゃう。

どこで勇気使っとんねん。

ササールに手ェ出す勇気はないのに元妻とは浮気するんかい。せっかく溜めた勇気ポイント、使うとこ思いきり間違うとる。

まあ、判らんでもない。高嶺の花を摘みに行く度胸はないから、せめて手近な草花を摘んで欲望をごまかし溜飲を下げる…というこの世で最も醜い摘花作業である。

ちなみに元妻役は『去年マリエンバートで』(61年) の主演デルフィーヌ・セイリグ。『去年マリエンバートで』は生涯ベスト50にねじ込みうるほど好きな作品なので、彼女の出演には心がダンスした。

『マリエンバート』以降は端役で光ったデルフィーヌ・セイリグ。ほかトリュフォーの『夜霧の恋人たち』(68年)、ブニュエルの『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(72年)など。

『マリエンバート』以降は端役で光ったデルフィーヌ・セイリグ。ほかトリュフォーの『夜霧の恋人たち』(68年)、ブニュエルの『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(72年)など。

翌晩、元妻を抱いてややすっきりしたボガードが家族のいない家に帰ってくると、スタンリーとササールが彼を出迎えた。

はう。

ボガードならびに我々観客が与り知らぬところで、なんとスタンリー教授とササールが肉体関係を結んでいたのだ。

だが、この事実にショックを受けたのは我々観客だけで、当のボガードは「まあ、そうなるよね…」と諦念顔で、なんならスタンリーに家の合鍵まで渡してしまうのである。家族が帰ってくるまでは逢引きの巣にして構わない、と。

異常と最低のバドミントンだよ。

勝手にボガードの家をラブホ代わりにしていた二人が異常で最低なのは言わずもがな、いちばん異常で最低なのは、このシュールすぎる状況をさっさと受け入れてスタンリーに屈したボガードである。

あんなに憧れていたササールをいけ好かない同僚にフラゲされて、なお「もとより僕なんかが勝てる相手ではなかったのだし…」と卑屈になれる、この姿勢。それが合鍵渡しという名の全面降伏…否、戦闘放棄へと彼をいざなったのである。

「ああ、ヤっちゃったんだ君たち。じゃあもう無理かな。ほら。合鍵渡すから好きなだけヤったらいいよ…」

なんテメェこら!!

イラつくのう。シャキッとせえ。

さんざっぱら助兵衛な妄想をしてたくせに、嫌な現実の前にすぐ膝をついて!

もっと怒るとか悔しがるとか…ないんか?

閉店間近のスーパーみたいに感情がすべて売り切れてしまったんか?

だが、これがミッドライフ・クライシス特有の無力感なのかもしれない。「なんかもうムリだろ色々…」みたいな。

知らん間にデキてた同僚スタンリーと教え子ササール。

知らん間にデキてた同僚スタンリーと教え子ササール。

しかし、そんなボガードにようやく好機が訪れた。

スタンリーとの肉体関係を清算したササールはマイケルとの婚約を発表し、それを知ったボガードが再びふたりを家に招待した夜、飲酒運転したマイケルがボガードの家の近くで事故を起こし、即死したのだ。

ここで物語は冒頭シーンに繋がる。

横転した車の中からササールを助け出して家に運び込んだボガードは、数刻後に現れるであろう刑事に「同乗者はいなかった」と証言することを条件にササールと一晩を過ごしたのだ。

最低な形で成就してしまった中年の欲望。

物語は結末に向かってもう少し続くが、この辺でやめておこう。

第72回アカデミー賞で作品賞をかすめ取ったサム・メンデスの『アメリカン・ビューティー』(99年) に高確率で影響を与えたであろう本作。愉快なまでに不愉快な映画だ。

ようやくササールを抱いたボガードだったが…。

ようやくササールを抱いたボガードだったが…。

◆普段われわれが「観た」と錯覚している映画の多くは元より“観ることのできない映画”である◆

あい。ここからは映画論のお時間です。

『唇からナイフ』(66年) と『夕なぎ』(68年) に挟まれた本作は、赤狩りによってアメリカを追われたロージーの“卑屈な人生観”がべったりと染みついたキャリア中期の傑作である。ファスト映画に充足している阿呆どもには理解など望むべくもない、大変な作品だ。

全編を貫通してるのはボガードの視線。

なぜ私が前章をまるまる筋紹介に充てたのか。それは本作の鑑賞にあって、観る者の瞳はスクリーンを捉えることができず、むしろ“ボガードの視線の先”を追うことにしかもっぱらその動体視力の用途を見出せないためだ。

この映画でおこなわれているのは、観る者の瞳を不断にスクリーンから逸らさせ続け、詮無げにボガードが見つめている不可視領域―いわば画面外のオフ・スペースへと追いやることだけである。

その視線の先には、時にササールのエロティックな肌が、時に妻ヴィヴィアンのうんざりした相貌が、また時にスタンリーの挑発的な態度が観る者の空想をほどよく刺激するわけだが、その“ゲーム”に乗っている時点でわれわれ観客はボガードに移入(下品な言い方をすれば共感)しており、スクリーンなどろくに見ていない事をおのずから自白してしまうのである。

ササールの膝小僧を脳裏に焼きつけようとばかりするボガード先生(すけべ)。

ササールの膝小僧を脳裏に焼きつけようとばかりするボガード先生(すけべ)。

これは端的に映画を見せないために作られた映画。

いわば観ることのできない映画の類と言い換えてもよい。

それを最も露骨にやっているのがジョン・カサヴェテスのクローズアップなのだが、彼のクローズアップの場合は観ることが出来なさすぎるあまり却って観れる、という逆説によって一部スノッブたちの映画論に裨益してもいる(ああ、オレのことか。うるせえ)。

“観ることのできない映画”と聞いて「どゆこと」もしくは「どゆこと」と不思議に思う読者も多かろうが、心配すんな、普段オレたちが楽しそうに観てる商業映画の大部分こそが“観ることのできない映画”なんだからよ。

つまり映画の本質から最も遠い映画のことだ。観る技能がなくとも…アホでもガキでも「見る」ことは出来る映画。それが商業映画が商業映画たる所以ってやつだろ?

オレは今とてつもなく当たり前の話をしてる。文学にせよ音楽にせよ、いちいち本質に迫った作品など売れるはずがない。肩が凝ってしょうがねえ。オレたちが求めているのは、サクッと低カロリーで楽しめる「文学っぽい小説」であり「音楽っぽいレコード」なのだ。そこに本質など必要ないし、本質から遠ざかれば遠ざかるほどその作品は売れる。

ただし“商品”としてな。

だからこそ『できごと』は“映画を見せないために作られた映画”として優秀なのだ。

多くの観客はダーグ・ボガードの視線の先ばかりを気にして、いっさい画面を観ない。テメェの頭の中でストーリーだとか人物相関図だとかをこねくり回すばかりで、たとえば子供部屋で揺れた木馬の影が室内にいななく理由や、ラケットに打ち返された昼下がりのテニスボールの往還が果てなき欲望の駆け引きであろうことなどスッカリ見落としながらも「観た」などと豪語せしめるに足る蜃気楼のごとき映画体験を約束してしまうのだ。

そんな““観ることのできない映画”を撮る卑屈なロージーも、心ばかりのサービス精神を発露させた。

それが最初と最後のショットである。覚えてるか? どちらもボガードの家の前のフィックスショット。そこにけたたましい衝突音が響き渡る。事故後のラストシーンで響かせる意味はないのだが、あえて響かせる。

この最後のSEはとても親切だが、と同時に甘くもある。