4月末に『古典女優十選』と『現代女優十選』をやったきり、人々から、そして筆者自身からもすっかり忘れ去られた『映画男優十選』。なんと可哀想な『映画男優十選』。

だが、映画男優たちがないがしろにされるのは仕方のないことなのだ。

これは私が男だから言うわけではなく、映画とは本来女優ありきである。

その理由を説明すると例によって長くなるので別の機会に譲るが、とにかく映画の世界においては男優よりも女優の方が遥かに優位で神聖なものだ(フェミニズムとか関係なく)。

だが、あえて今宵、野郎どもの宴を始めようと思う。『映画男優十選』の開幕だっ。

『古典女優十選』と『現代女優十選』ではなるべく客観的な評価も加味してランキングを作ったつもりだが、今回はもう完全なる趣味です。

※うら若き女性読者の方にあらかじめ断っておくと、いわゆるイケメン俳優は一人もランクインしてません。苦しめ!

第10位 ケヴィン・ベーコン

1958年生まれ、アメリカ出身。

骸骨が好きなので骸骨に似ているケヴィン・ベーコンは文句なしに第10位と、こうなるわけだ。また、私の好物はアスパラベーコンだが、ケヴィンを巻いたベーコンも大好きだ。

ケヴィン・ベーコンといえば90年代アメリカ映画を観てきた人にとっては馴染みのベーコンである。

ブレークのきっかけになった青春ベーコン・ミュージカル『フットルース』(84年)を皮切りに、『JFK』(91年)、『告発』(95年)、『アポロ13』(95年)など数々のハリウッド・メジャー大作で大活躍したスターだが、ベーコンの旨味はそこではない。

ケヴィン・ベーコンの精髄は『ワイルドシングス』(98年)や『インビジブル』(00年)のようなB級スケベ映画で発揮する怪しい役だ。通称スケベーコン。

ちなみに両方の映画でフリチン姿を披露している。

個人的には、殺人犯のベーコンが善良なメリル・ストリープ一家とボートで川下りする『激流』(94年)を推したい。

そして、この世にはベーコン指数を計る「ケヴィン・ベーコン・ゲーム」なるものが存在することを、おまえたちはご存じでしょうか。

「ケヴィン・ベーコン・ゲーム」とは、ケヴィン・ベーコンと共演した俳優を「1」、その俳優と共演した俳優を「2」とした場合、ほとんどの俳優が「3」以内におさまるという謎の現象である。

海外の俳優だけでなく、日本の俳優も間接的にケヴィン・ベーコンと繋がっている。

たとえば木村拓哉は、『アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン』(08年)でイライアス・コティーズと共演しており、そのイライアス・コティーズは『ノボケイン/局部麻酔の罠』(01年)でベーコンと共演しているので「2」。

ほかにも、ベーコンとの共演関係を辿っていくと、3手以内には蛭子能収やジャイアント馬場にまで行き着くのである。

事程左様に、映画界の中心にはケヴィン・ベーコンがいるのだ!

映画の中心でベーコンを叫ぶ。

第9位 マイケル・ケイン

1933年生まれ、イギリス出身。

氷のように冷たい青眼を持つ、絵に描いたような英国紳士。

やはりマイケル・ケインといえば神をも謀殺しそうな知性を讃える冷酷な眼だ。チェスとかむちゃむちゃ強そう。

ビルの縁にしがみついて落ちそうになっている人の手を平気で踏んづけるような冷血漢をイメージしがちだが、実際の彼はウィットに富んだユーモアの持ち主で、お人好しの好々爺から救いようのない助平まで幅広い役を演じている。

来たオファーをすべて引き受ける主義なので、フィルモグラフィは膨大を極める。

代表作は『アルフィー』(66年)、『探偵スルース』(72年)、『鷲は舞いおりた』(76年)、『殺しのドレス』(80年)、『デストラップ・死の罠』(82年)、『ウォルター少年と、夏の休日』(03年)などなど…、枚挙に暇がナイケル・ケイン。

すまん、コレが言いたかっただけだ。

80歳を超えた現在でも『グランド・イリュージョン』(13年)や『キングスマン』(14年)など話題の大作に出続けている。どこからくるんだ、そのバイタリティ。

クリストファー・ノーランの常連俳優としても知られ、バットマン三部作や『インセプション』(10年)などノーラン作品に6回も出演しているので、若い映画ファンの間でもよく知られている名優。

「さっきからジジイばっかりじゃねえか」と怒らないでほしい。

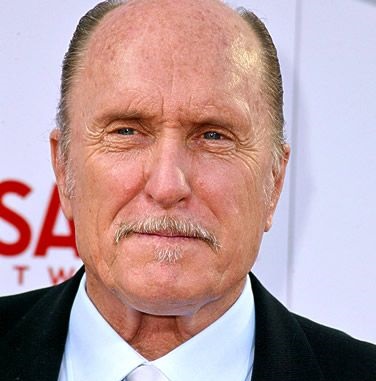

ロバート・デュバルは半世紀以上に渡ってハリウッドを支える空前絶後のバイプレーヤー(脇役俳優)だ。

主演以上の存在感を醸し、滋味深い名言を残す。どんなポンコツ映画でもデュバルが出ているだけでプラス20点が約束されるという陰の得点王である。

デュバルといえば、『ゴッドファーザー』(72年)のファミリー専属弁護士トム・ヘイゲン役や、『地獄の黙示録』(79年)のキルゴア中佐役が有名。デビュー作は人種問題の教科書とも評された『アラバマ物語』(62年)。

『フェノミナン』(96年)、『ディープ・インパクト』(98年)、『ジョンQ -最後の決断-』(02年)など、90年代~ゼロ年代中期までは「ロバート・デュバルを脇に据えとけば間違いない」というデュバル依存の風潮があった。

ちなみに『ウォルター少年と、夏の休日』(03年)では、マイケル・ケインとダブル主演を飾っているので私しか得しない映画。

デフォー説法は『ハンター』(11年)評で既にやったが、怠惰な人類のために今一度言っておく。

「そんなわけがない」と思うだろうが、すべての人間はデフォーの映画を観るために生まれてきた。

そして映画もまたデフォーを映すために発明されたものだ。

異論はあるだろうが、事実は事実だから仕方がない。

マリリン・モンローになりきるデフォー。すばらしい、完全に見分けがつかない。

また、人が死んだあとに天国に行くか地獄に行くかもデフォーが決める。神とか閻魔なんてセコい野郎には何の決定権もない。奴らはデフォーのパシリに過ぎない。

だから当然、明日の天気もデフォーが決める。

世界の株価も、人類の出生率も、小堺一機がやっている『ごきげんよう』のサイコロの目も、すべてデフォーが決めることだ。

この世に存在する偶然も必然も、すべてデフォーの手中にある。

いまさら言うまでもないが、異星人が侵略してこないのは地球にデフォーがいるからだ。

世界はおろか、宇宙すらデフォーの従順なしもべなのだ。

女装するデフォー。どこからどう見てもイイ女だ。

すでに全人類が全作品を7000回以上観返しているだろうからわざわざ代表作を挙げるのもアホらしいが、一応挙げておく。

戦場で置いていかれ映画『プラトーン』(86年)は言うに及ばず、デフォーがKKKの猛烈な黒人差別にドン引きする『ミシシッピー・バーニング』(88年)、ヒルが好きすぎるあまりヒル風呂に浸かって自分の血を吸わせるヒル映画『スピード2』(97年)、事件現場で音楽ばっかり聴いてる『処刑人』(99年)、トチ狂った妻に性器をブッ潰される『アンチクライスト』(09年)、そしてもちろん風呂映画の金字塔『ハンター』だ!

中でも『ハンター』だけは観なければならない。これを観ずして風呂には浸かれまい。わかるか。

風呂に浸かる以上は『ハンター』を観ることだ。

まぁ、私は年中シャワー派なのだが。

デフォーと風呂がコラボした奇跡の傑作『ハンター』。

これ観て今すぐ風呂沸かせ!

第6位 クリストファー・ウォーケン

1943年生まれ、アメリカ出身。

一言でいえば怪人系。

ウド・キア、ウィレム・デフォー、スティーヴ・ブシェミらを含む「奇怪な顔面の会」の会長を務めている。

いつも生気がなく、動く死人のごとき亡霊的な冷たさでスクリーンを凍てつかせる。真夜中に枕元に立ってたら「お迎え来たなー」と思うレベルの死神俳優。

ウォーケンといえば『ディア・ハンター』(78年)だ。ベトナム戦争で気がおかしくなり、ロシアンルーレットに取り憑かれた狂気の男を演じてアカデミー助演男優賞をぶんどった。

若いころは奇妙な美しさがあったよね。

そのほかにも『天国の門』(80年)、『デッドゾーン』(83年)、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』(02年)、『ミッドナイト・ガイズ』(12年)などを代表作に持つが、基本的に出演作にはあまり恵まれない。

だが映画の出来がどうであれ、あの奇妙な蝋人形フェイスを見ているだけで、人は日々の苦しみや悲しみから解き放たれ、恍惚のウォーケン・ワールドへといざなわれるのだ。

第5位 松田優作

1949年生まれ、ジャポン出身。

40歳で没した、伝説のなんじゃこりゃ俳優といえる。

ちなみに『北斗の拳』のケンシロウのモデル(厳密にはケンシロウのモデルは4人いる。松田優作とブルース・リーと『マッドマックス』のメル・ギブソンと『コブラ』のシルベスター・スタローンだ。モデル多過ぎ!)。

男臭い劇画顔だが、鈴木清順の『陽炎座』(81年)を観て、その特異なプロポーションに度肝を抜いた。異常に手足が細長いのだ。エヴァンゲリオンかと思った。

優作を見ていると、容姿端麗の俳優がいかに無価値であるかを思い知る。それほどまでにイビツで異物な役者が優作なのだ。

この世には美人や男前など掃いて捨てるほどいる。表面的な「美」など駅のホームに転がっているコーヒーの空き缶みたいなもんだ。早い話がゴミだ。

だが優作のような男は二人といない。替えが利かない人間だけが役者になるべきだと思う。

優作の恐ろしさは、彼が不気味な家庭教師を演じた『家族ゲーム』(83年)に顕著だろう。教え子(男の子)の頬にいきなりチューをしたかと思えばビンタをかまし、その子の両親から夕食に呼ばれると、なぜか父親にマヨネーズにかけたり食卓をひっくり返して大暴れする。動機は不明。

ちなみに『野獣死すべし』(80年)では役作りのために奥歯を4本ぶっこ抜いた。

マイケル・ダグラスやアンディ・ガルシアと共演したハリウッドデビュー作『ブラック・レイン』(89年)では狂気的なヤクザを演じたことがアメリカ本国でもたいへんな話題になりロバート・デ・ニーロとの共演予定まであったが、同年、優作は死んでしまった。

また、薬師丸ひろ子と共演した映画『探偵物語』(83年)と、ソフト帽とサングラスでスクーターを乗り回すテレビドラマ『探偵物語』(79年)が同じタイトルなのでクソややこしい。

40歳で死んだ優作…。

彼がやり残したことは、松田さん家の龍平くんと翔太くんへと受け継がれている。

龍平くん(兄・画像右)と翔太くん(弟・画像左)。

第4位 ウィリアム・ホールデン

1918年~1981年、アメリカ出身。

ハンフリー・ボガートとかケーリー・グラントとか好きな古典男優は大勢いるけど、あえてクラシック枠をひとつに絞るならウィリアム・ホールデンと、こうなるわけだ。

「1950年代を通じて興行的に最も信頼できるスター」と言われている、ハリウッド黄金期の4番バッターだ。

『サンセット大通り』(50年)は言うに及ばず、『第十七捕虜収容所』(53年)や『麗しのサブリナ』(54年)など、巨匠ビリー・ワイルダーの作品に高確率で出没することでも有名。

熟年期の『ワイルドバンチ』(69年)や、晩年期の『タワーリング・インフェルノ』(74年)も忘れてはならないよ。

ウィリアム・ホールデンの卓抜した能力は、二枚目から三枚目まで、そしてフィルム・ノワールからコメディまでと、どんな映画にも過不足なくおさまる、その適応力の高さにあると言えます。

まぁ、現代では当たり前の感覚だし、「俳優なんだからいろんな役を演じ分けるのは当然でしょ」と思うだろうが、古典映画にはスターシステムというのがあってだな…。ニヒルな二枚目はどの映画でもニヒルな二枚目を演じなければならなかったのだ(ププッピドゥなマリリン・モンローは、大体どの映画でもププッピドゥなマリリン・モンローだったように)。

そんな当時の状況において、ウィリアム・ホールデンの適応力はかなり稀有な特性だったと言えるのではないか。絶対言える。

その秘密は、顔にライトを当てると善人に、影を落とすと悪人に見えるという特殊な顔の造形にある。

知的にも見えるしバカにも見えるという印象の無さは、個性を重視したがる70年代以降の映画界からは消え去ってしまったレガシーだ。

『麗しのサブリナ』にてオードリーと。

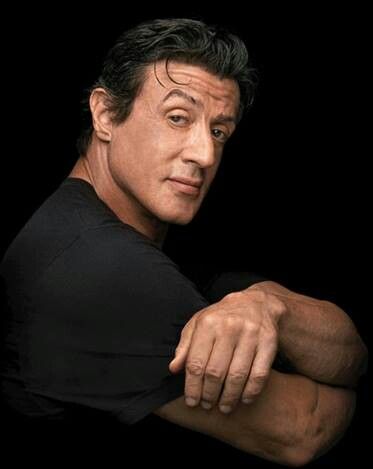

第3位 シルベスター・スタローン

1946年生まれ、アメリカ出身。

「あなたは犬派? それとも猫派?」というくだらない質問があるように、筋肉映画シーンでも「スタローン派か? シュワちゃん派か?」という時代があった。この二人は永遠のライバルだ。

金持ちのボンボンとして何不自由なく育ったシュワちゃんがセレブ猫なら、生まれながらに顔面麻痺&言語障害のハンデを抱えてスラム街での極貧時代を生き抜いたスタローンは野良犬だ。

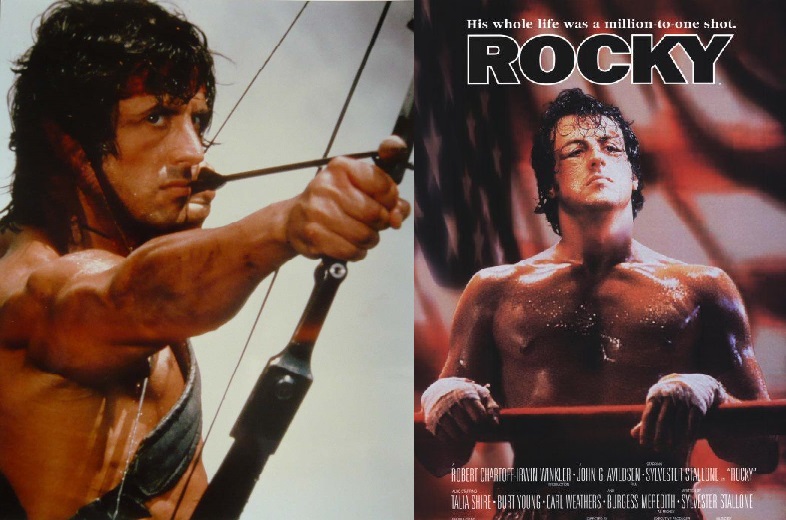

だからこそ、負け犬のワンスアゲインを描いた『ロッキー』(76年)はしたたか胸を打つのだ!

盟友アポロと海で戯れるロッキー。

ロッキー「腕を広げて飛行機ごっこをしようよ!」

アポロ「こんな感じ? キーン、キンキンキーン!」

楽しそうで何よりだ。

今思えばニヒルでひねくれた自我が形成される前に、テレビの洋画劇場で80~90年代のアメリカ映画を浴びるほど観ていてよかったと心から思う。

この頃のアメリカ映画というのは、ある年齢を超えるとめっきり観なくなってしまうのだ。世界には想像を絶する映画が数多く存在することを知ってしまうと、とてもじゃないがこの頃のアメリカ映画など馬鹿馬鹿しくて観てられない。

だから、物心がつく前にスタローンやジャッキー・チェンを観てこなかった人は恐らく一生観ることはないだろうし、仮に大人になってから観たとしても興奮の純度は大きく損なわれるだろう。

ましてや、物心がついたころの私は文化・芸術・哲学をこよなく愛するハイパーインドア人間としての人生を歩むことになったので、人の首をボキボキ折って回る映画とか銃を乱射しながら単身敵地に乗り込んで筋肉だけでどうにかする類の映画からは最もかけ離れたタイプだ。

だからこそ、物心がつく前にスタローンに出会えてよかった。

私の視野を広げてくれたスタローンに第3位という名誉を贈ります(上から目線でごめんなさいね)。

『北斗の拳』のケンシロウもファッションを真似た『コブラ』(86年)。

もう少し語っちゃうよ。スタローンはただの筋肉スターではない。筋肉監督でもあるのだ!

ここで『ロッキー』ファンにクイズです。

『ロッキー』シリーズのうち、スタローンが監督した作品はどれでしょう?

チクタクチクタ、キムタクキムタク…。

ハイ時間切れ。ハイ死亡。

正解は『ロッキー2』(79年)、『ロッキー3』(82年)、『ロッキー4/炎の友情』(86年)、『ロッキー・ザ・ファイナル』(06年)でした♪

って、ほとんどやないけ。

1作目と5作目だけは『ベスト・キッド』(84年)で知られるジョン・G・アヴィルドセンというおっさんが撮っているが、ほかは全てスタローンが監督・主演を兼任しているのだ。

そう言われても、パッと見、見分けがつかないでしょう?

ロバート・デ・ニーロやケビン・コスナーやジョージ・クルーニーなど、監督業もこなすハリウッドスターは大勢いるが、えてして彼らの撮った作品を予備知識なしで私が観た場合、「あ、プロじゃないな。これを撮った人は、たぶん本職は俳優か脚本家だろう」ということぐらいは大体わかる。

だがスタローンだけは分からない。

プロのアヴィルドセンが撮った作品と見分けがつかないのだ。

『エクスペンダブルズ』シリーズも然り。たとえばスタローンをほぼ知らない自称映画通に『エクスペンダブルズ』全3作品を一気に見せて「この中に1本だけ俳優(スタローン)が撮った映画があります。それはどれでしょう?」というクイズを出しても「いや、全然わからない…」と降参するか、3分の1に懸けて当てずっぽうで答えるのが関の山だろう。

つまりスタローンはハリウッドで活躍する職業監督と比べてもまったく遜色のない手腕を持っている。

スタローンが手掛けた『ランボー/最後の戦場』(08年)なんて筋肉映画を超えた傑作だよ!

ちなみに、スタローンといえばロッキーとランボー。

時代のアイコンにまでなったキャラクターを2つ持っているのは、この世でスタローンとハリソン・フォードだけだ(ハリソン・フォードはハン・ソロとインディアナ・ジョーンズ)。

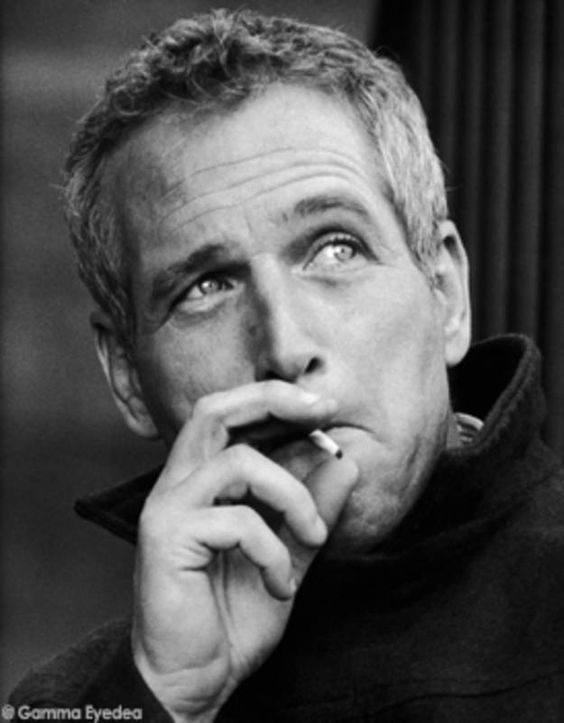

第2位 ポール・ニューマン

1925年生まれ、アメリカ出身。

私はポール・ニューマンが大好きだ。

ポール・ニューマンが好きすぎて、美大時代には『明日に向って撃て!』(69年)の映画コラムを書いたこともある(教授どもからは不評だった)。

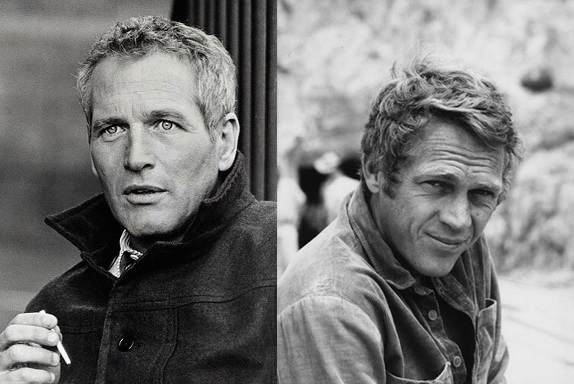

60年代から70年代にかけては「ポール・ニューマンかスティーブ・マックイーンか?」という時代があった。この二人は永遠のライバルだ。『北斗の拳』で言ったらトキとラオウだよ。

ポール・ニューマンは繊細な文系だから女性ファンが多く、マックイーンは男臭い体育会系だから男性ファンが多い(そういう意味でもトキとラオウの喩えはなかなか良い線いってると思う)。

私は完全にトキ派。つまりポール派の人間だ。

ちなみにこの二人は大の車好きとしても有名。

ピクサーアニメ『カーズ』(06年)の主人公ライトニング・マックィーンの名前はスティーブ・マックイーンに由来しているし(マックイーン自身もレーサーだった)、ドック・ハドソン役にはポール・ニューマンが声を当てている(ポール自身もレーサーだった)。

…そんな話はどうでもいいんだよ!

ポール・ニューマンといえば数々の傑作・名作を残してきた大スターだ。

ビリヤードブームの先駆けでもある『ハスラー』(61年)、ゆで卵ブームの火付け役『暴力脱獄』(67年)、ニューシネマブームの嚆矢『明日に向って撃て!』、どんでん返しブームの急先鋒『スティング』(71年)…。

そしてマックイーンとダブル主演を果たした消防士ブームの草分け『タワーリング・インフェルノ』(74年)!

その後も、アイスホッケーブームの生みの親『スラップ・ショット』(77年)や、裁判ブームの始祖『評決』(82年)など、とにかくめったやたらにブームを先取りする男である。

『明日に向って撃て!』。画像左はロバート・レッドフォード。

ポール・ニューマンには不思議な魅力がある。

二枚目でもなければ三枚目でもない。そもそも「格好良い」とか「格好悪い」みたいな二元論では括れない俳優なのだ。

知的に振る舞っていたかと思うと急に子供っぽくなったり、毅然としていたかと思うとヘラヘラし出したり、寡黙になったり饒舌になったり…。

ひとつの役の中でミラーボールのように表情を変えて人間の多面性を表現していく。

したがって、誰かの性格や人柄を規定するための「優しい」とか「神経質な」みたいな形容詞が、ポール・ニューマンの前ではかくも鮮やかに無効化されてしまうのだ。

大なり小なり、人は誰しもロールプレイング(役割演技)の中で生きている。

「今はかなり落ち込んでて冗談を言う気分にはなれないけど、周囲からはいつも明るい剽軽者と思われているから頑張って普段通りにおどけよう。イェイ」つって場を盛り上げたり、「私は天然キャラと思われてるから、本当は一般教養ぐらいあるけどわざと頓珍漢な返事をしてみようかしら」なんつって、半ば無意識裡に己の役割(俗にいうキャラ)を演じようとして、そして勝手に疲れている。ご苦労さん。

私に言わせればただのアホだ。

ポールに言わせてもただのアホだと思う。

勝手に役割を課せられた気になって、勝手にその役割の中に自分を押し込んで息苦しくなって「これは本当の自分じゃない!」とか言って現代社会のせいにしたりする。

アホか。

「社会や人間関係において、自分には○○という役割がある…」

それ自体が思い上がりである。

役なんてねえよ。役すら与えられてねえよ、俺たちには。

「必死で役を演じなきゃ」とか言ってるけど、オレもオマエもただのエキストラだよ!

人生という名の映画においてな!

だから「演じる」とか大層なことを言うんじゃない。

私の中には色々な私がいるし、オマエの中にも色々なオマエがいると思います。人情味のある私もいれば、薄情な私もいる。素直なオマエがいれば、頑固なオマエもいるだろう。それを「誠実ですね」とか「礼儀正しい人ですね」みたいなひとつの形容詞でひっくるめようなんざ土台無理な話だ。

私自身、ひとつの文章の中で一人称がコロコロ変わるのだ。私、俺、僕、おいら、小生、吾輩、拙者、ミー、しまいには朕とか。

誰かの性格や人柄を規定するための形容詞を無効化していくポール・ニューマンのように、自分の中には色んな自分がいるんだから勿体ぶらずに出していけって話だよ。

たったひとつの形容詞ごときに規定されてたまるか。人間なめんな。一色じゃねえぞ、こら。

お酒に酔った勢いでだいぶ脱線してしまった。「オマエ」とか言ってごめんなさい。

何が言いたいかというと、ポール・ニューマンは48色の色鉛筆なので、その多色感を見習っていろんな色を出していきたいなーっていうお話でした。

人間、一色じゃねえぞコラ!

第1位 アル・パチーノ

1940年生まれ、アメリカ出身。

第1位に輝いたのはアル・パチーノさんでした!

どうも、おめパチーノ。

私は堂々とアル・パチーノを贔屓するし、暇さえあればアル・パチーノのインタビュー本を読んでもいる。ロバート・デ・ニーロ派との宗教紛争も日々絶えない。

そして、アル・パチーノのすべての出演作にアルパチ補正をかける所存だ。

アルパチ補正…別名「ミラクル・アルパチ・アイ」とも言う。作品の出来に問わず、スクリーンの中にアル・パチーノがいてアル・パチーノがアルパチアルパチしている限りにおいてその作品は無条件で最高であるとする危険な鑑賞法のこと。

『ゴッドファーザー』(71年)、『スケアクロウ』(73年)、『狼たちの午後』(75年)、『スカーフェイス』(83年)、『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』(92年)、『ヒート』(95年)…。

多分だけど、アルパチがいなければ映画好きになんてならなかった。

私が映画を観続けている理由は、いま挙げたアルパチの代表作を超えうる映画に出会いたいから…かもしれない。きっとアルパチ自身も「超えられるもんなら超えてみろよ」という心算で映画界を見守っているのだろう。

『ゴッドファーザー』のアルパチは絵画のように美しかった。

コッポラ監督を中心に『ゴッドファーザー』の主要キャストが約40年ぶりに集結! 死んでしまった仲間も大勢いるが…。

一昔前の映画ファンの間で「ポール・ニューマンかスティーブ・マックイーンか?」という二者択一があったように、現代では「ロバート・デ・ニーロかアル・パチーノか?」という二者択一がある。この二人は永遠のライバルだ。

ロックで言ったらビートルズとローリング・ストーンズだよ。

エリートタイプのデ・ニーロがビートルズなら、泥臭い不良タイプのアルパチはローリング・ストーンズだ。

たしかにアルパチはデ・ニーロに比べて出演作にムラがあるし、万人に愛されるタイプではない。受賞歴や代表作の数でも見劣りする。

もちろん右がロバート・デ・ニーロ。ていうかこの画像、クソ格好いいな。

だがな!

アル・パチーノには「何が何でも生き抜いてやるぞー。ヘイヘイホー!」みたいなゴキブリのごとき生への執着がある。それがあまりに凄まじくて、どの映画を観ても圧倒されてしまうのだ。

厭世主義の私は「基本的にすべての人間はさもしいブタである」と思っているので、生に執着する人…、たとえば長生きしようと健康に気を遣ったり、非常事態に他人を押しのけて自分だけ助かろうとする人に対して「浅ましいなー。往生際が悪いなー」と思ってしまう。そこまでして生きたいかなぁ? って。

でもアルパチは「何が何でも生き抜いてやるぞー」というスローガンを掲げて、小柄ながらも画面の中を縦横無尽に暴れ回り、恐るべき生命力を発散するのだ。

ほとばしる命の血潮。乱れ舞う野心の火花!

ギョロ目を滑らせながら夜の世界を漫ろ歩くアルパチは、まさにひとり不夜城といっていい。

ひとり不夜城がどういうことなのかは俺にはわからんが。

アルパチは私に対して、たとえブザマでも生に執着することを教えてくれた。私はアルパチと出会って、恥や遠慮を捨てたのだ。

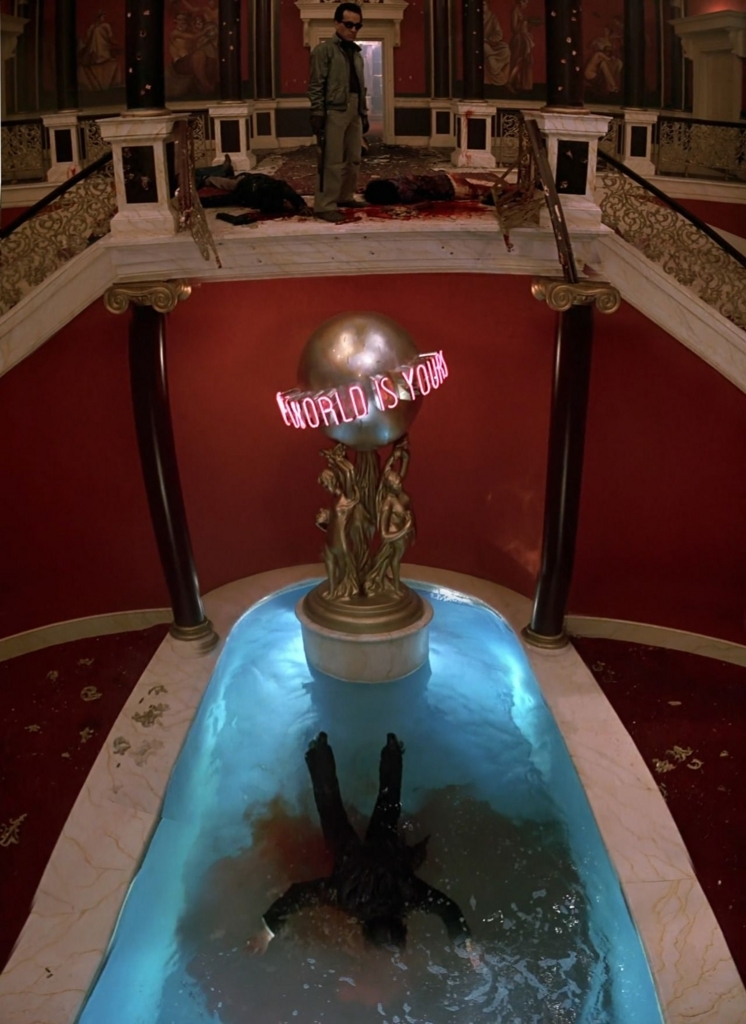

The World is Yours(世界はあなたのもの)だよ(『スカーフェイス』より)。

『スカーフェイス』伝説のラストシーン。自宅の豪邸で射殺されたアルパチの後ろに「The World is Yours」と書かれたオブジェが強烈な皮肉になっている。

アルパチとジョン・カザール演じるゲイカップルが銀行強盗を企てる『狼たちの午後』はこの世で2番目に好きな映画だ。

初めて観たのは中学生の頃だと思う。それまでは浮世の多くの民と同じく「秀逸なストーリー」と「感動」が用意された映画が良い映画の条件だと信じて疑わなかったが、そういう見方がこの上なく狭くて一面的な認識に過ぎないことをこの作品は教えてくれた。

ライフルを忍ばせた長方形の箱を抱えて銀行に入っていったアルパチが、やおら箱からライフルを取り出して銀行員に銃口を向ける。その間わずか1.5秒。

このたかだか1.5秒のショットに、私の映画観は根底から覆された。

ハンマーで脳天をブン殴られたような衝撃だった。

そのとき私は、映画という未知なる怪物の正体を2パーセントだけ理解した気がした。

「あ! 映画って…。なるほどな。コレか」と。

箱からライフルを取り出す。ただそれだけなのに、野蛮なまでに美しい。

その所作には犯人側の焦りや苛立ちがすべて表現されていて、やがて訪れる破滅的な結末まで示唆されている。そして「激情」という抽象概念が恐ろしいほど緻密に視覚化されているのだ。

音楽でいえば最初の一音が鳴った瞬間。文学でいえば最初の一文を読んだ瞬間…。そうした瞬間に触れただけで「あ、これはとんでもない傑作だ」という予感に胸をざわつかせることが稀にある。

それと同じように、『狼たちの午後』は箱からライフルを取り出すまでの1.5秒。この一瞬こそがすべてだ。

この1.5秒を観てしまうと、2時間もかけて人を感動させる映画がとてつもなく悠長に思えてくる。観る者の魂をブッ貫くことなんて1.5秒あれば十分であることを、アルパチは身をもって証明してみせたのだから。

未だに私はこの1.5秒見たさに、折に触れて『狼たちの午後』を観返してしまう。生まれて初めて「ショット」というものに触れた瞬間がこの映画なのだ。

『狼たちの午後』のアル・パチーノ。髪型評論の観点から見ても好きパチーノ。

「説教俳優としてのアル・パチーノ」というテーマでもお話ししたいが、1万字を超えたのでそろそろ読者様に見放されそう…という強迫観念のもと、宴もたけなわですがこれにて『映画男優十選』はお開きにしたいと思います。

惜しくもTOP10に漏れたのはダスティン・ホフマンさん、ユアン・マクレガーさんなどでした。ハイざんねん。