犬は死なないけど犬死映画

2017年。チャド・スタエルスキ監督。キアヌ・リーブス、リッカルド・スカマルチョ、ルビー・ローズ。

前作でニューヨークを舞台にロシアン・マフィアを相手に繰り広げた壮絶な復讐劇から5日後。平穏な生活を送りたいジョンは、イタリアン・マフィアのサンティーノからの殺しの依頼を断るが、それにより自宅を爆破されてしまう。ジョンはサンティーノへの復讐を開始するが、命の危険を感じたサンティーノに7億円もの懸賞金をかけられ、世界中の殺し屋から命を狙われる事態に巻き込まれてしまう。(映画.com より)

伝説の殺し屋にしてはけっこう鈍臭いキアヌ・リーブスが、カンフーとガンアクションを融合したガンフーという近接格闘術を使って黙々と敵を殺していくボディカウント(大量死)映画の最先端。

キアヌ・リーブスという俳優にそこはかとなく漂うおかしみを上手く抽出したシリーズだ。

なにしろ前作では、主人公が命懸けでロシアン・マフィアを壊滅させる理由が愛犬が殺されたからで、今作の戦う動機は家を木っ端微塵にされたから。

たしかに愛犬を殺されたら悲しいし、家を木っ端微塵にされたらムカつくだろうけど、それにしても怒りの沸点が庶民的というか、アクション映画の主人公にしてはどこかズレている。

『キック・アス』や『キングスマン』の系譜ともいえる大量虐殺アクションだが、本作がそうしたスタイリッシュな映画群と一線を画すのは主人公の泥臭さである。

怒涛のように押し寄せる敵を鮮やかに瞬殺しながらも、ときに反撃を受け、深手を負い、じわじわと消耗するキアヌの疲弊ぶり。

この主人公は最強ではあるが無敵ではない。撃たれたり刺されたりするし、横から突っ込んできた車に景気よく轢かれもする。

まるで詰みそうなテトリスを「むりむりむりむり」と言いながら懸命に捌いてるような切羽詰まった感じというか…。もう踏んだり蹴ったりなのである。

そんな今作の内容は、700万ドルの賞金をかけられてニューヨーク中の殺し屋に狙われるぼっちキアヌ*1の孤独な奮闘記となってます。

ここでちょっと前作をおさらいしておくと、1作目『ジョン・ウィック』ではキアヌが所属するコンチネンタルという謎の互助組織の世界観が広げられていた。コンチネンタル・ホテルの中では殺しは御法度だったり、殺し屋専用通貨が人知れず流通してたりなど、裏社会を覗き見るようなガイド的側面が楽しくて。とかくガンフーアクションばかり語られがちだが、実はこれこそが『ジョン・ウィック』の醍醐味だと思う。四捨五入すればアクション映画というよりフィルム・ノワールなのである。

ところが今作では、そうした世界観重視からキャラ重視にシフト。

アクションの手数を増やして、徹底的にキアヌを苛め抜くという、続編映画によくある物量押しになっている。メジャーデビューして大衆に寄せたバンドのアルバムみたいな。

だけど、個人的にはそっち系も大歓迎。

『ランボー』シリーズのセルアウトっぷり(1作目と2作目の掌返し!)に比べたら、この続編はむしろ必然の結果。

デジタライズされたテカテカの色彩が戦闘の血生臭さを対比していたり、人間を除くすべての被写体がフェティッシュなまでに色気を放っていたりと、画面設計も前作同様にクールだ。監督が交代しなかったのが大きい。

映画好きなら『マトリックス』のローレンス・フィッシュバーンの出演に半笑いで反応するだろうが、ほかにも『コンスタンティン』のピーター・ストーメアとの12年ぶりの共演など、懐かしのキアヌ共演者がしれっと現れるシーンには思わず笑みがこぼれてしまう。

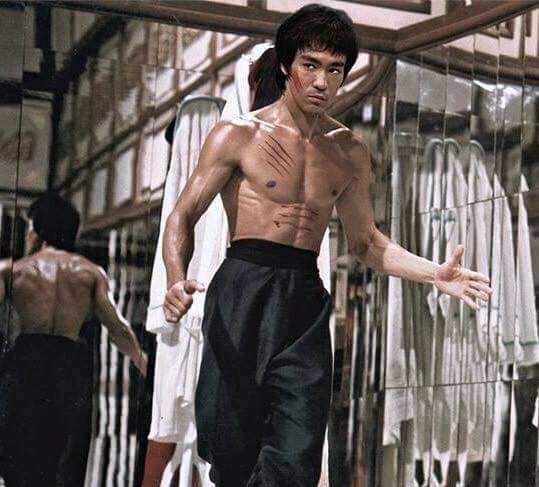

そして言うまでもなく、クライマックスの舞台になった鏡張りの部屋。

臆面もなく今さら『燃えよドラゴン』をやるという古典精神。

その心意気やよし!

ちなみに鏡の部屋の元ネタは『燃えよドラゴン』(73年)ではなく、オーソン・ウェルズの『上海から来た女』(47年)。

今回は犬の死が回避されたという動物愛護的着地を見せているので、犬好きの人は安心されたい。

だけどほとんどの敵が犬死してるから本質的には犬死映画なんだよなぁ、コレ。

*1:ぼっちキアヌ…大スターであるはずのキアヌが、独りで公園のベンチに座って食事したり、独りで路上に座り込むなどあまりに質素な様子が激写され話題になった。ベンチに腰掛けるキアヌはフィギュア化もされている。