底意地の悪いだまし絵のような反転劇

2016年。フランソワ・オゾン監督。ピエール・ニネ、パウラ・ベーア、アントン・フォン・ルケ。

1919年、ドイツ。婚約者フランツをフランスとの戦いで亡くしたアンナは、フランツの両親と共に悲嘆に暮れる日々を送っていた。ある日、アンナは見知らぬ男がフランツの墓に花を手向けて泣いているところを目撃する。アドリアンと名乗るその男は戦前のパリでフランツと知り合ったと話し、彼が語るフランツとの友情に、アンナもフランツの両親も癒やされていく。アンナはアドリアンに次第に惹かれていくが、実はアドリアンはある秘密を抱えていた。(映画.com より)

いまビデオ屋に行けば『スターウォーズ 最後のジェダイ』(17年)や『オリエント急行殺人事件』(17年)が両手を広げてみんなのことを待っているが、そんなものは無視して『婚約者の友人』に飛びついたのは誰? 他でもなく私。

現在、フランスで最も信頼できる中堅監督フランソワ・オゾンの最新作だ。これは観なければならない。

意地悪ミュージカルの『8人の女たち』(02年)や、意地悪難解映画『スイミング・プール』(03年)などで目の肥えた映画通を意地悪く目くらましし続けるオゾン。

オゾン作品はどこまでも底意地が悪い。

さっそく本題に入る。

この作品は、婚約者を戦争で亡くした未亡人が婚約者の友人を名乗る男と出会って徐々に恋に落ちていく…という内容なのだが、どうせオゾンのことだからただのロマンスで終わるわけがない。

ページをいちばん上までスクロールして、もう一度DVDパッケージをご覧頂きたい(非常に美しいスチール写真だ)。

これ、よく見るとカラーとモノクロの中間なんですよ。これが非常に重要な鍵になっている。

物語は、亡き婚約者アントン・フォン・ルケの両親と暮らしているドイツ人のパウラ・ベーアと、ニヒルなフランス人のピエール・ニネが同じ男の墓をお参りするシーンに始まる。

しょぼくれた顔をしたピエールが自分はアントンの友人だと言うので、パウラは彼を家に招待して生前のアントンがどんな様子だったかを聞こうとする。

アントンの母親は「息子の墓参りをしてくれてマジありがとー」とウェルカム状態なのだが、父親は「息子を殺したのはフランス人だ!」と激おこぷんぷん丸で、フランス人のピエールに対して当たりがきつい。

だが、ピエールが亡きアントンとの友情を涙ながらに語るうちに、あんなにぶち切れていた父親も徐々に心を許し、みんなピエールのことが大好きになっていく。

ところがピエールには大きな秘密があった―…。

ネタバレしないように細心の注意を払って書くが、『婚約者の友人』は嘘と反転の映画だ。

おもしろいのは、ファーストシーンからモノクロの映像がわれわれを迎え入れてくれるが、特定のシーンでいきなり画面がカラーに染め上がり、そのシーンが終わると再びモノクロに戻る…という色彩の去来である。

「さすがオゾン。さっそく仕掛けてきとるなぁ」と。

カラーとモノクロを両方取り入れた映画といえば『オズの魔法使』(39年)、『シンドラーのリスト』(93年)、『カラー・オブ・ハート』(98年)などあるが、本作ではモノクロの映像に色が付き始める過渡の瞬間が刻まれているので、なかなか珍しい映画体験を提供してくれる。「ちょっとずつ色が着いてってるー! ちょっとずつ色が着いてってるー!」と心の中で大騒ぎすること請け合いだ。

だが厄介なのは「なぜ特定のシーンだけカラーになるのか?」という法則性がなかなか見えてこないところ。

モノクロからカラーに反転するのは、(1)パウラとピエールが湖のほとりを歩いてデートするシーン、(2)ピエールの口から語られたアントンとの思い出話を再現したいくつかの回想シーン、(3)パウラがルーブル美術館で一枚の絵画を見ているラストシーン。

なぜこれらのシーンだけカラーになるのか?

その謎を解き明かす手掛かりは「嘘」にある。

これはネタバレではないので言ってしまうが、ピエールが「婚約者の友人」というのは嘘だ。

ピエールにはある思惑があってパウラとアントンの両親に「故人の友人です」と嘘をつき、アントンとの思い出話をでっち上げるのだ。

そしてピエールの口から衝撃の事実を告白されたパウラもまた、ピエールに対してある嘘をつく。

これは『8人の女たち』や『スイミング・プール』にも通じるオゾン作品の特徴なのだが、本作は映画そのものが高度に虚構化された嘘についての映画なのだ。

そしてその虚構が「モノクロとカラーの去来」によって分かりやすく視覚化されている。

ピエールは過去のある出来事がきっかけで現在に絶望しているから「捏造を含めた思い出話」がカラーになる。ピエールにとってカラーのシーンは幻想の過去を意味している。

一方、ピエールに惚れたパウラは、婚約者を失った苦しみを忘れて未来に希望を抱いているから湖デートがカラーになる。パウラにとってはカラーのシーンは未来への希望なのだ。

この二人にとって、カラーで撮られたシーンはそれぞれにまったく異なる意味合いを持つ。それぞれの視点に立って見方を変えれば、同じカラーのシーンでも解釈が180°変わるあたりが面白い。

また、映画前半では「フランス人のピエールの目から見たドイツ国民の意地悪さ」が描かれるが、国に帰ったピエールを追ってパウラがフランスに旅立つ後半では「ドイツ人のパウラの目から見たフランス国民のアホさ」が描かれ、互いに憎しみ合うドイツ人とフランス人の醜さや滑稽さをアイロニカルに冷やかしている。このあたりの反転も上手い。

事程左様に、あらゆるものをひっくり返して観ると二通りの全然違った図像が浮かび上がってくるという、だまし絵のような反転劇である。

やっぱりオゾンって意地悪な映画ばかり撮るわぁ。

だが、オゾン渾身の意地悪はラストシーンに用意されていた(ちなみにこのシーンもカラー)。

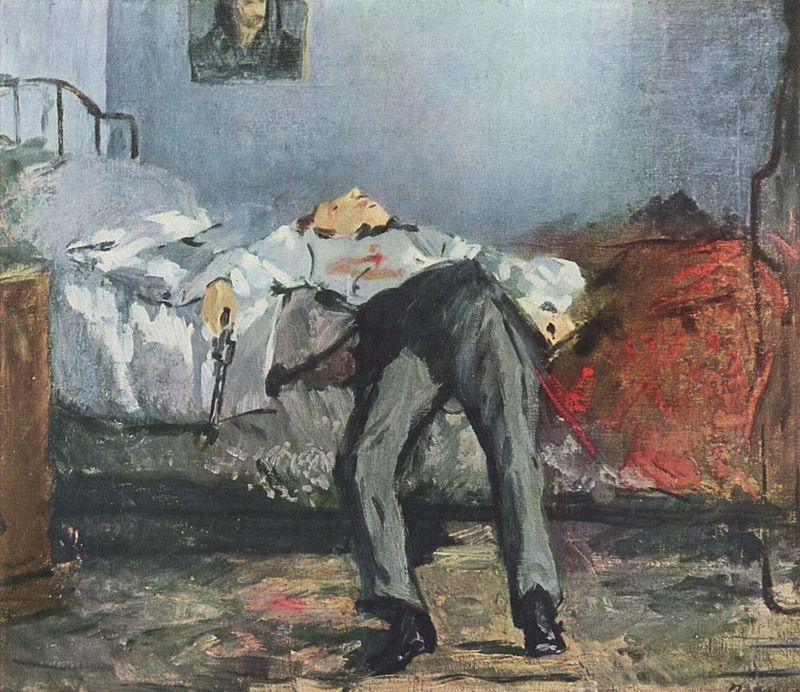

「生前、アントンはルーブル美術館で見た仰向けで寝ている男の絵を気に入っていた」という嘘の話をピエールから聞かされたパウラは、ルーブル美術館に赴いてその絵を見る。

隣りで同じ絵を見ていた男性が「好きなんですか?」と訊ねると、微笑を浮かべたパウラは「ええ。生きる希望が湧くもの」と答えた。

その絵がこちら。

マネの『自殺』(1877年-1881年)。

このラストシーンの意味は、ぜひ映画をご覧になった後で考えてみてください。

物語の筋自体はとても単純だが、その奥を考えれば考えるほど迷路に迷い込んで自家撞着を起こしてしまう立ち入り禁止映画だ。

どこか『エル』(16年)を彷彿させる、ぞっとするほど強かな女心に焦点を当てたオゾン流の毒入りメロドラマ。結構なお手前で。