これ『トップガン』の続編じゃないの?

2017年。ダグ・リーマン監督。トム・クルーズ、ドーナル・グリーソン、サラ・ライト。

敏腕パイロットとして民間航空会社に勤務するバリー・シールのもとに、ある日CIAのエージェントがやってくる。スカウトを受けたバリーは、偵察機のパイロットとしてCIAの極秘作戦に参加。作戦の過程で伝説的な麻薬王パブロ・エスコバルらと接触し、バリーは麻薬の運び屋としても天才的な才能を開花させる。エージェントとしてホワイトハウスやCIAの命令に従いながら、同時に違法な麻薬密輸ビジネスで数十億円の荒稼ぎをする破天荒な動きをするバリー。そんな彼にとんでもない危険が迫っていた…。

やぁ、みんな。

俗世の奴らは新年の抱負などというものを口々に唱えているけれど、私はそんなものに頓着しない。

どうせ大体の奴らは新年の抱負を掲げても2月になる頃には忘れてるんだから。

年末になってその年の抱負を振り返る人もいるけど、そういう人たちは素晴らしい記憶力および精神力で日々を闊達に生きていると思います。新年に掲げた抱負を忘れることなく、それを実行せんとして一年をビューンと駆け抜けたのだから。野望のジャッカルだ。

でもほとんどの人は2月になる頃には忘れている。なんなら1月中旬ですでに忘れかけている。「去年の抱負はなんでしたか」とか「一昨年の抱負はなんでしたか」と聞かれて答えられますか。私はむりです。

そりゃ私だって過去に新年の抱負を掲げたことはあるけど、その日の晩に忘れてしまいました。だから金輪際、抱負なんて掲げないことにした。意味がない。

でもひとつだけ覚えている抱負があるんだ。

「爪をよく切る」という抱負である。これは未だ継続的に達成し続けている。だから私は「ふかづめ」と言うんです(リアルでも常に深爪ですよ)。

まぁ、何が言いたいかというと『バリー・シール アメリカをはめた男』をレビューするよ、ということです。なかなかいい朝ですね。おはようございます。

◆史実ドン無視オレ様映画◆

大手航空会社のパイロットがCIAの極秘任務を請け負い、中米の共産主義革命軍の写真を撮ることと引き換えに莫大な報酬を得る。超低空飛行でレーダーを掻い潜りながら中米諸国を飛びまくり、ここぞとばかりに偵察写真を撮りまくった天才パイロット。それがバリー・シールという男だ。

やがて調子に乗ったバリーは、CIAの目を盗んでメデジン・カルテルの運び屋として暗躍する。武器・麻薬の密輸で荒稼ぎしたバリーの自宅には庭に埋めても隠しきれないほどの札束が。

ようやくお縄にかかったバリーだったが即刻釈放される。ニカラグアのサンディニスタ政権と対立する反革命傭兵軍「コントラ」を支援していたレーガン政権は、サンディニスタを叩くためにバリーを利用しようとして釈放させたのだ。

斯くして、いち民間人に過ぎなかったバリー・シールはCIAと麻薬カルテルとホワイトハウスから雇われて70年代アメリカの裏で暗躍した。そして1986年、パブロ・エスコバルから雇われた殺し屋によって殺害されたのだ。享年46歳。合掌。

このウソみたいなホントの話をダグ・リーマンとトム・クルーズがお作りなさった。

アバン・タイトルから1970年代の音楽と資料映像の洪水だし、中米情勢についてある程度の知識を持っていた方が理解が深まるのも確かである。

とはいえ史実通りに作ろうという意思はまるっきりない。

プレイム事件を扱った『フェア・ゲーム』(10年)が描写に偏りがあるとして批判を受けたように、ダグ・リーマンの映画は大変アバウトである。『Mr.&Mrs. スミス』(05年)や『ジャンパー』(08年)はアバウトを絵に描いたようなバカ映画だった。本作にしても脚色の跡がそこかしこに見られるし、大体においてバリー・シールとトム・クルーズは似ても似つかない。

やはりトム・クル-ズなのでオレ様映画に仕上がってしまうのである。

いつものように白い歯を光らせてニカッと笑うトム公。しかもパイロット役ときた。

バリー・シールの伝記映画っつーより…『トップガン』(86年)の続編じゃねえかコレ!

金と欲が渦巻く血生臭い史実をポップに脚色したオレ様エンターテイメントでございました。トム公はデンジャーゾーンにもよく突入するし。

まさにダグ・リーマンとトム・クルーズの面目躍如だよなぁ、と思う。ちなみにこの二人は『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(14年)でも組んでいる。奇しくも「トム公が死ぬ映画」という珍しい共通点を持つ二作…。

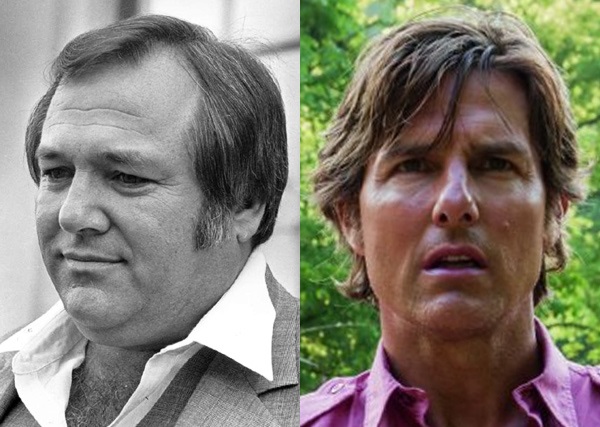

画像左のミートボールみたいな親父が実際のバリー・シール。そしてそれを演じるトム公(右)。

美化がすげえ。

◆編集主義的オレ様映画◆

ダグ・リーマンは編集の人なので、この人の映画はショットではなくカットで観てこそ。

映画を観ていると、ひとつの画面から次の画面にパッと切り替わっていくでしょ。その「パッ」を楽しむ映画です。わずか1秒にも満たない数千ものショットが折り目正しく配置されており、目にも止まらぬスピードでカッティングされていくのだ。

ダグ・リーマンの代表作といえば『ボーン・アイデンティティー』(02年)だが、その続編を手掛けたポール・グリーングラスという人も編集主義の作家である。

そんな二人が手掛けた『ボーン』シリーズは21世紀のアクション映画を編集主義へと変えたが、同時にその功罪も問われている。むやみにカットを割っては意味不明な映像ばかり産み落とすマイケル・ベイのようなバカタレが増えたのだ。リドリー・スコットの『ブラックホーク・ダウン』(01年)でもマイケル・ベイ現象が巻き起こっているように、ゼロ年代以降にアメリカで撮られたアクションシーンは大体ヒドい。カット割りがムチャクチャなので画面内で何が起きてるのかまったく分からないのだ。

だがそうした俄仕込みの編集主義に対して、ダグ・リーマンの作品は徹底して見やすい。細かくカットを割ってはいるが、誰がどこにいて何をしているのか? が鮮明に可視化されていて、豊かなリズムを維持したまま自動小銃のようにショットが放たれていく。

そしてこの「ダグ編集」のポテンシャルを引き出しているのは本作のフットワークを担うトム公の軽快さだ。

軽快なプロットと軽快な画運び、そこにハリウッド切っての軽快な男トム・クルーズが加わるのだから、これはもうエンターテイメントの鑑と言えよう。

トム・クルーズという俳優はハイスピードなカット割りに耐えうる根っからのアクションスターである(逆に言えば長回しでじっくり撮るとつまらない俳優)。

単純な話、「カットを割る」ということは被写体の見え方が変わるということでもあるので、カットを割れば割るほど色んな角度・色んな表情のトム公が楽しめるという理屈なんすよ!

笑うトム公、金をばらまくトム公、シラを切るトム公、部下を叱るトム公、銃声にビビるトム公、チャリを漕ぐトム公、ケツを出すトム公、しょげるトム公、眠たそうなトム公、飛行機操縦しながら妻と交わるトム公。

いま挙げた10種類のトム公が、それぞれに10パターンぐらいの表情を見せるのである。なぜならカット割りまくってるから。これだけでも100通りのトム公が産声をあげております。

もはやダグ・リーマンがカットを割っているのではない。

トム公が割らせているのだ。

いわばダグ編集の加速装置として映画のリズムを作り、エンターテイメントという大空へと飛翔させるトム公。もはやおまえ自身が飛行機と言わざるをえない。

飛行機としてのトム公。

◆ダグ・リーマンは繰り返す◆

わけのわからん話をしたことを謝る。

まぁそんなわけで、軽快密輸男が115分ノンストップで米国~中米を往復しまくる激列空輸映画である。ずいぶん楽しませて頂いたが、ひとつだけケチをつけたい。

唯一の難点、それは編集主義が抱えている問題でもあるのだけど、終始軽快なカッティングで画面が繋がれていくため画的な起伏に乏しいということ。

たとえばジョン・ウーやマイケル・ベイあたりは、ここ一番という見せ場をスローモーションで処理することで画面にメリハリをつけているが、ダグ・リーマンはリアル志向なのでスローに適したキメの映像など撮らないし、これ見よがしに「ここがクライマックスですよ」といった撮り方もしない。だからどうしても平坦なシーンが多くなってしまう。

ただでさえダグ・リーマンは繰り返しの物語を好むのだ。

トム公が死と再生を繰り返す『オール・ユー・ニード・イズ・キル』は「繰り返し」それ自体が主題化された作品なので平坦ゆえに面白かったわけだが、『Mr.&Mrs. スミス』は夫婦間の殺し合いがひたすら繰り返されるだけで、映画自体が夫婦仲のようにマンネリ化している。

そして『バリー・シール』も米国~中米を往復しながら武器や麻薬を空輸するトムの「繰り返し」が描かれるわけだが、ダグ・リーマンは致命的なほどサスペンスが撮れない人なので、トム公がいくら窮地に立たされてもまったく緊張感が伝わってこない。そのうえ画的な起伏にも乏しいものだから、まぁ良くも悪くもユルい。

本作ではトム公自らが飛行機を操縦したことが売りになっているが、それを聞いて特に驚くような撮り方がされてないなら意味ないじゃん、と思うわけだ。

「ここが見せ場ですよ! トム公が実際に操縦してまんねや!」というハデな撮り方をしてくれないと。

劇中のトム公はニタニタ笑ってるだけなので相変わらずだが、脇を固めるキャストが芸達者。

フレンドリーに近づいてくるCIA職員ドーナル・グリーソンの打算、それにトム公の足を引っ張る義弟ケイレブ・ランドリー・ジョーンズのクズ演技が白眉。

ジェシー・プレモンス演じる保安官はいてもいなくてもいいようなキャラクターだが貌がいいからゆるす。

ていうかほぼマット・デイモン…。

※ジェシー・プレモンスです。

こっちはマーク・ウォールバーグでしょ。

※ジェシー・プレモンスです。