ケイパー映画の先駆けなのに異色作。ほんで構図取りまくり。

1950年。ジョン・ヒューストン監督。スターリング・ヘイドン、サム・ジャッフェ、ルイス・カルハーン、ジーン・ヘイゲン、マリリン・モンロー。

刑務所を出たばかりのドクは宝石泥棒を計画。 いかがわしい弁護士らと共謀して、犯行に及ぶ。首尾よく宝石を盗んだものの、仲間のひとりが負傷。やがて仲間割れも起こり…。悩みや弱みを持つリアルなギャングたちの末路がハードボイルド・タッチで描かれる。(映画.comより)

おはようございます。

今年最後のレビューは『アスファルト・ジャングル』です。これは相当な傑作で、いま書いている『ひとりアカデミー賞』で各賞を総なめにしかねない勢いなんです。やばい。

「そんなのアリ? ずるくない?」って感じだよな。そりゃそうだよ。ずるいんだよ。

なんとなれば、今年最後にレビューした映画=直近に観た映画=最も記憶に新しい映画…ということになり、そのうえ相当な傑作ときた。

そんなものが各賞を総なめにしたら「今年上半期に観たせいでいくぶん感動が薄れてる他の傑作」が気の毒というか、不公平だよな。順番って不公平だよ。結局「トリ」が全部かっさらってしまうんだ。紅白歌合戦における北島三郎とかね。

紅白のサブちゃんを見てて思うのは番組終盤なのに「まつり」も何もねえだろうと。

むしろ祭り(紅白)が終わろうとしとんねん。それなのに何を「ま~~つりだ! 祭りだ! 祭りだ!」と、さもこれから祭りが始まるかのように。騒々しい。祭りはもうじき終わんねん。騒ぐな。

「まつり」はすてきな演歌だけど、トップバッターで歌ってこその曲だと思います。

少し脱線したけど、直近の映画が優位になりがちという問題点を改善すべく、ひとりアカデミー運営事務局では『アスファルト・ジャングル』がなるべく受賞しないように裏工作しております(ここで言ってしまったら裏工作にならないか)。

しょせん賞レースの裏側なんて汚いもんですよ。圧力、裏金、口裏合わせ。賞レースという名の出来レース。

それでは評に参る。ぐるぐるぐるぐる…ドーン!

◆夢破れし男たちの徒労◆

これは「ずっと観たかった映画TOP50」の第16位に長年輝いていたジョン・ヒューストンの初期作。ついに観ることができました。

ウォォォォ! ウォォォォ!

皆さんは苦労が報われなかったり努力が水泡に帰すことはお嫌いだろうか。

徒労。ご破算。骨折り損のくたびれ儲け。

私は無駄骨を折るのがわりに好きで、これまでの努力や苦労がパーになった瞬間「無に帰した!」という脱力の快感に少し酔ってしまう節がある。

たとえば、皆大好きデヴィッド・フィンチャーの『ゾディアック』(07年)は、3人の男が連続殺人事件を追ううちに事件そのものに取り憑かれて仕事も家族も失い、結局犯人も逮捕できずに終わる…という実際の未解決事件を扱った作品。これはフィンチャーの2番目の傑作なのだが、何かといえば『セブン』(95年)か『ファイト・クラブ』(99年)を最高傑作に挙げるような連中からは「オチがない」とか「スッキリしない」といって失敗作扱いされている。

まぁ、オチがあってスッキリしたものを求める人には四コマ漫画でも乱読して頂くとして、『ゾディアック』の傑作性は事件を究明しようとするあまり事件の側に飲み込まれてしまう男たちが色気すら漂うほど偏執的に描かれていることにあるのだが、これ以上詳しい話はしない。

ジョン・ヒューストンもまた夢破れし男たちの徒労を描き続けた監督だ。

『マルタの鷹』(41年)では男たちが中世の像に取り憑かれ、『黄金』(48年)ではメキシコの山奥にあるという砂金に心を奪われて権謀術数の騙し合い、『白鯨』(56年)では足を食いちぎられた船長が巨大鯨への復讐に取り憑かれる。

そして本作は、都会というアスファルト・ジャングルで一攫千金を夢見る犯罪者たちが金と欲にまみれた醜い争いを繰り広げるのだ。

本作はフレンチ・ノワールの巨匠 ジャン=ピエール・メルヴィルが愛し、その後の犯罪映画に多大な影響を与えたエポックメーキングである。だからこそずっと観てー観てーと思っていたのだが、観て納得。こりゃ得心。

個人的には『黄金』が大好きなのでそこは譲れないが、テクニカルな尺度で最高傑作を決めるとすれば断然『アスファルト・ジャングル』であろう。

よう作られたあるわ!

強盗計画を練る男たち。白熱灯に浮かぶ煙草の煙にシビれる。

◆見所は強盗シーンの前後にあり!◆

物語は犯罪計画を練らせると当代随一のサム・ジャフェが刑務所から出所し、賭博業者の知人に宝石強盗の計画を持ちかけて仲間を集めるところから始まる。

計画立案者、資金調達者、金庫破りのプロ、逃がし屋のドライバーなどがチームを組んで強盗をおこなう、いわゆるケイパー映画というやつだ。

ケイパー映画は昔から根強い人気を誇っていて、『紳士同盟』(60年)、『地下室のメロディー』(63年)、『黄金の七人』(65年)、『ミニミニ大作戦』(69年)などが有名だし、かのキューブリックも『現金に体を張れ』(56年)でケイパーものに挑戦している。

近年では『オーシャンズ11』(01年)がしつこくシリーズ化されているが、これは『オーシャンと11人の仲間』(60年)のリメイク。ほかにも『グランド・イリュージョン』(13年)とか『ベイビー・ドライバー』(17年)といった有象無象が人民を喜ばせている。

人民は普段強盗などしないから、この手の映画を見せてやるとすぐ喜ぶわけだ。

人民がすぐ喜ぶケイパー映画。

その草分けでもある本作は、しかしその後のケイパー映画とは明らかに異なる特徴がひとつだけある。

主人公の不在。

およそケイパー映画においては計画立案者が主人公である場合が多いが、本作には『地下室のメロディー』におけるジャン・ギャバンや『オーシャンズ11』におけるジョージ・クルーニーのような中心人物がいない。

サム・ジャフェ演じる老獪なギャングが計画を持ちかけるものの、用心棒スターリング・ヘイドンの野心とか資金調達者ルイス・カルハーンの裏切り、果てはその愛人マリリン・モンローの乙女心といった具合に、ドラマの焦点があっちゃこっちゃに飛びながら犯罪劇が進行していくのである。もはや犯罪劇というより群像劇に近い。

その意味では『パルプ・フィクション』(94年)と非常によく似ている。

どうですか、一気に親近感が沸いたでしょう?

さらに言えば、クライマックスに当たるはずの計画実行シーケンス、すなわち金庫を破って宝石をパクるという最大の山場が谷間として処理されているあたり。

つまり強盗シーンはさほど肝心ではなく、むしろその前後の「計画段階」と「逮捕者続出」にこそ主眼を置き、そのプロセスを通して犯罪者たちのそれぞれの思い、性格、人生などが描き出されていく…といった犯罪ドラマなのである。もはや犯罪ドラマというより人間ドラマに近い。

その意味では『大脱走』(63年)と非常によく似ている。

どうですか、一気に親近感が沸いたでしょう!

用心棒のスターリング・ヘイドンは今回の強盗計画で一山当てて牧場経営を夢見る農業兄さんだし、彼に片想い中のジーン・ヘイゲンは「行くアテないから二、三日住まわせー!」と家に転がりこんで隙あらば恋のアプローチ。

弁護士のルイス・カルハーンは資金援助者なのに実は破産していて「どないすーん、どないすーん」と一人でオロオロ、おまけに病気の妻に隠れて愛人のマリリン・モンローと乳繰り合っているようなププッピドゥーのコンコンチキ。

そして計画立案者のサム・ジャフェは逮捕される定めを受け入れてバーで最後の一杯をあおり、金欠ゆえにジュークボックスで踊れない不良少女に大量の小銭をやって「おじさん、ありがとー!」と言いながらタコ踊りに興じる少女を悲しい笑みで見つめ続けるのでした。

まるで「犯罪ドラマはシャーペンで、人間ドラマは極太筆ペンで描きました」というほど人物描写に徹した濃厚な犯罪者賛歌。

犯罪という「行為」ではなく、犯罪者という「人間」にスポットを当てた本作は、そんなロクデナシどもがアスファルト・ジャングルのなかで一世一代の博打に出てぶざまに転がり落ちるさまを最後まで見届けた、無情にして非情な犯罪論的傑作である。

みんなええ奴らです。

◆ミスター構図取りが構図を取りまくる!◆

なかなかいい感じに褒めたという自負があるのだが、なにせ相手はジョン・ヒューストン。もう一歩踏み込んだ話をせねば終われないでしょう。

もう最上の誉め言葉を言ってしまいますよ。

構図取りが天才的。

ジョン・ヒューストンの画面は「ショットの美しさ」ではなく「構図の美しさ」に満ちている。

映像美ではなく均整美と申せばよいだろうか。

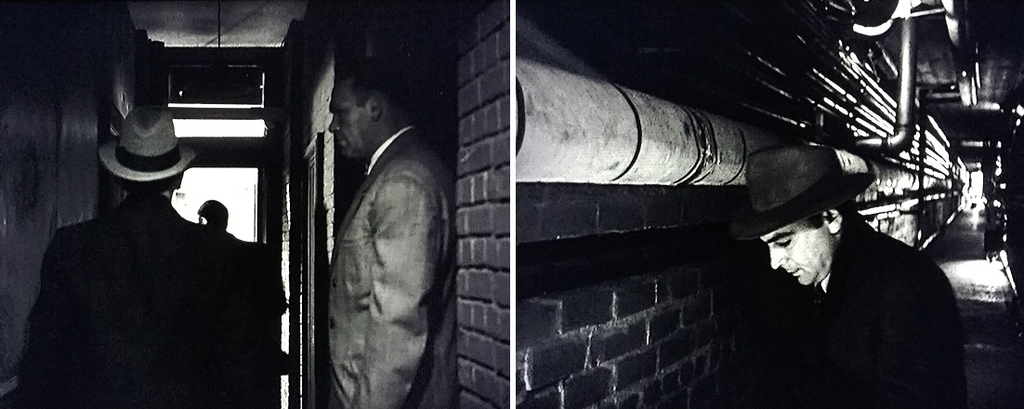

本作では「細い通路」というモチーフが二ヶ所に登場する。ひとつは賭博業者の隠れ家へと続く通路。もうひとつは宝石会社へと通じる地下通路。

もちろんこの通路は後戻りできない闇への扉のメタファーとして強盗メンバーを吸い込んでいくわけだが、私はそんな意味論と戯れたいわけではなく、ただ単に豊かな奥行きを持つ構図がとびきり美しいのだ。

スタンダード・サイズはシネスコより横幅が狭いので奥行きによって空間の広がりを作る。これがスタンダードの戦い方。

ジョン・ヒューストンは遠近法の魔術師、人呼んでミスター構図取りである。

本作は決して広いとは言えないスタンダード・サイズの画面比で、そのなかに3~4人のキャラクターを閉じ込めながら物語を進行させている。

スタンダード・サイズに3~4人を同時に閉じ込める…というのは普通はあまりやらない…というか出来ないわな。

二流の監督がこれをやっても狭苦しい画面になるだけで、われわれ観客は「なんかガチャついた画面やのう…」といって窮屈さを覚えてしまう。だから普通の映画ではカットを割るなり キャラクターが代わり番こに出入りするなりして、その場には4人いるけど画面上には2人しか映ってない…という方法が採られるわけだ。

だがジョン・ヒューストンは何が何でも構図を取っていくので、3人だろうが4人だろうが遠近法を駆使してスタンダード・サイズに「美しく」おさめてしまう。

下の画像を見てもらえれば、いずれのショットにも前景、中景、後景のパースペクティブが存在することがお分かり頂けると思います。

構図取りまくりやないか。

この画面分割法の凄いところは、スタンダード・サイズに3~4人を同時に閉じ込めたという空間処理能力の高さだけに留まらず、空間が説話機能を果たしているという点にこそある。

たとえば画像左。ルイス・カルハーンの裏切りに寛容な態度を示すサム・ジャフェが「時価の25%以下でなら喜んで宝石を買い戻すだろう」とかなんとか言ったあとに、脇腹を負傷したスターリング・ヘイドンの方を振り返って「では帰ろうか」と言うシーン。

このシーンのサム・ジャフェは、画面前景で憔悴するカルハーンと後景で脇腹を押さえているヘイドンという理性を失した二人の間を取り持つ仲介者としての役割に徹している。だから画面中景に据えられているのだ。

そして画面右にもご注目。容疑をかけられた中景のカルハーンが前景の警部と後景の巡査2人に挟まれ、葉巻を吸いながら言い逃れをするというシーン。見たまんまである。

カルハーンが警察に囲まれているから中景。

逃げ場なしのピンチな状況が構図によって簡潔に表されているわけだ。

このように、物語の状況とかキャラクターの立ち位置が画面構図(人物配置)によって斯くも流麗に語られているのであります。

さすがはミスター構図取り。取るなと言っても構図を取ってしまう。

そんなジョン・ヒューストンだが、バート・ランカスターとオードリー・ヘップバーンを使った『許されざる者』(60年)という差別主義的な駄作や、『女と男の名誉』(85年)という特徴がないことが特徴の凡作も撮っており、『アニー』(82年)も惨澹たる結果に終わっている。

いかなミスター構図取りでも人生の構図取りまではできなかったようだ。

でもそんな人間らしいヒューストンが好きだ! どうせコケるなら派手にコケた方がいいんだよ。失敗作も満足に生み出せないような奴に監督なんか務まるか。

ちなみに娘は『アダムス・ファミリー』(91年)でお馴染みのアンジェリカ・ヒューストン。アンジェリカは女優だからあんまり構図を取らない。