「適度に退屈な60点映画」という名の100点満点の褒め言葉で歓待さるべきウディ・アレン最新作。

2020年。ウディ・アレン監督。ウォーレス・ショーン、ジーナ・ガーション、ルイ・ガレル、エレナ・アナヤ。

ニューヨークの大学の映画学を専門とする教授で、売れない作家のモート・リフキンは、有名なフランス人監督フィリップの広報を担当している妻のスーに同行して、サン・セバスチャン映画祭にやってくる。リフキンはいつも楽しそうな妻とフィリップの浮気を疑っているが、そんな彼が街を歩くと、フェデリコ・フェリーニ監督の「8 1/2」の世界が突然目の前に現れる。さらには、夢の中でオーソン・ウェルズ監督の「市民ケーン」、ジャン=リュック・ゴダール監督の「勝手にしやがれ」の世界に自身が登場するなど、クラシック映画の世界に没入する不思議な体験が次々と巻き起こる。(映画.comより)

おいーす、やろ~~~~。

最近、古い友人との久方ぶりなる伝説の再会を果たしたおれ。うれしい心持ちがして、大人やのに風呂あがりにYouTubeでaikoの「カブトムシ」を流しながら、カマキリみたいな踊り、踊った。

でも、歌詞はうろ覚えやったな。

す~こ~し~背~の~た~か~い~~、ってやつやんな?

すこし背の高い~

あなたの肩にカブトとまる

甘い匂いに誘われたあいつはカブトムシ

たちくらみ覚える~

あなたの肩にとまるカブト

生涯忘れることはないでしょう

そんな、シャワー中の鼻歌としてテキトーに歌ったうろ覚えの歌詞をそのままTwitterにツイートしたら、Gとツルコプのあほが「いいね」押しとったわ。

何がええねん。

テキトーに「いいね」すな。

ええことあるか。

間違うてることぐらい分かっとんねん。「あなたの肩にカブトとまる」わけあるか。間違うてることぐらい分かってるけど、それしか出てこおへんかったから歌っとんねや。

冷静に考えてみ。

「すこし背の高い、あなたの肩にカブトとまる」

もうカブトの曲やん。

比喩でもなんでもなく、それはもう昆虫生命としてのカブトの曲やん。カブトが主人公で、「あなた」が背景になってるやん。背景っていうか、木やん。もう。木としての「あなた」やん。木とみなしてるやん。「あなた」を。

違うのよ。おれも正しい歌詞は覚えちゃねえけど、たしかaikoの「カブトムシ」ってそうじゃないのよ。比喩としてのカブトムシなのよ。aikoサイドが「こんなにもあなたのことが好き。これじゃあ私、あなたという蜜に誘われるカブトムシみたいね」っていう、恋愛における甘美な比喩なのよ。でもおれは正しい歌詞を覚えてないから、シャワー浴びもって鼻歌でテキトーに歌ったわけ。そしたら、思いのほか語感がピッタリで、気持ちよく歌えたから、Twitterにツイートしたのよ。「すこし背の高い、あなたの肩にカブトとまる」ゆうて。

ほいだらGとツルコプのあほが「いいね!」押して。

何がええねん。

すぐ押して。

テキトーに「いいね」すな。

元来、Twitterってあまり好きじゃないけど、唯一気に入ってるところが、こういうとこ。

すなわち、こっちが何の気なしに、なんなら「自分でもよく分かんねえ」と思いながら打ったツイートに対して「いいね」を付けてくるフォロワーのテキトーさに「何がええねん」と、決して本人には届かない心の中ツッコミができることである。

わかるかなぁ。わからなくてもいいけどね。たとえば先日、こういうツイートをしたわけです。

「それやり出したら延々終わらんやんモンドセレクション出品作品。

ジュディ&マリー&ジュディ&マリー&ジュディ」

べつに何の意味もない、ふと思いついたことをツイートしただけの、妙味も面白味もなければ言葉遊びにもなってない、ナンセンスを極めたゴミツイート(人はそれを「ゴミート」と呼べばいいのに)。

でも、ツルコプと、高橋さんのドラムがすごい🍇成人済、っていう不思議な人が「いいね」してんの。

何がええねん。

わけ…わっけのわからん!!!

わけのわからんツイートに対して、わざわざ「いいね」を押そうと思う、その精神構造こそ真にわけがわからん!

でも、けっこう好きなのよねえ~。Twitterひらいて「通知」押す→「ツルコプさんが1件のあなたのポストをいいねしました」書いたある→脊髄反射で「ええことあるかあ」と呟く。かわいい。

いちいち「いいね」を押してくる連中って、わけのわからんピクミンみたいで、妙にかわいい。でもわけわからん。

~うれしいおまけ~

aikoの「アンドロメダ」

の対義語は

決着の「ミステリーサークル」

aiko(あいこ)をジャンケンの「おあいこ」と捉え、その逆として「決着」を提出した、対義語マスターふかづめの美技が冴え渡った秀作。

そんなわけで本日は『サン・セバスチャンへ、ようこそ』です!

…まあ、「ようこそ」って言われてもねえ?

べつにわれわれ観る者がサン・セバスチャンに行くわけじゃないからなぁ。むしろサン・セバスチャンに行った主人公の映画をアジアの片隅という名のド日本から観てるだけなので「ようこそ!」とか言われても「は?」って感じではありますが。

◆きみはウディ・ファレン? それともウディ・ダレン?◆

1965年からほとんど毎年のように新作映画を撮ってきたウディ・アレンも88歳。

2017年にMeToo砲を受けたことで、前作『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』(19年)から丸4年も待たされたウディ・フリークたちの留飲を下げうる出来栄えとは決して言えない『サン・セバスチャンへ、ようこそ』は、しかし制作から4年後の今年にようやく日本公開された通算52作目の監督作という、にわかには信じがたい字の連なりに眩暈をおぼえながら過ごすには丁度よい88分だろう。これ以上長いと、人は嘔吐してしまう。

売れない作家のウォーレス・ショーンが、新進気鋭のフランス人映画監督ルイ・ガレルの広報を担当している妻ジーナ・ガーションにちょらちょらと同行してサン・セバスチャン映画祭に参加し、現地でルイと妻の浮気を疑う一方、自身も心やさしい医師エレナ・アナヤに浮気心を寄せる―という、これまでのウディ作品で約51回繰り返されてきた男女のすったもんだをサイコロジカルに描いたシニカル・コメディ。

画像右側から、主人公のウォーレス・ショーン、妻のジーナ・ガーション、映画監督のルイ・ガレル。

画像右側から、主人公のウォーレス・ショーン、妻のジーナ・ガーション、映画監督のルイ・ガレル。

悲しいお知らせだ。

おれの周りにはウディ・アレンを知らない映画好きがやけに多い。たぶん“ウディ・アレンを知らない”というよりも“ニューヨーク派に触れてこなかった(ゆえにウディ・アレンも知らない)”映画好きが多いんだと思う。

さもありなんと言えば、さもありなん。アメリカ映画が大好きなおれでも、たとえばFランクあたりの大学でアメリカ映画史の講義をしたとして、ニューヨーク派の説明は端折るだろう。“観てる”のと“観てない”のとでは大きく感覚的優位はあれど、必ず押さえねばならない米映画史的トピックではないからだ。つまり“テストに出ない問題”なのである(でも本当はテストに出ない問題ほど一生けんめい勉強するのが映画を観る楽しみなのよ、ということさえ教えない)。

だから、ここでもウディ・アレンについての予習はしない。今さら何を予習することがある? ふざけるな。映画好きというなら最低限『アニー・ホール』(77年) と『マンハッタン』(79年) ぐらいは観てるものとして話を進めるぞ、ジョジョーッ!

これでもずいぶん柔らかいぞ!

というわけで、ハイ。『サン・セバスチャンへ、ようこそ』。

適度に退屈でした。

ちょい待ち!

今言った「適度に退屈でした」は、読者諸君のウディ・アレン度によって意味合いや取り方が大きく変わってくる万華鏡のような言い回しなのです。ウディ映画をほぼまったく見たことがなく「誰?」と小首を傾げる、通称“ウディ・ダレン勢”の方々は今の言葉を額面通り「ああ、退屈だったのね」と受け取るだろうが、ウディ映画のファンを名乗る、通称“ウディ・ファレン勢”には「ああ、いつも通り60点ぐらいの快調作ってことね」と理解してもらえることだろう。

この話は何度もしてて飽き飽きしてるので、続きは「ウディ作品だいたい60点論」を開陳した 『女と男の観覧車』(17年) 評に詳しいが、まあ簡単にいえば“ライフワークのように映画を撮り続けているので傑作は少ないが駄作も少ない安定型の作家”ということだ。

要するに手癖の達人。

◆本物にカラオケさすな◆

ウディ・アレンを知らない観客の目には“ただジジイが妻の不倫を疑ってやきもきしてるだけの退屈な映画”として映るだろうが、ウディ・アレンが好きな者、ならびに映画が好きな者の目には退屈とは無縁の凡作であることを約束しよう。

鑑賞中に想起したのは『ウディ・アレンの影と霧』(91年) 。アレン演じる平凡な男が連続殺人事件に巻き込まれるドタバタサスペンスなのだが、見るべきは筋よりも手法。この映画はロベルト・ヴィーネやフリッツ・ラングらのドイツ表現主義映画や、カフカの実存主義文学へのオマージュだけで形成された二次創作映画なのである。二次創作は二次創作でも最終的には一次創作としての作家性でまとめ上げるタランティーノとは違い、もう明らかに同人。明らかにカラオケ。

だが、カラオケをカラオケと感じさせなかったのは、この『影と霧』を手掛けたのがカルロ・ディ・パルマだったからだ。カルロは、ネオレアリズモ以降の不条理で心身症的なイタリア映画をただ一人で牽引したミケランジェロ・アントニオーニの『赤い砂漠』(64年) と『欲望』(66年) を撮った撮影監督だ。そのカルロを引き抜き、カメラを託したということは『影と霧』がほかならず一次創作であることの反証だということがキミにはわかるか。わからないかもしれないか!?

まあいい。

本作は筋こそ退屈なれど、“妻の浮気を疑うW・ショーンが毎晩うなされる夢”を通してさまざまな映画のオマージュが散りばめられている。

オーソン・ウェルズ『市民ケーン』(41年)

フランソワ・トリュフォー『突然炎のごとく』(62年)

フェデリコ・フェリーニ『8 1/2』(63年)

ジャン=リュック・ゴダール『勝手にしやがれ』(60年)

クロード・ルルーシュ『男と女』(66年)

ルイス・ブニュエル『皆殺しの天使』(62年)

イングマール・ベルイマン『野いちご』(57年)

同監督『仮面/ペルソナ』(66年)

同監督『第七の封印』(57年)

ちょっとした映画史のおさらいか、ってぐらい超絶怒涛のラインナップ。まるで昭和歌謡曲のヒットメドレー。男の子が「ローズバッド」と書かれたソリを持っていたり(『市民ケーン』)、緑道で自転車を漕ぎ散らかしたり(『突然炎のごとく』)、広々とした庭には両親や元恋人や仕事仲間が集ってたり(『8 1/2』)、ベッドの上でシーツを被ったまま会話したり(『勝手にしやがれ』)。

映画好きにはたまらない作品群の名シーンがオマージュという形で再現されるのである。

それも撮影監督がヴィットリオ・ストラーロだ。まさに『影と霧』のカルロ・ディ・パルマ現象。“本物”にカラオケをさせる振舞いね。

“いまさらヴィットリオ・ストラーロの説明など不要だろうが”―とタイピングした手を止め「ストラーロほどの大家でも説明を必要とするような読者って案外多いんだろうな」と慮ることがようやく最近できるようになってきたので一応説明するが、この男はベルナルド・ベルトルッチの『暗殺の森』(70年) やフランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』(79年) を手掛けたカメラマンだ。なんて言うと「あーね。『地獄の黙示録』なら見た!」という読者も多かろうが、「あーね」とか言うな。女子高生かおまえは。ストラーロの真骨頂は『暗殺の森』だ。『地獄の黙示録』などどうでもよろしい。

ちなみに『カフェ・ソサエティ』(16年) 以降はウディ・アレン監督作に4作連続起用されてもいる。近年のウディ作品を観る理由の90%は「ストラーロが撮ってるから」に尽きる。

かのストラーロが―たとえそれがパロディであれ―『市民ケーン』を撮る。『突然炎のごとく』を撮る。『8 1/2』を撮る。『勝手にしやがれ』を撮る。『男と女』を撮る。『皆殺しの天使』を撮る。『第七の封印』を撮る。それだけでお釣りが返ってくる黄金体験。ありあまるご馳走。というか、こんなビビるほど映画がつまらない時代に巨匠ストラーロがウディ作品でこんな“映画史総ざらいパロディ”を撮るなんて。かったるいから未だに観てないが、たぶんこの興奮はデミアン・チャゼルの『バビロン』(22年) の比じゃないぞ(もっとも、わかりやすく興奮できるのは『バビロン』の方なのだろうが)。

ウディ・アレン(右)とヴィットリオ・ストラーロ(左)。

ウディ・アレン(右)とヴィットリオ・ストラーロ(左)。

W・アレン「このショットはフォローパンでええかな」

ストラーロ「あかんよ。フィックスに決まってるやん」

W・アレン「ああフィックス。フィックスか…」

ストラーロ「フィックスやん」

W・アレン「でも、まあそうか…。フィックスか」

ストラーロ「フィックスでええねんて、こんなん」

W・アレン「こんなん?」

ストラーロ「こんなんっていうか、こういうのは」

W・アレン(こんなん…?)

◆そうして全部を捨ててしまえ ~または映画術の積極的欠落~◆

いぶし銀…ともまた違ったキャストの地味さがなんとも言えないよねぇ(MeToo運動での告発を機に売れっ子俳優からはすっかり敬遠されてるのだろう。前作まではティモシー・シャラメやエル・ファニングら今をときめくヤングスターが出演してたのになぁ)。

ウォーレス・ショーンなんて…誰ですか俳優筆頭格やんけ。

『マンハッタン』(79年) や『ラジオ・デイズ』(87年) や『スコルピオンの恋まじない』(01年) に出てたと知って、誰が「ああ、あの役ね!」ってなんねん。ウォーレス・ショーンおよびウォーレス・ショーンの家族だけやろ。

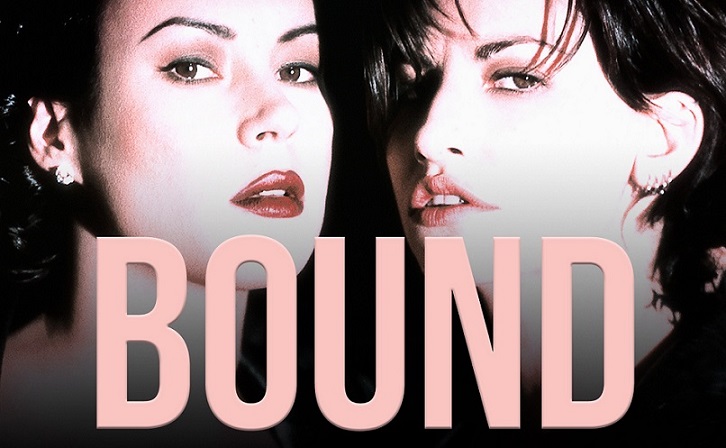

妻役のジーナ・ガーションは久々に見たわぁ。好きです。『ショーガール』(95年) 、『バウンド』(96年) 、『フェイス/オフ』(97年) …。うっひょ~。懐かしの90年代を強かに艶やかに駆け抜けた女優でした。

『バウンド』のジーナ・ガーション(右)。

『バウンド』のジーナ・ガーション(右)。

エレナ・アナヤは『トーク・トゥ・ハー』(02年) や『私が、生きる肌』(11年) などペドロ・アルモドバルの作品で頭角を現したスペインの女優。

好きでした。ややもすればスペインのジュリエット・ビノシュみたいになっていくのかなと思っていた矢先、アメコミ映画の『ワンダーウーマン』(17年) に出て「あ~…」ってなっちゃった(実際それ以降、本作の医師役に抜擢されるまで映画1本しか出てないし)。

アメコミ映画が駄目と言ってるんじゃない。ヨーロッパの役者はアメリカのポップコーンムービーに出てはならん、と言っておるのだ。比喩じゃなく、文字通り“消費される”ぞ。認知度の代償にな。異国の香りが消臭されるってわけ!

『私が、生きる肌』のエレナ・アナヤ(右)。

『私が、生きる肌』のエレナ・アナヤ(右)。

ルイ・ガレルは信用に足る役者だ。

ヌーヴェルヴァーグの遺伝子を受け継いだ最後の世代でもある父フィリップ・ガレルの後期作品『愛の残像』(08年) や『ジェラシー』(13年) などでポスト・ヌーヴェルヴァーグのショットに耐えていた。あとベルナルド・ベルトルッチの準遺作『ドリーマーズ』(03年) でちんちん出してなかったっけ。無論モザイクなし。近年も 『グッバイ・ゴダール!』(17年) でちんちんを出していたと思います。

こんなに男前なのにちんちんを出すなんて、すごいなぁ。

『ジェラシー』のルイ・ガレル(中央)。

『ジェラシー』のルイ・ガレル(中央)。

そして『第七の封印』のオマージュシーンで死神を演じたのがクリストフ・ヴァルツ。これは嬉しいサプライズだ。

おまえら、関心ないかもしらんが、ベルイマンの『第七の封印』はおれの生涯ベスト10に入るほど好きな作品なのです。

好 & き 。

ペストが蔓延する中世ヨーロッパを舞台に、十字軍の遠征から帰還していた騎士(マックス・フォン・シドー!)の前に死神が現れるも、せめて妻の待つ居城に帰るまでのわずかな時を稼ぐため、死神相手に命を賭けたチェスの対決を申し込み、道中、死神とチェスをしながら神との対話や信仰の復活を試みる…という異色のロードムービーでな。

唯一無二のショットの肌理と、無気味なまでの創造力の前に、おそらく「映画」という言葉の意味を己が答えのなかに問い直すことになるのではないか…というほどの、そりゃあもう「傑作」なんて安い言葉に落とし込みたくない、たいへんな映画だ。

本当の『第七の封印』は画像下。画像上は本作のオマージュシーン。

本当の『第七の封印』は画像下。画像上は本作のオマージュシーン。

ウディ・アレンによる映画史オマージュ絵巻たる本作においても、ただひとりベルイマンだけが3本も取り上げられている。他のウディ作品にもベルイマンからの濃い影響は見て取れるが、おれはウディ・アレンが“本気で映画を撮らない理由”はベルイマンにあるのではないかと睨んでる(これは勘であり、ただの試論だが)。

「ぼくの撮りたい映画はぜんぶベルイマンに撮られてしまった」

肥大した自意識はベルイマンに逆らう形で、その手法すら逆行しようと考える。ショットのベルイマンに対してテリングを。寡黙なベルイマンに対して饒舌を。宗教のベルイマンに対して心理学を。

だが、2つだけ逆らえないものがあった。

モノクロ映像への憧憬。

80分台の映画を撮ること。

この2点においては十分な自信をもったウディ・アレンはベルイマンへの接近を試みるが(ことによると本人も気付いてないかもしれないが)、80分台の映画を撮る手腕に関してはウディ・アレンの方が一枚も二枚も上手だ。

ウディ・アレンはショットを跳躍する。

ほとんどのウディ作品は80~90分台にまとまった小品だ。一つひとつのシーンはダラダラ喋ってて面倒臭いのに、不思議と軽くて余韻を残さない。その秘密はジャンプカットにある。

あまり語ってもしょうがないから簡単に説明するが、本来、A→B→C→Dと重ねるべきショットの手続きを、ウディ・アレンはAからいきなりDに繋げてしまう。普通、AからDには繋がらないのよ。映画が要請する映像理論(モンタージュ)に従わねばならないし、それに従うのが映画監督の仕事だからな。

だが“映画作家”は違う。

ウディ作品では、抜くべきアップショットがいとも容易く捨てられ、配置さるべきエスタブリッシング・ショットがそこには無く、映画屋であれば撮っておきたいであろうカットアウェイが何食わぬ顔で素通りされてしまう。

そうして全部を捨ててしまえばAからDに繋げることは可能だ、とする剛腕きわまりない実験映画術という名の“映画術の積極的欠落”。

だからウディ・アレンが好きなんだ。ウディの映画には技癢(自分の技量を見せつけたいというタカビーな心理)がまったくない。それどころか危うげな嗅覚を頼りに、フィルムから映画を奪ってみせることで“気安く見れる通俗映画”を演じのけてしまう。

むしろヒクビー。

道化師の鑑だ。コメディアンが拍手なんぞ受けたら終わりなんだからよ。

そんなわけで、相変わらずの“手抜きの達人”ぶりや“60点の凡才演技”を披露したウディ・アレン最新作。

ここまで来たら、もうあんたが死ぬまで付き合うよ。

(C)2020 Mediaproduccion S.L.U., Gravier Productions, Inc. & Wildside S.r.L.

(C)2020 Mediaproduccion S.L.U., Gravier Productions, Inc. & Wildside S.r.L.