スウィンギング・ロンドンだっつってんのにモロッコ行っちゃう映画。

1968年。マイケル・サーン監督。ジュヌヴィエーヴ・ウエイト、カルヴィン・ロックハート、ドナルド・サザーランド。

ロンドンの王立美術学校に入学、叔母の家に下宿して新生活をスタートさせたジョアンナは、スポーツカーに乗る中年男、ハンサムな教師、自由奔放に生きる黒人娘ら、刺激的な人々と出会いを重ねながらスィンギング・ロンドンを満喫する。無邪気に人生を楽しんでいたジョアンナだが、同級生の妊娠中絶を見舞い、不治の病を隠して人々に善行を施す大金持ちのピーターに出会ったことから、彼女の心には変化が訪れる。ベリルの兄ゴードンとの危険な愛。そして新しい生命を宿したジョアンナは旅立ちを決意する…。(Amazonより)

どうもみんな。お。

珍しくウイスキーを飲みながら書いた評論です。いつもはビールか焼酎を飲みながら文章を書くのだけど、今回は飲み慣れないウイスキーを飲みながらの執筆となったのでちょっとヘンな酔い方をしちゃって…文章からキレが失われてしまいました。

と言って、わたくし、べつにお酒が好きなわけではありませんよ。

ていうかお酒って本来マズいものですからね。

当然、酒好きは「美味しいよ!」なんて言うけれど、それは舌が麻痺してるだけ。慣れてるだけ。主観でモノを言われてもリンダ困っちゃう。どうか生れて初めてお酒を飲んだときの反応を思い出してください。トゥルー。それこそがトゥルー。そもそも動物が飲まないんだから美味しいわけなどないのです。

ではなぜそんな不味いモノを自らの感覚を慣れさせてまで人は飲むのでしょう。愉快な心持ちがするからです。苛烈な現実を忘れられるからです。あと、脳とかふにゃふにゃになる。

ちなみに私が「執筆の際に酒を飲む」というヘミングウェイみたいなことをしているのは、酔っ払った方がいい文章が書けるからであります。

思えば、酒の席でもそうで、酔えば酔うほど慎重になって自己相対化、「私はいま酔っ払っている。調子に乗ると失敗するぞ」という頭が働き、却ってシラフの時よりも集中力が増していい感じになるのである。しかも脳とかふにゃふにゃになっているので、普段なら使わないような修辞法とか単語がぽんぽん出てきていい塩梅。まさに言葉の酔拳。

このように、酔えば酔うほどパフォーマンスが上がるのだから、世の中の人たちも泥酔して働けばいいのにな。「お茶酌み」は「ビール酌み」と化し、商談のお供はテキーラ。最後は先方と「うー、マンボ!」と叫んで互いの健闘を讃え合います。真っ昼間からオフィスでイッキコール、新入社員が急性アルコール中毒で卒倒、セールスマンは電柱に凭れ掛かって嘔吐。各部署にバーテンが一人いる。そしてシャンパンのコルクが社長の顔に当たってばちくそ怒られます。

ここまでしてこその「働き方改革」なんじゃないですか。ちがいますか。

そんなわけで本日は『ジョアンナ』。ヘンな酔い方をしたせいで文章からキレが失われております。お酒なんて飲むんじゃなかったや。

◆放埓ジョアンナ◆

ロンドンにやって来たちょっぴりオツムの弱いジョアンナ。そんな彼女が数々の男を渡り歩いて青春を謳歌するサイケデリック・ガールズムービーである。

長らく幻の映画だった『ジョアンナ』は1993年の渋谷でのリバイバル上映でプチブームを巻き起こし、2011年によ~~~~うやくソフト化されたマイケル・サーンの処女作である。

スウィンギング・ロンドンの熱気を閉じ込めたポップでサイケな映像と、主演女優ジュヌヴィエーヴ・ウエイトのコケティッシュな魅力が横溢したファッション性の高い作品となっているわな。

スウィンギング・ロンドンの影響か、60年代後期~70年代初頭にかけてはその時々のポップカルチャーに女の子を絡めたファッション映画がめったやたらに作られていて、私も随分ハマってあれこれと渉猟したものよ。

そのおもしろさは以前取り上げた『女性上位時代』(67年)のように珍作・怪作・問題作の巣窟という点にあり。たとえば英仏伊合作の『キャンディ』(68年)や英伊合作の『おませなツインキー』(70年)など玉石混合。その多くが合作映画なのでムダに豪華でとことんカオスな無国籍映画になっているのだが、本作は純然たるイギリス映画。混じりっ気なしのスウィンギング・ロンドンがお楽しみ頂けます。

南アフリカ出身の謎多き女優ジュヌヴィエーヴ・ウエイト。

なんといっても愚にもつかない物語とジュヌヴィエーヴ・ウエイトの三文芝居が見もの。

ジュヌヴィエーヴ演じるジョアンナは真実の愛(なんだねそれは)を探すあまり誰とでもベッドインする美大生。同じ学校に通う芸術家かぶれのナルシストと付き合っていると思いきや、既婚の中年親父の愛人も立派に務めている。これぞ愛のマルチタスク。ご苦労なことであります。

そんなジョアンナ、家に帰ってきた中年親父の妻とばったり鉢合わせしても、まるで事態を理解していないかのように「お茶はいかが?」などと言い、一度断られたにも関わらずまたすぐに「お茶飲む?」と言ってしまうようなポンコツ一等賞なのである。

彼女のふわふわした雰囲気と甘ったるい声も相俟って、ひょっとするとマリリン・モンローあたりを風刺したキャラクターなのかもしれない。

そんなジョアンナがバケモノみたいなメイクをしたスキッパー(男の家を泊まり歩く女)とつるみ始めたことで尻軽エンジンはさらに加速、おまけに万引きの奥義まで継承してしまう。

バケモノみたいなお友達。

しかし、余命1年の御曹司との出会いが彼女を変えた。モロッコ旅行に誘われたことでジョアンナの世界は広がり、御曹司の美しい心に感化されてこれまでの放埓な生活態度を見つめ直すのである。その御曹司役にはブレーク前夜のドナルド・サザーランド!

ジョアンナとサザーランドはモロッコでプラトニックな関係を築くが、やがて持病で彼が死んでしまう。哀しみに暮れるジョアンナだったが、なんと翌日には新たな恋人を作っちゃうという裏ぎりを見せる。ケロッとした顔で。さぁ、尻軽エンジン再稼働!

モロッコでの学びは一体何だったのか。

ちなみに、このモロッコ旅行のシーケンスがやけに長くて…恐ろしく退屈です(セット撮影のくせに)。

そもそもスウィンギング・ロンドンの映画だっつってんだからモロッコなんか行くなよ!

当時のロンドンの風俗を見せてこそのスウィンギング・ロンドンなんでしょうが。もっとスウィンギングせえよ!

若き日のドナルド・サザーランド。

ジョアンナの次なる恋人はハンサムな黒人。しかし家に入った泥棒一味を皆殺しにした罪で黒人は追われる身となり、ジョアンナが逃亡先の隠れ家に行って彼と再会を果たす…というよくわからない結末がよくわからないままに美しく描かれてエンドロールを迎えます。

皆さんすでにお気づきだろうが…徹頭徹尾つまらない映画です。

あきれた。

◆映画的無関心にブッ貫かれたテキトー映画◆

まったくもって愚の骨頂である。

当時流行っていたガールズムービーというのはえてして無内容で、主演女優のきらめきと映像の雰囲気を楽しむといったモノが多い。

それに比定して『ジョアンナ』にはロンドン青春譚とも呼ぶべきストーリーラインがあり、男を取っ替え引っ替えするさまをロードムービーに見立ててその時々のジョアンナの心境やその変化も描かれている。最終的には妊娠・結婚にまで至るので、一応「シナリオらしきもの」は存在する作品である。

だが、なまじシナリオらしきものを用意したことで却って退屈な映画になってしまった。

その原因はマイケル・サーンにストーリーテリングの能力がまるっきり無かったこと。ひどいのはシナリオだけではない。ショットはデタラメ、カットは恣意的。まるで「所詮スウィンギング・ロンドンに便乗しただけの映画なんだからこの程度でいいでしょ?」と居直っているかのような。

普段の私ならこういうナメた態度の映画は徹底的に追及するのだが、なぜか本作を手掛けたマイケル・サーンだけは許してしまうのです。

第一、この男に映画を撮る意思があったとは到底思えないのだ。

マイケル・サーンは21歳で歌手になり、27歳で映画監督に転向した気まぐれ一等賞。次作『マイラ -むかしマイラは男だった-』(70年)でハメを外しすぎて業界から干されるという、デタラメを絵に描いたような男なのである。

たとえばデヴィッド・リンチなんかもそうだが「映画を撮る意思のない映画監督」というのはある意味では最強なんである。だって何してもOKなんだもん! おまけに批判が封殺されているという無敵モード。「こんなの映画じゃない!」と批判されても「大いに結構。もとより映画を撮ったつもりはないので」って。暖簾に腕押し、レビュアー殺し。

事程左様に、マジメに映画と向き合ったこっちがバカを見る…みたいな反映画のキワモノ作家たちって結構いるんですよ。リンチ、ホドロフスキー、ヤン・シュヴァンクマイエルなどガチ芸術系の作家に多い。もちろんその本家本元はジャン・コクトー(本職は詩人)。

反面、ブニュエルなんかは意外なぐらい映画にしがみついているし、「史上最低の映画監督」として悪名高いエド・ウッドにしてもそれなりの情熱をもってゴミ映画に取り組んでいた。

その点、マイケル・サーンはわずか2作で映画業界から追放されたわけだが、この男にはそれを甘んじて受け入れてしまうほど映画への執着心がなかった。大論争を巻き起こした問題作『マイラ』でしっかり爪痕は残したからもういいや…とでも言うかのように。

あっけらかんとしている。

この『ジョアンナ』でもサーンの映画的無関心は顕著である。まともな監督なら「もう一回!」といって撮り直すようなミスショットを平気で使っているし、たとえばジュヌヴィエーヴ・ウエイトの髪の乱れも直さないままカメラを回しちゃうわけです。

「もういいでしょ、面倒臭いし…」

大したもんである。

◆ジョアンナ 君は高嶺のバナナさ◆

したがって本作はサーンの悪戯心がぴっぴっと跳ねたヒップな感じをこそ楽しむファッション映画。

『マイラ』と同じくサイケデリックな映像表現がぶち込まれているので、急に画面がモノクロになったり音がミュートされたりするのだが、そうしたサイケ表現を通して少し意味深なサブテキストも織り込まれている。父親や彼氏から暴力を受けるシーンが脈絡もなくフラッシュバックすることから、恐らくジョアンナはただの男好きではなく生きるために男に媚びへつらう悲しき女なのだというバックボーンが垣間見えちゃうんだ。

また、ジョアンナと関係を持った男たちを振り返ってみると、彼女が既婚も未婚も病気も人種も超えて人を愛する女であることが分かる。このヒロインをビッチの一言で片づけるのは容易いが、じつは60年代的ラブ&ピースを体現した平和の女神なのではないか…という気さえしてくるのであります。

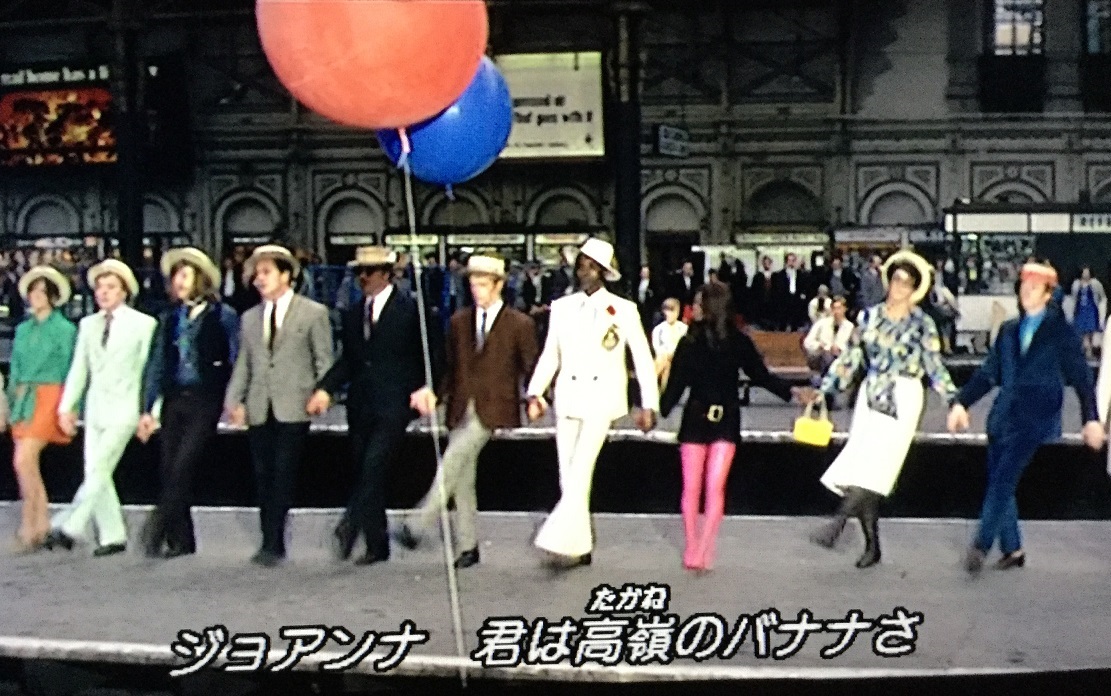

この論考を裏付けるのは映画を締め括るラインダンス・シーン。

劇中に登場したキャラクターたちがパディントン駅のホームに集い、列車に乗って旅立ったジョアンナを見送るようにラインダンスを披露するという賑やかなラストシーンだ。

その躍りとともにファーストシーンでも流れた主題歌「Joanna」がかかる。

ジョアンナ なんてステキな娘

ジョアンナ 君に会うと疲れも吹っ飛ぶよ

君は希望の星 その微笑みはシネマスコープ

ジョアンナ 君は高嶺のバナナさ

すごい。たったこれだけの歌詞なのにパワーワードが2つもあるね。

「その微笑みはシネマスコープ」

「君は高嶺のバナナさ」

気ィ狂っとんのか?

思えば『マイラ』のファーストシーンとラストシーンもミュージカル仕立てになっていて主人公賛歌の曲が流れていた。どちらの作品も馬鹿げた内容だが、このラストシーンを見ると何故かすべて許してしまう。ジョアンナよろしく甘え上手な作品だったというわけか。にくいねっ!

すべて許してしまう…というかすべてがどうでもよくなるラストシーン。