主演はヤカンとさえ言っていける。

1958年。小津安二郎監督。佐分利信、田中絹代、有馬稲子、久我美子、山本富士子。

日本映画界の巨匠・小津安二郎監督の初のカラー作品。友人の娘の縁談には理解を示すが、自分の娘には人が変わったように反対する父親を中心に描いたドラマ作品。(キネマ旬報社データベースより)

あい、ご苦労さん。

今日が皆にとっていい日になることを願いはしないけど思うだけならする。はい思った。もういい?

ていうか私はいま二日酔いです。昨日は夕方から深夜までお酒を飲みまくって、ぺろぺろのぺー、なのである。「もしかして…きみって、ぺろぺろのぺー?」と言われたら「なぜ私がぺろぺろのぺーだと分かったん」と訊き返すぐらい、ぺろぺろのぺー、なのである。

何故いま私は意味のないことをつらつら書き連ねているかと言うと、特に書くことがないからとりあえず意味のないことを書いて時間稼ぎっていうか字数稼ぎをしているわけである。わかってた? それとも騙された? まあ、どっちでもいいけどさ…。

僕はもうひと眠りすることにします。何故ならぺろぺろのぺーだから。

そんなわけで本日は『彼岸花』です。勝手に読んでちょうだい。もしくは読まないという選択肢もアリかもね。各自で判断すること。各自でたくましく生きていくこと。各自が各自の個性を出していくこと。

◆キャリア史上最高の豪華キャスト◆

愚痴から入ります。

『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』や『クレヨンしんちゃん』が楽しめるなら小津安二郎だって楽しめるはずだが、どうも敬遠することが得意な現代人は「見れて黒澤明まで」みたいなボーダーラインの上に小津や溝口を遠慮してしまい、彼らの作品を「シネフィルしか観ない眠い映画」という漫然たるイメージで片づけながら、その一方では「いつか観なければいけないとは思っている」などと頭を掻いてみたりもするのだが、溝口はともかく小津に関しては尻込みするほど高尚な映画でもないのでウダウダ言ってる暇があったらはよ観なはれ、と尻を蹴り上げていかざるを得ない。

どうも小津作品は芸術コンプレックスの巻き添えを食ったとしか思えないほど敬遠されていて、ゴダールやタルコフスキーのような小難しい映画を喜んで観るような映画好きでさえ只のホームドラマを手掛ける小津の前では委縮してしまうという有様なのだ。

そんなわけで、どうにか人に小津を見せるべく八方手を尽くすような努力は『浮草』(59年)を最後に放棄したし、この現代日本で映画評を綴ることが絶望の中から絶望を掬い取ることでしかないという絶望的な状況によって人間不信ならぬ映画好き不信にさえ陥っている私なのだが(だって自称「映画好き」ほど映画を観ないんだもの)、それでも中には「フォードを観ることは用事です」なんてむちゃむちゃな言葉を面倒臭がらずにキャッチしてくれた人が「『わが谷は緑なりき』がむちゃむちゃ好みだった」とフォード鑑賞報告をしてくれたり、あるいは「この世の全ての映画はアメコミ」なんて狂言を嘯いてやまない某ブロガーが「一周回った映画好きになりたい」というパワーワードを万感の思いでツイートして泣く、といった心温まる市民運動を見るにつけ、観ろ観ろと口うるさく言い続けるのも存外悪いことではないのかもしらん、俺はもうちょっと頑張れるかもしれない、と思うに至れり。

そんなわけで本日は『彼岸花』であるよねー。

物語は毎度お馴染み、なかなか嫁にいかない娘を心配する親心を描いたホームドラマである。小津安二郎と聞いて人がイメージするキャリア後期の作品はほぼこのパターンである。

東京の大手企業で常務をつとめる夫・佐分利信とその妻・田中絹代は、婚期を迎えた長女・有馬稲子の良縁に頭を悩ませていた。次女・桑野みゆきはどこ吹く風だ。

そんな折、稲子に恋人・佐田啓二がいたことが発覚し「彼が転勤するから今すぐ結婚したい」などと言い出したことで父が激怒。一言の相談もなしに身勝手ウェディングを挙げようとする稲子ロジックを真っ向から否定、ついでに佐田の人格も全否定した父はすっかり臍を曲げてしまった。

時を同じくして、佐分利の同期仲間である笠智衆が一人娘の久我美子の駆け落ちに頭を悩ませ、家に帰ってくるようそれとなく諭してほしいと佐分利に頼む。

一方、佐分利家と親交のある浪花千栄子は京都の旅館を切り盛りする女将。やはり佐分利と同じ悩みを抱えており、婚期を逸した娘・山本富士子のお見合い相手を血眼になって探していた…。

結婚という人生の岐路に立った三人娘とそれぞれの親の憂心を通して娘を嫁に出す親たちの複雑ハーツをユニークに描いた118分。しっとりした『麦秋』(51年)やグズグズに暗い『東京暮色』(57年)とは一線を画し、じつに華やかで活気に満ちた陽性ホームドラマであるぞ。

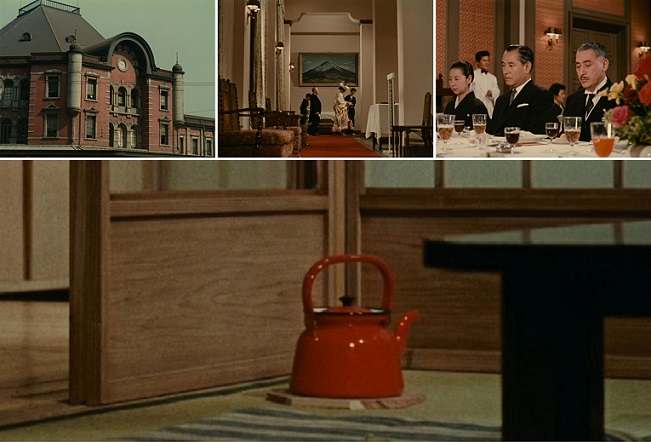

本作はキャリア晩年期に撮られた初のカラー作品だ。総天然色と言った方が雰囲気あるだろうか? いや、ないね!

カラー初作品ということで小津もずいぶん浮かれており、キャリア史上最高の豪華キャストでお贈りする贅沢きわまりない一品。とりわけ田中絹代(伝説ポケモン)、有馬稲子(準伝説ポケモン)、久我美子(同じく準伝)、山本富士子(準伝)のラインが強烈である。

この時代の女優が小津作品に出ることは「大女優」になるための通過儀礼だった。過去、小津作品に起用された女優陣は、レジェンドの原節子をはじめ、山田五十鈴、八雲恵美子、高峰秀子、木暮実千代、月丘夢路、淡島千景、岸惠子、水戸光子、三宅邦子、京マチ子、新珠三千代、若尾文子、岡田茉莉子、岩下志麻など錚々たる顔ぶれだが、これほどのハイクラスの女優を1本の作品に出せるのはよくて3人が限度。だのに『彼岸花』は大盤振る舞いの4人ときた!

しかも内一人は大映から借りてきた山本富士子。小津は松竹の映画作家だが、この『彼岸花』で山本を借りた義理を果たすべく翌年の『浮草』(59年)は大映で撮っている。

第1回ミス日本のグランプリ、山本富士子(右)。オロナインおばさん・浪花千栄子(左)とは親子役。

第1回ミス日本のグランプリ、山本富士子(右)。オロナインおばさん・浪花千栄子(左)とは親子役。

◆ぷりぷりパパン◆

『彼岸花』を評するなら、なんといっても赤い話をせにゃならぬ。

「独立」と「あきらめ」を花言葉に持つ彼岸花は、さまざまのモチーフを依代にその鮮烈な赤味をフィルムの端々に刻みつけながら、実家から独立せんとする娘とそれを諦める父の心情を表象する。

映画が始まれば、クレジットタイトルに程よく赤を塗したあと、ファーストショットでは東京駅の赤茶けた煉瓦を映し、結婚式場の絨毯、壁色、新婦の着物と、ことごとく赤で染め上げていく。本作で小津が選んだ「アグフア」というカラーフィルムは赤の発色に長けており、劇中では至るところに赤が配色されているが、とりわけ目を引くのは佐分利邸の居間に置かれたヤカンだ。

小津映画では、湯呑、花瓶、煙突といったオブジェクトが構図の均衡や物語上のコンテクストを示すうえで配置学的に登場する。つまり無造作に置かれたかに見える食器一枚に至るまで“その場所に置かれねばならない意味”があるわけだが、『彼岸花』における赤いヤカンはその赤さ自体を存在理由に自律をゆるされた唯一のモチーフなのだ。

うーん、もっとわかりよく言った方がいいね。

いわば本作の主演はヤカンとさえ言っていける。

オブジェクトの映画的活用を探求するあまり、とうとうヤカン主演で映画を撮ってのけた男・小津安二郎。ひとまずそう思って頂ければ、こじらせたシネフィルからは「たいへん興味深い言説をあなたは唱えました」と感心され、それ以外の人からは「何言ってんだこのバカは」と思ってもらえることだろう。

赤く染まった画面。そして主演のヤカン(佐分利家の人たちに持たれて部屋のあちこちを移動します)。

初っ端からエンジンを掛けすぎてしまいました。

とにかくこのファーストシーンは、親友の娘の結婚式に出席した佐分利がクドクドとスピーチする長回しを楽しんでおけばよい。

「承りますところ、新郎新婦はかねてから熱烈な相思相愛の仲で、わたくしなども時おり新婦・伴子ちゃんからその報告と申しましょうか、あるいはオノロケと言いますか(会場大ウケ。何がおもろいねん)、その都度ホットニュウスを聞かされて、年甲斐もなくわたくし自身の空しく過ぎ去りました青春の日を思い浮かべ、ただ感慨に堪えなかったのであります。わたくしの結婚などと申しますのは、まことに無味乾燥な、ひどく殺風景なものでありまして、ここに家内もおりますが、恋愛などという美しいものには全然縁がございませんで、ひたすら親たちの取り決めに従いましたような次第で、その点、本日の新郎新婦はまことにお幸せな、恵まれた方々で、大いに羨望の念を禁じ得ないものがあるのであります。どうか今後とも幾久しく一層努力されて、いや…、もうこの上ご努力のほどには及びますまいが(会場大ウケ。何がおもろいねん)、ますます仲睦まじく、逐次ホットニュウスを発表されて、末永くわれわれの模範となり、羨望の的となられることをひとえに切望してやみません」

ワンセンテンスなが。俺か?

普段の小津調といえば「そうかい」、「そうよ」、「そうかね。そんなもんかね」、「そうよ。きっとそうよ」と短い言葉をぽんぽん掛け合ってこそだが、ばかに長いセンテンスでつまらない言葉を編み続ける佐分利は、まるでギターが弾けないのにギターソロを任された奴みたいな寄る辺なさで綱渡りのスピーチをやり遂げるのであった。

ちなみにこのスピーチからは、佐分利が恋愛結婚を快く思っていることが窺えるが、のちに恋愛結婚を望む稲子を猛反対するという矛盾した態度によって親心的としか言いようのない分裂症を引き起こすことになる。

現にファーストシーンでは「誰かいいボーイフレンドでもあればね」などと呟いて稲子を嫁に出す気満々だったのに、いざそれが本当になると「彼氏がいたなんて聞いてない。話が急すぎる」とか「事前説明会みたいなものがあってもいい」なんてわけのわからない繰り言を並べ、果ては「もう勝手にしろ。俺はいっさい責任を負わないからね。結婚式にも出席してやらないのだからね!」なんつって拗ねちゃうンである。

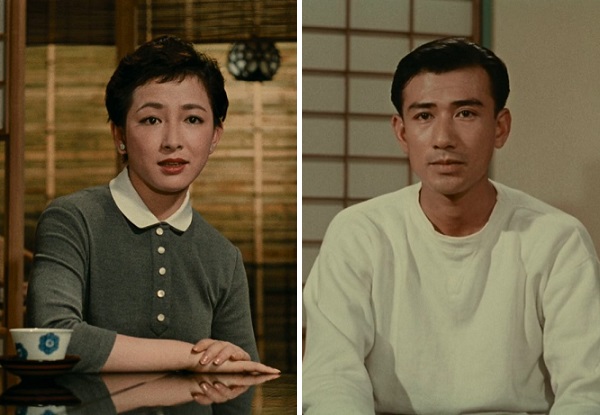

ぷりぷりする父親・佐分利信(さぶり しん)。

しかし稲子の恋人・佐田啓二は明朗快活なる好青年だった。家出してきた稲子を夜遅く佐分利邸に送り届けた際にはじめて挨拶した絹代ママンはその礼儀正しさを高く評価、「あの人だったら心配ありませんよ」と夫に推すが、いかんせん佐分利はぷりぷり。「一目見ただけで人柄がわかるかっ」とそれはそれで尤もなことを叫ぶのであった。

その後、周囲からも「稲子ちゃんの恋人、なかなか好い青年じゃない。何が気に入らないの?」と言われるが、佐分利のぷりぷりは収まるところを知らない。

とはいえ、べつにこのオヤジは佐田のことが気に入らないわけではない。娘の結婚のことで気を揉んであれこれと縁談の準備もしていたのに、そんな親の気苦労も知らずに黙って恋人を作ったうえ急に結婚するなんて言い出した、そんな稲子の身勝手さが気に入らんのじゃあ!

有馬稲子と佐田啓二(佐田は中井貴一のリアルパパン)。

そんな佐分利が友だちの娘・久我美子や山本富士子の相談に乗るうち、この二人も稲子と同じく身勝手な親に縛られた婚期ズレ込み女だと知る。

バンドマンと交際している美子は、笠パパンから「3Bはやめなさい。バンドマン、バーテンダー、美容師はすぐ浮気するのだからね」と反対される。「バンドマンと言っても彼はピアノ弾きだからPよ!」と美子が反論しても「PはBのなりかけ」などとわけのわからぬ筆記理論を振りかざして強硬論破する。

美子「父は自分の考えだけが正しいと思ってるんです!」

黒澤の『白痴』(51年)を始め、成瀬『あにいもうと』(53年)、木下『女の園』(54年)、溝口『噂の女』(54年)、小津『お早よう』(59年)などで知られる久我美子は公家・華族の中でも指折りの名家といわれる久我家出身の女優。ともすると涼しげな美貌が必要以上にツンケンした印象を与え、本作で演じた跳ねっ返り娘は笠パパンをいささか不憫なキャラクターに見せてしまう(笠智衆が温和そのものの俳優でもあるため)。

久我美子(くが よしこ)。

一方、京娘の富士子も、誰とでもすぐ見合いをさせようとする浪花ママンのお節介に困り果てていた。しかし浪花ママン、本心では娘を手放したくないという二律背反した思いもあり、まるで積木遊びに興じるキッズのごとく自分で縁談を持ち上げては自分で潰す…を繰り返している(そうしてる内は娘を手元に置いておけるからだ)。したがって自由恋愛には反対のスッターンス。

富士子「お母ちゃん、うちの言うこと何にも聞いてくりゃしまへんねん…」

山本富士子は『日本橋』(56年)、『黒い十人の女』(61年)、『私は二歳』(62年)などで「昭和キネマ特集」でもさんざん扱ったが、京マチ子、若尾文子とともに大映の看板女優を務めた大スターであり、1963年には大映側の契約不履行により社長と揉めて銀幕を去った一人レジスタンスでもある。

本作では富士子ちゃんの武器である京言葉を存分に堪能できたのでとてもよかったと思った!

山本富士子。いま「富士山 本子」というアナグラムを発見したので取り急ぎ報告しておく。

そんな美子と富士子が自分の親に対して吐いた愚痴は、佐分利の心をドキリとさせるわけである。よその家の親子関係を通して我が娘の気持ちを知っていくわけだねえ。彼女たちは親がお膳立てした縁談ではなく自分自身の意思と責任で幸せを選びたいと切望しているのだ。

それでも分からず屋の佐分利は「結婚はおまえたち二人だけの問題じゃないだろう」を決め台詞のように多用して稲子を責めるが、ここで真打ち登場、田中絹代の出番である。これまでは慎ましく微笑んで夫を立てていたが、いよいよ佐分利の頑固さがクレイジーの粋に突入し始めると決まって最後は妻が収拾をつけるのだ。

「あなたが結婚式に出ないなら私も出ません」と言った絹代ママンを「あいつの結婚に賛成しておいて、それは無責任じゃないか」と責めた佐分利は、「だったらお父さんだって…」と言い返した瞬間に口をつぐみ「ううん、もういいの」と笑って居間から立ち去ろうとした絹代に「おい、なんだ? 言ってみろ。おいっ!」と怒鳴りつける。

途端、手に持っていた佐分利のコートを床に落とした絹代ママン。フルショットからでも顔つきが豹変したことがありありと分かるほど居間の空気を一瞬で凍りつかせ、佐分利がくつろぐ卓袱台の前に戻ってきて腰を下ろした。

「お父さんって方はね、何でも自分の思うようにならないとお気に入らないのよ」

「何がだ!」

「そうじゃありませんか。いつだってそうよ」

「何がだ!」

「今度の稲子のことだって、仰ること矛盾だらけじゃないの。稲子にボーイフレンドでもありゃ心配しないって、いつかも稲子にそう仰ったじゃないの。それが本当になったら今度は不賛成だなんて。ご自分でおかしいとお思いにならない!?」

「ぐっ…思わないね。それが親としての愛情なんだ。それをおまえは矛盾だと言うのか?」

「そうよ。矛盾よ。もし愛情だったら『俺には責任がない』なんて仰れないはずよ。矛盾してるじゃありませんか!」

「…………」

ハイ論破。

ハイ母は強し母は強し。

田中絹代(最終兵器)。

やはりこの物語の支点はファーストシーンの佐分利のスピーチ(一人語り)にある。

独特の切り返しショットによって重ねられるバドミントンのごとき対話をこそ特徴とする小津映画において、いかにパパンが封建的な価値観を信奉しているかという「思い込みの強さ」が約2分間もの一人語りをさせた『彼岸花』は、その価値観を解きほぐすかのように佐分利がさまざまな女たちと対話を重ねていく地獄巡りならぬ対話巡りを通じて世代的対立を解消していく物語なのだ。

では本作が演劇のごとき会話劇に終始するのかと言えばノン。小津の映画術はここからが面白いんである…。

◆赤の黙契◆

このあと物語は、稲子の結婚を渋々認めながらもまだぷりぷりしている佐分利が二人が新居を構えた広島に向かうところでようやく終わるのだが、ここには脚本と映像が二段構えの妙技を披露している。

まずは脚本術だが、映画中盤、京都から出てきた富士子が思いつめた顔で佐分利に悩み事を打ち明ける。心に決めた人があるのに浪花ママンから猛反対されると言うのだ。おやおや、まるで佐分利と稲子の結婚騒動と同じシチュエーションだね。

富士子「ねえ、おじさま。そんなお母ちゃんの言うこと、聞かんかてよろしおしますやろ?」

佐分利「そりゃそうだ。結婚おしよ。お母ちゃんなんかの言うこと聞くことないよ」

途端、にやり笑った富士子、おもむろに席を立って電話を掛けに行こうとし、「今の話、みんな嘘どすのや。トリックどすのや。稲子さんの結婚、おじさまはオーケーやと知らせてあげますのや!」と種明かし。同情心から発せられた佐分利の返事を言質に稲子の結婚を承諾させてしまうのであった。なるほどなぁ、よう考えられたあるわー。

悪戯天使のような笑みで佐分利を罠に掛けたトリッカー富士子。彼女が一芝居打ってまで稲子を助けたのにはワケがあった。映画前半、同じ境遇の二人は、親に結婚を邪魔されたときは助け合おうという結婚同盟を結んでいたのである。その何気ない伏線が「言質取り」という巧みなトリックで回収される脚本術には舌を巻くばかりだ。

やってくれるぜ、トリッカー富士子。

佐分利をトリックに掛けた富士子。

次に映像の妙味について。

トリッカー富士子の陥穽にハマったうえ、絹代ママンにも完全論破されたことで、いよいよ結婚を認めざるを得なくなった佐分利は、仏頂面を浮かべながらも結婚式に出席する意思を見せ、それを知った稲子はこれまで父に迷惑をかけたことを悔やんで挙式前夜に号泣する。

はい、ココ。もちろん作り手としては「さぁメロドラマの準備は整った」てな具合である。あとは順当に結婚式のシーンを撮り、そこで佐分利にファーストシーンとまったく同じ構図でそれっぽいスピーチでもさせれば号泣必死かつ円環構造にもキレイに収まる“よくできた映画”に仕上がるわけだが、当然といえば当然というべきか…そんなお行儀のいい教科書に従うほど小津はタイクツな作家ではない。

なんと結婚式のシーンを丸ごと省略してしまうのだ。

「なんと」と言って協調したのは小津を見ない読者に事の異常性を正しく認識してもらいたいが為であって、普段の小津映画にあってはこの程度のことは当たり前のように行われているわけだが、通常の劇映画がいちばん力を入れて撮るであろう“クライマックス”が小津映画には存在しないのである。稲子が挙式前夜に号泣した次のカットでは、カメラはまるで何事もなかったかのように挙式を終えた佐分利が笠ら同期仲間と旅館で酒を酌み交わす様子を捉え始めるのだ。

この映画は、父が大事に育ててきた娘を“嫁に出す心理”と“嫁に出したあとの心理”を見つめるので、その結節点となる結婚式自体はこれといって何の意味も持たないのである。結婚式のシーンを撮るぐらいならそれを終えたあとのシーンを撮った方がよほど経済的なのだろう。

とはいえ商業映画において観客が最も見たがるモノは結婚式。そこをばっさり省略してしまえるあたりも小津が映画の脱構築者たる所以なんである。

結婚式前日の場面(次のシーンでは既に結婚式は終わっている)。

結婚式前日の場面(次のシーンでは既に結婚式は終わっている)。

お喋りおばさんの浪花ママンが随所で見せる「京都人の厭らしさ」や、佐分利家の次女・桑野みゆきが「イマジナリー・ラインを超えて振り向く」仕草など、まだまだ論ずべきトピックは幾らもあるが、紙幅を考慮して最後にひとつだけ俎上に載せるとすれば独りでに動くオブジェクトであろう。

小津マニアの間ではわりに有名な“永遠の謎”なのだが、映画冒頭、居間で佐分利の帰りを待つ絹代ママンがガラガラという音を聞いて玄関まで出迎えて再び居間に戻ってくるとテーブルの上の食器と生け花の位置が少し変わってる…という不可思議な演出。

最初に断っておくが、これは私にも分からない“永遠の謎”なので、本稿にそれを究明しうるような鋭利な批評はない。

まずは画像を見てもらった方がいいだろう。

ショットA

ショットB

ショットC

このAとCのショットは同一のシーン(時間軸)で繋げられており、その間、誰ひとりとしてテーブルの上の物には触れてないにも関わらず、よく見ると湯呑や生け花の位置が変わっている(画面手前の赤いテーブルも微かに移動している)。

より分かりよくした画像がこちら(親切ゥ!)↓

間違い探し。

このあまりに意味深な演出は、デヴィッド・ボードウェルやエドワード・ブラニガンほか多数の著名な映画史家が研究を重ねてきたが、今なお「どういう算段のもとに小津はこのような演出を施したのか」ということは解明されていない(ちなみに日本で出版されている小津の研究書はメジャーなものだけでも70冊以上に及ぶ)。

私の試論が睨んだのは、やはりヤカンなのよねえ。

ショットA、B、Cの全てにそれとなく映っている赤いヤカンは、やはり赤に塗りたくられた『彼岸花』を「彼岸花」たらしめる主演俳優であり、またテーブルのオブジェクトも赤のイメージにぴたりと収まっている(花、テーブル、包みの模様)。

すると、ショットAで畳の上に置かれていたヤカンは、ショットBで「おかえんなさい!」と言った次女・桑野みゆきによってショットCでサッと回収され台所に持ち運ばれてしまう。このシーンで「静物」が動いた瞬間はショットCのヤカンだけ。だからヤカンと赤の黙契を結んだテーブルも、ショットA~Cの間で心霊現象のごとく独りでに配置を変えてみせたのである。

今はたまたまこのような試論に辿り着いたが、10年も経てばまた違う論に辿り着くのがオズの魔法。

私は、この魔法から覚めやらぬ限り、現代映画を観ることのあまりに悠長な身振りに焦燥感を覚えてしまう。なるほど、近ごろの映画も愉しいが、たまには小津を観返し、この謎に取り組まねばなるまい。小津のフィルムは“映画の今”を見つめようとするわれわれを過去へといざなう甘き香りを放っている。

つまるところ私は、ヘラヘラしながら現代映画を観てしまえるほど戦後日本映画の底知れぬ相貌をまともに直視できていないのだわ。

「おまえは小津を何パーセント理解しているのか?」

これだけは胸を張って言える。

0パーセントだよ!

おもしろい構図です。横のベンチ、縦の夫婦…。だが小津はこれだけじゃない。