小津は小津を裏切る。されど小津は小津である。

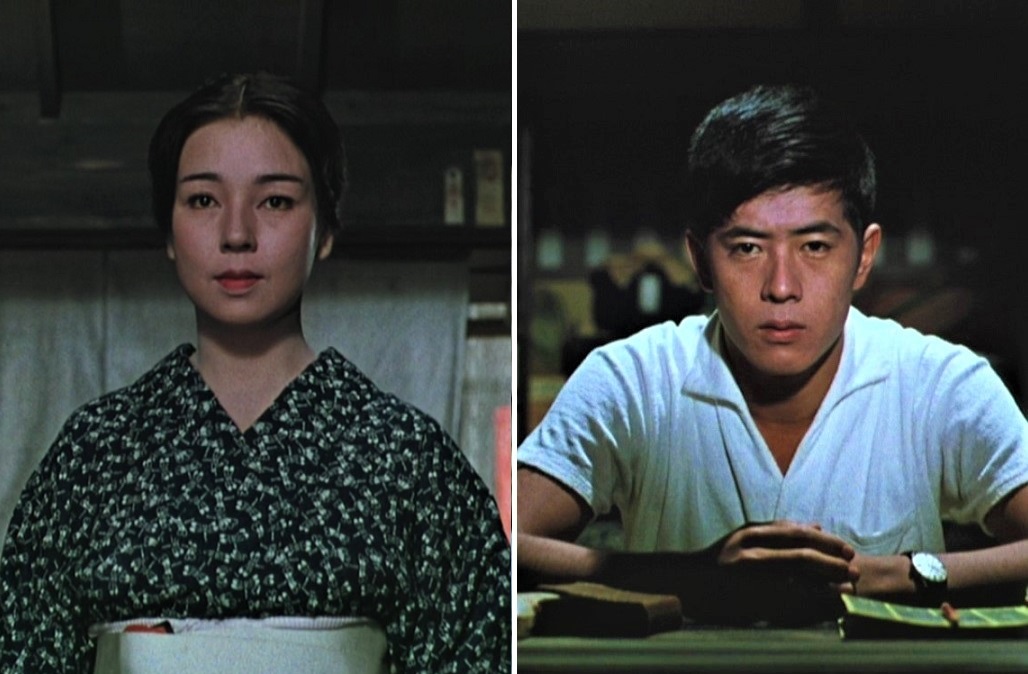

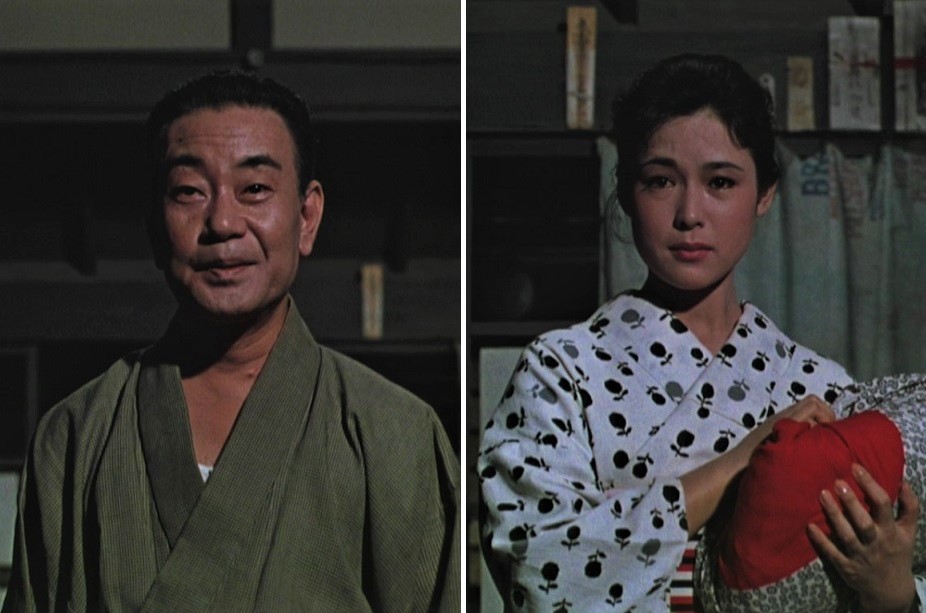

1959年。小津安二郎監督。中村鴈治郎(2代目)、京マチ子、若尾文子。

旅役者の一座の座長・駒十郎が、むかし自分の子を産ませた女・お芳の住む町へ興行に出かける。現在の彼の女である一座の女優・すみ子はそれに嫉妬し、一座の若い女優に座長の息子・清を誘惑させた。二人の仲を知ったお芳は、駒十郎が父親であることを清に告げるが…。(Amazonより)

おはようございます。昭和キネマ特集もいよいよ最終回です。お待たせ。

この特集をしているあいだはPV数が日々緩やかに下降していたのだけど、6日前に「あと3回で終わります」と予告してからは右肩上がりで急上昇しだしたのね。

特集が終わるのを心待ちにしてやがったクラスタがいる。

奴らめ! そろそろ特集が終わると知った途端にツバメみたいに戻ってきやがって。

巣、焼いたろか!

あ。でも…考えようによっては「巣を焼く」というのは「このブログを焼き払う」ことになっちゃうのか。ほな、あかんわ。

そんなわけで昭和キネマ特集の最終回(31本目!)は『浮草』です。

本当はキリよく全30回で終わらせるつもりだったのになぁ。ある映画を観たせいで計画がオジャンだなぁ。憤懣やるかたなし。

あと明日からしばらく休みます。ちょっとは休ませろ。疲労困憊なんじゃ!

◆松竹の小津が大映で撮ったアウェイ作◆

昭和キネマ特集のトリを飾るのは小津安二郎である。

この一ヶ月半、私はAmazonプライムの「シネマコレクション by KADOKAWA」という謎めいたチャンネルで大映作品ばかりを観続けてきた(71年に倒産した大映は角川に吸収合併されました)。なぜ松竹の小津がこのチャンネルで観れるのかと言えば、今回の『浮草』が大映作品だからである。当たり前だろうが!

というのも本作、小津が前年に撮った『彼岸花』(58年。もちろん松竹映画です)で大映スターの山本富士子を借りた見返りとして大映で撮ることが予め決まっていた作品なのである。

ゆえに従来の小津作品とはガラリと様相を変えた異色作だ。ミスター松竹こと小津安二郎が大映という完全アウェイの中に放り込まれ、その身体に染みついた松竹的風土を自ら大映ナイズするあたりにこそ本作のおもしろさがあるのであるのであるのである!

つ、ついて来てる…?

~ここが違うよ『浮草』は! 其の壱~

何といっても大映スター揃い踏み!

またか。有難みがねえわ。

主演の中村鴈治郎(二代目)を筆頭に、京マチ子、若尾文子(キャワオ)、川口浩(探検隊)、野添ひとみ、潮万太郎など、お馴染みの顔ぶれが元気いっぱいに登場します。小津の常連俳優といえば、わずかに笠智衆と杉村春子を残すばかりで、あとは大映勢で固められたフレッシュな布陣。

わけても京マチ子と探検隊が見違えるようによく撮られている。

小津が撮るとまるで別人のようだ。よそ様のスターだから気を配ったのか、京マチ子はキャリア屈指の艶やかさ、探検隊は抜群のプロポーションにおさまっております。

いよっ、ご両人。水も滴るイイ男女。

得した二人。綺麗に撮ってもらってよかったね。

~ここが違うよ『浮草』は! 其の弐~

ホームドラマではない。

小津といえばホームドラマをこよなく愛するホームおじさんであるが、『浮草』に出てくるのは血縁関係なき旅役者の一座だ。他人も他人。

映画は、一座を乗せた船が志摩半島の小さな港町に着くシーンに始まる。座長の中村鴈治郎は日々の興行をこなす傍ら、かつて自分の子を産ませた内縁の妻・杉村春子の家に入り浸るようになり、探検隊演じる実の息子に伯父と偽って親子水入らずの一時を過ごす。すると、これに嫉妬した座長の現パートナー・マチ子は愛弟子のキャワオを使って探検隊をたぶらかした。

これが原因で鴈治郎とマチ子は大喧嘩するわ、キャワオと探検隊は駆け落ちするわのてんてこ舞い。おまけに雨が続いて客足は伸びず、楽屋泥棒に貯金を根こそぎイかれて一座解散!

踏んだり蹴ったりな話である。

背中だけ映ってるジジイが笠智衆です。

~ここが違うよ『浮草』は! 其の参~

元気闊達。

上記の大筋から想像できるように、きわめて騒々しい作品である。情緒豊かな小津作品、そのワビサビの趣はほとんど無きに等しく、外向的な運動力学によってドタバタ、ガヤガヤと盛る人間模様はどこかフェリーニを思わせるほどに狂騒的だ。

したがって『東京物語』(53年)を観て、そのしっとりとした小津タッチに苦手意識を持った人民は『浮草』を観れば少しく小津への見方が変わるかもしれませんぞ。

ことに松竹スターは知性と伝統に裏打ちされた静謐な雰囲気をまとっており、対する大映スターは流行的、かつ欧米趣味を摂取したアプレのプレプレが多い。

理髪店の娘を演じた野添ひとみなど(小津はよほど使いづらかったのだろう)ほとんど出番がないにも関わらずロケット花火のごときハデな印象を残している。この無節操なまでの華やかさが大映スターなのだ。

実生活では探検隊の妻! 野添ひとみ。

◆日本映画史に残る「雨中の罵り合い」◆

この第2章では『浮草』の魅力を半ダラケ(半分ダラけた姿勢)で語り、最後の第3章では作家主義の観点から小津の演出論について書き殴っていきたい。

本作は旅情あふれる夏の映画である。観るなら今しかない。

芝居小屋に着いた一座は夜の本番まで皆好き好きに行動する。鴈治郎は内縁の妻・杉村春子の家を十数年ぶりに訪ねて探検隊との再会に大喜び。座敷にこもりっきりのキャワオはぷすぷす笑いながらティーン雑誌をめくり、マチ子は昼風呂に浸かって汗を流す。潮万太郎ら三文役者たちはビラ配りついでに地元の女をナンパした。

稽古とかしなくていいのだろうか。

時間を空費する一座をよそに、やがて夜の帳が下りた。芝居小屋には地元民がぽちぽち集まり、いざ開演。

まず最初にマチ子がしょうもない剣劇を披露した。「えいっ、えいっ」と言いながら宙に向かって刀を振り回すといった代物だ。それでもこの港町はよほど娯楽が少ないのか、暇な奴らしかいないのか、客にはそこそこウケた。

マチ子による剣劇。つまんね。

それが終わると今度は坊主頭のチビを連れたキャワオが出てきて、ばかに緩慢な踊りを披露した。かわいすぎた。ひらひら踊るキャワオの横で、舞台上に投げられたおひねりを地獄の餓鬼みたいに拾い集める坊主がさもしかった。

これを以てプログラム終了である。

あ、終わり?

まだつまんねえ剣劇とさもしい創作ダンスしか見せてもらってないんだけど…。これで金取るの?

ていうか座長出てこおへんのかい。何しとんねん。

こんな体たらくなので、日に日に客足は遠のいていく。悲しいかな、芸のレパートリーが少なすぎるため、初めこそおひねりを投げていた客も毎晩同じものを見せられるうちに飽き始め、おまけに連日続く大雨も相まって一週間もすれば惨憺たる閑散ぶり、よほど暇を持て余したシニア層がまばらに客席を埋めるといった有様なのだ(しかも公演中に居眠りをしている)。

キャワオと坊主のスペシャルユニットによるひらひら踊り(ややウケ)。

そんなわけで連日赤字。役者たちは「ここは金にならない。一日も早く発ってよそへ行くべきザッツオール」と思っていたが、息子ラブの親方・鴈治郎が杉村の家に居着いてしまっているので埒があかない。しょうがないのでナンパに精を出した。

誰よりも腹を立てていたのは鴈治郎に惚れて一座に入ったマチ子だった。杉村の家にしょっちゅう出入りしては探検隊にデレデレの親方に怒り心頭の彼女は、ついに雨が降りしきるなか親方のいる杉村宅に押しかけ、鴈治郎が伯父ではなく実のパパンだということを探検隊にぶちまけようとした。

途端、マチ子の首根っこを捕まえて表に引きずり出した鴈治郎は「ええ加減にさらせ!」と一喝、しかしマチ子も黙ってはいない。

鴈治郎「おのれなんぞの出しゃばる幕かい! すっこんどれ!」

マチ子「ハッ、偉そうに。言うことだけは立派やな!」

鴈治郎「なにィ~。このアマ!」

マチ子「ようもそんな口が利けるな。そんなことウチに言えた義理か? ウチがおらんかったらどないなっとる思とんのや!」

鴈治郎「なにィ~。何ぬかす。一人前になったんは誰のお陰や、誰の!」

マチ子「知るかいな。あんまナメた真似せんとき! ウチをなんや思とんねや!」

鴈治郎「なにィ~。ワイの息子はな、お前らみたいなもんとはな、人種が違うんじゃ、人種が! よう覚えとけ、だァほ!」

不毛。

土砂降りの往来を挟んだ軒下で中村鴈治郎と京マチ子が罵倒し合う。

この約3分間にも及ぶ「雨中の罵り合い」は鳥肌が立つほどに凄絶であった(セリフは不毛だが)。

決して怒声など響かない従来の小津作品にあって、これほど激しい「衝突」が描かれたのは後にも先にもこの一度きり。中村鴈治郎の裂帛の怒気と、それに張りあう京マチ子の刺すような視線。両者を交互に切り返すカメラは、まるでボクシング世界戦のレフェリーのようである。

また、このシーンは、撮影・宮川一夫のアイデアで雨を降らせましょうということになったらしい。

二人の気持ちが決定的に断絶したことを「道の隔たり」によって表現し、かつ大雨の暴力性・悲劇性が修復不能なまでの二人の不和を通告する。

古巣の松竹では決して撮り得なかった、きわめて大映的なダイナミズムが迸った名シーンだ。

伝説の名シーン。膨れっ面のマチ子が超かわいいわけですが、何より雨の降らせ方(もちろん画像なんかでは伝わらない)。赤い傘の色合わせも含めて日本映画史に残る名ショットだと思います。

さて。親方とバチバチにやり合ったマチ子はとっておきの復讐を思いつく。自身の手駒であるキャワオに、鴈治郎が命よりも大事にしている息子・探検隊を誘惑させたのだ。探検隊は郵便局でアルンバイトをしながら大学の学資を貯めている将来有望な好青年。対してキャワオは旅役者(水商売よりもやくざな商売)。身分違いの二人がデキれば探検隊の前途はブッ潰れ! 鴈治郎を不幸のどん底に叩き落とせる…という寸法である。とんだメギツネだよ!

マチ子はキャワオに誘惑作戦を打ち明けて金で雇おうとするが、キャワオは自己評価低め系女子なので「そやかて、ウチにそんなことできるかなぁ…?」と二の足を踏む。これに焦ったマチ子、どうにかキャワオに自信をつけさせねばと思い、こんなことを口にした。

「あんたがニッコリして白い歯ぁ見せたらエビでもタコでもみんな岸に寄ってくるわ!」

キャワオの笑顔はエビやタコを召喚するらしい。

上げてるのか落としてるのかよくわからない誉め言葉である。しかしこの一言は効果覿面、ぷすぷす笑ったキャワオは「しくじっても知らんよ?」と言ってこのミッションを引き受けた。

そしてミッションタイム。ここは本作屈指の萌えシーンである。

探検隊が働いている郵便局を訪れたキャワオは「電報用紙ちょうだい」と言い、探検隊から借りた鉛筆で「ソコマデ来テ下サイ」と書いた紙を渡す。「宛名は?」と探検隊が訊ねると、ニッコリ笑って白い歯を見せたキャワオ…

「あんたや…♡」

そう言って借りた鉛筆を指で転がし、風の子のように去っていった…。

エビやタコ集まるぅぅぅぅぅぅぅぅ。

ズキューンとした探検隊が慌ててキャワオの後を追うと、彼女は郵便局から少し離れたところに突っ立ってキャワキャワしていた。探検隊が駆け寄ると、再びニッコリ笑って白い歯を見せたキャワオ…

「今晩、芝居がハネてから小屋の表まで来て。待ってるわ…」

そう言って風の子のように去っていった…。

生きとし生けるものがキャワオの笑顔に集まっていくぅぅぅぅぅぅぅぅ。

エビやタコを随意に召喚できるキャワオ・スマイル。

そして…

エンダァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

嫌あああああああああああああああああ

これをきっかけに逢引きを重ねるようになった二人はマチ子の思惑通りに両想いとなり、それを知った鴈治郎は「なにィ~」と激憤。「やっちまったなぁ!」とも言う。

キャワオを呼び出した鴈治郎は「誰の差し金や!」と怒鳴って彼女の腕をホールドした。『青空娘』(57年)ではキャワオロックという関節技で数々の強敵を破ってきたキャワオも、親方の鴈治ロックの前では赤子同然。「あん、痛い。マチ子姐さんに言われましたぁ…」とあっさり白状してしまい、続いてマチ子を呼び出した鴈治郎は「あほ! あほ!」と叫んでマチ子をシバき回した挙句に破門。

このあと楽屋泥棒が入って一座は経営破綻、解散に追い込まれ、キャワオと駆け落ちした探検隊がのこのこ帰ってきて鴈治郎が実のパパンだと知り大喧嘩。一度は家庭人になろうとしていた鴈治郎だったが、愛する息子に嫌われたことで再び旅に出る決意をする…。

鴈治郎は、旅役者がやくざな商売だからこそ息子には真っ当な人生を送ってほしかった。だから伯父のフリを続けて探検隊を遠くから見守り、旅の道中から学費を送ってやっていた。喧嘩別れしたマチ子の嫉妬心もわかるが「実の息子に会って何が悪い!」という鴈治郎の言い分も尤もである。粗野で頑固な親方だが、ただ真っすぐに家族を愛しただけだった。

息子に嫌われ、肩を落として去ろうとする鴈治郎にキャワオが追いすがる。

「親方、ウチも一緒に連れてって! 親方の為やったら、ウチ、生まれ変わって働きます。どうか連れてって!」

それを聞いた鴈治郎は、杉村に向かって「おい、聞いたか。可愛いこと言いよるやないか」と言ってにっこり微笑んだ。そしてポロポロと涙をこぼすキャワオに向かって、やさしく語りかける。

「何かと辛く当たってすまなんだな。堪忍しとくれや…。探検隊を頼んだで」

親方ああああああああ!!

オレも連れてってぇぇぇぇ!

エビもタコも寄ってこないけど、親方の柔らかい笑顔に涙がちょちょ切れました。

キャワオの幸せを願うからこそ、あえて連れて行かない親方。

そして一座は解散。一人きりになった鴈治郎は夜の駅のホームで煙草を吸おうとしたがマッチがない。

そこへサッとマッチを出したのがマッチー!

気まずい空気のなか、煙草を吸う二人…。先に沈黙を破ったのはマチ子だった。

「親方、どこぞ当てあんの? どこ行かはんの?」

「…桑名や」

「あはん、桑名。ウチも一緒に行こかしら」

「…………」

「あかん? 一緒に行ったら…」

「…………」

「なぁ、あかん…?」

「のるかそるかや。もう一旗揚げてみよか」

「うん。やりましょ。やろ、やろ!」

「やろか。やってみよか」

「うん。やろ、やろ!」

駅の窓口にピューッと駆けたマチ子…

「桑名2枚!」

浮き草のような二人は夜汽車に揺られ、真夜中の晩酌。二人の旅は続くのでした…。

裸一貫、二人で出直しや。

◆小津安二郎の奇妙な反復◆

この最終章では小津の演出論に言及する。と言っても、映画好きにとっては「何を今さら」なことしか書いてないけど。

『浮草』は一座を率いる座長が旅の途中で故郷に立ち寄り、再び家族を残して旅に出てしまう物語。

これはホームドラマの解体であり、従来の小津とは真逆の位相を持った反小津的作品である。ちょうどフェリーニの『8 1/2』(63年)のように、小津が小津を裏切った作品だ。

かかる自己反逆は大映への敬意の顕れであろう。いかにも大映的な重厚さとダイナミズムを湛えた本作。悲劇、狂騒、それにエビやタコを散りばめるためには全身に染みついた松竹の匂いを消さねばならなかった。

したがって大映スターに彩られた『浮草』は、松竹では決して叶わない特権がフルに行使されている。たとえば宮川一夫による総天然色の撮影は、サイレント期からモノクロ期、そしてカラー期へと変遷した小津作品の到達点にふさわしい鮮やかな色味を帯びており、それは町のポスターや着物といった色とりどりの被写体を画面の端々に配置する大胆な身振りにも顕著である。

私がハッとしたのは京マチ子の髪が茶色がかっているあたり。ヘアースタイルも含めて当時にしては相当にオシャンティーなのである。茶髪もまた大映女優には多かった。

どっこい、されど小津は小津である。内容に関しては思いきり大映に寄せているが、手法は相変わらずの小津節。

小津節とは何ぞや…という話をごく簡単に済ませるなら反復である。

小津は反復する。どうかこの言葉を胸に刻んでください。小津の反復技法には三つのパターンがあるので、ひとつずつ検分していくぞ。

第一の反復は鏡面ショット。

小津安二郎といえば、ほとんど真正面を向いた役者同士をひたすら切り返す(時にはイマジナリーラインを無視する)…という常識外れのショットを平然と組み立て、おまけに音のずり上げ・ずり下げもしない「映画の破壊者」である。これは観る者にとてつもない違和感を強いる弩キチガイ変態映画作法である。

対話する二者がカメラ目線でひたすら切り返されるため、まるで「鏡に映ったようなショット」が続くのだ。

ゆえに人は初めて小津を観たとき、あまりに慣れない映画術に困惑したり、腹を立てたり、気持ち悪さを覚えたりする。だが慣れてくると徐々にこの気持ち悪さが気持ちよくなってきて、しまいには「まるで魔法だ。小津の魔法使い」などとわけのわからないことを口走ってみたりもするのだ。

対話するマチ子とキャワオ。まるで鏡に映った同一像のよう。

第二の反復は台詞回しである。

音のずり上げ・ずり下げを使わないことがどれだけ違和感を生むか…という話はこのさい割愛する。それよりも同じセリフを同じトーンで繰り返すという小津式・珍妙セリフ術に注目したい。

小津は、話者に対してただ相槌を打っただけの人物にまでいちいちカメラを向ける。そのためカメラとセリフが完全に同期し、会話シーンに妙なテンポが生まれるのである。

ファーストシーンでは港の男三人がこのような雑談に耽る。

A「今度なに掛かるんかのう、相生座」

B「これや。歌舞伎や」

A「この前かかったストリップは面白かったのう」

B「今度のはあんなもんやあらへんで。大歌舞伎や」

A「そうかのう」

B「伊那から天竜ずっと回っての、岡崎刈谷の、そんで下回ってこっち来んのや」

A「そうかのう」

C「わしは昔、鴈治郎の芝居見たことあるんやわさ」

B「そうかのう」

C「ほんまにようやりよった」

A「そうかのう」

「そうかのう」のヒップホップである。

なんとも他愛のない雑談だが、途中から妙なリズムが生まれているね。

ほかの小津作品でも「そうかい」、「そうよ」、「そんなもんかい」、「きっとそうよ」といったセリフの応酬が見られる。これが音の反復である。

また、人物Aが口癖のように発する「そうかのう」という言葉は、やがて人物Cに伝播しています。これは言葉の鏡現象。先ほど紹介した鏡面ショットの音バージョンというわけだ。

ちなみに、この「そうかのう」のシーンで3人がセリフを言った回数は計11回。これを撮る場合、通常の映画であればオフスクリーン・サウンド(画面外の音声)を使って6~7カットあたりまで縮めるし、長回しを好む監督であれば1カットにおさめてしまうが、なんと小津は10回カットを割っている。つまり11ショット。

発話数とショット数がイコールなのだ。

しかもセリフ自体はなんら説話的重要性をもたない全くの駄弁。

だが、この無為なカットを重ねることで人々の営為・交流が自然と輪郭を帯び、ひいては日本の安穏たる風景がリアルに浮かび上がってくる。誰がどう見ても不自然な小津作品の内奥にごく自然なリアリティが流れているのはこうした理由に依る。

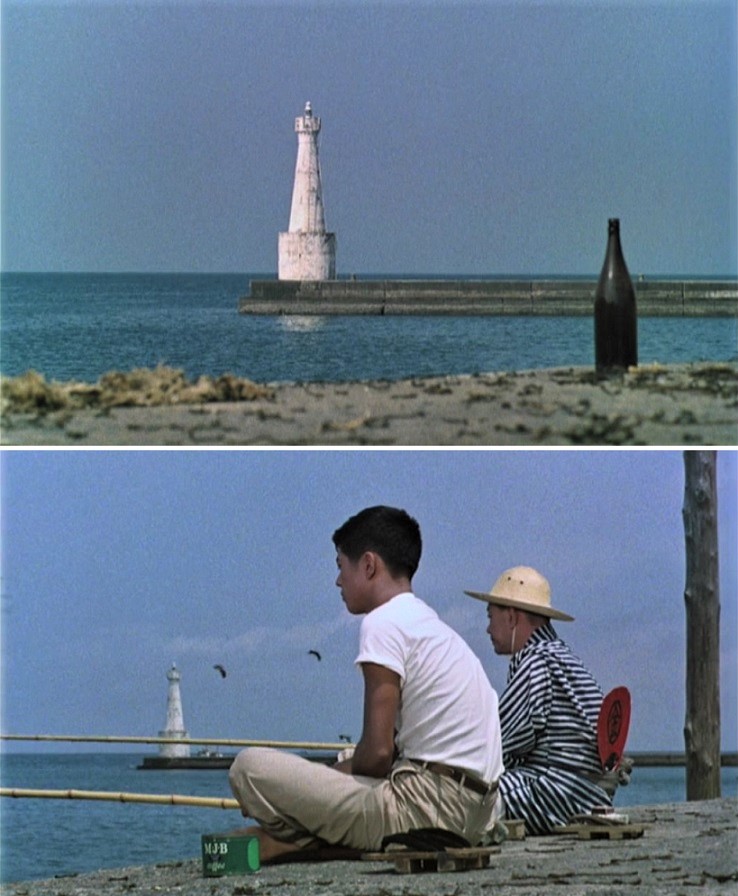

第三の反復はモチーフの配置である。

灯台を捉えたファーストショットの端には酒瓶が映り込んでいる。

小津を観ていると、同じ姿勢、同じ背丈、同じ目線の人物が規則正しく配置されていることに気付くが、さらに注意深く観ると風景ショットにおいても相似形のモチーフが画面の均整を保っていることに気付く。

これは単にショットの美しさを狙ったものではなく、モチーフの形や配置が人物・環境・物語を表す説話装置になっているのだ。

このファーストショットの場合、「灯台」は海を渡って故郷に辿り着いた鴈治郎であり、「酒瓶」はその帰りを待つ内縁の妻・杉村春子だと読める。

また、別のショットでは酒瓶が2本に増えて夫婦の懇意が示され、町中には一座を表象するようにいくつもの旗が立てられており、釣りを楽しむ鴈治郎と探検隊も相似形のフォルムにぴったりと収まっている。まるで合わせ鏡のように。

鏡面ショット、鏡面セリフと来て、最後は鏡面モチーフだ。

モチーフの反復。相似形におさまる灯台と酒瓶(画像上)、釣りをする親子(画像下)。

以上「三つの反復」によってギリギリのところで成立しているのが小津作品。どれかひとつを誤るとすべてが瓦解してしまう、まるでジェンガのように繊細で危険な映画術ゆえに全世界の映画作家から尊敬を集めているにも関わらず小津フォロワーはただの一人もいない。

「真似できない」のではなく「真似してはいけない」のだ。

小津のショット構成と編集技法はグリフィスとエイゼンシュテインが確立したモンタージュ理論を思いきり無視しているし、ほぼ直立不動でセリフを棒読みする役者使いはスタニスラフスキー・システムを根本から否定している(この理論体系は映画を撮るうえでの基礎中の基礎)。

ゆえに小津を撮れるのは小津だけ。小津を裏切ることができるのもまた小津だけなのだ。

きまった! カッコイイ終わり方できたっ!

追記

以上をもって昭和キネマ特集は打ち止めを迎える。やれやれだ。体力を根こそぎ持っていかれました。今これを読んでいるあなたも、ようお付き合い下さいました、1ヶ月半も(投げキッス贈っちゃう)。

私にこの特集をさせたのは2019年5月12日に亡くなった大女優・京マチ子の魂だった。

或る晩、マチ子が枕元に現れて「あなた、大映映画についてもう一度ちゃんと勉強した方がいいんじゃない?」と言ったのだ。私はとても眠かったので「ほっといてくれ」と言ったが、それでもマチ子は観ろ観ろと言って退かない。

「今ならAmazonプライムの無料トライアルで大映作品が見放題よ」

それを聞いた私は「まじか。じゃあ観る」と言って折れた。マチ子は満足そうな笑みを湛え「よっしゃ」と言って消えた。やけに情報リテラシーの高い幽霊だった。

特集は終わったが、これからも昭和キネマは観続けるだろう。過ぎ去った時代と死んでしまった者たちが築いた20世紀の王国。手を伸ばせばそこにあるのだから。

(C)KADOKAWA