作り手たちにしか分からない勝手な論理の中だけでハナシが進んでいくから腹たつ。

2018年。石田祐康監督。アニメーション作品。

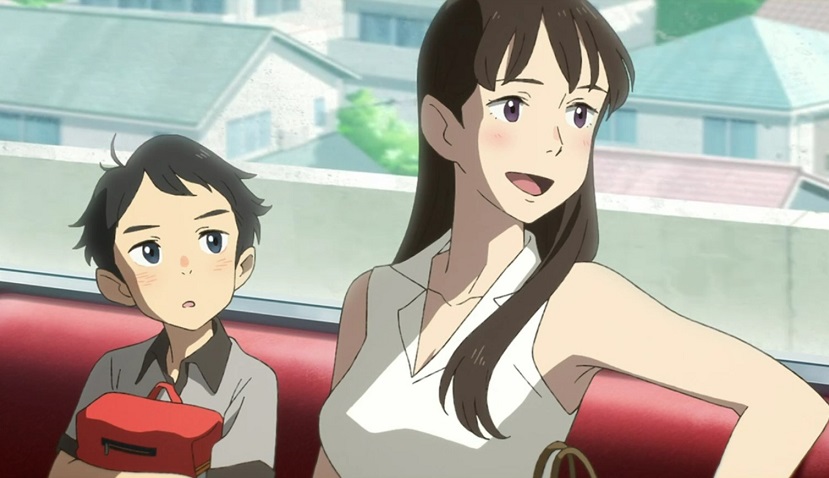

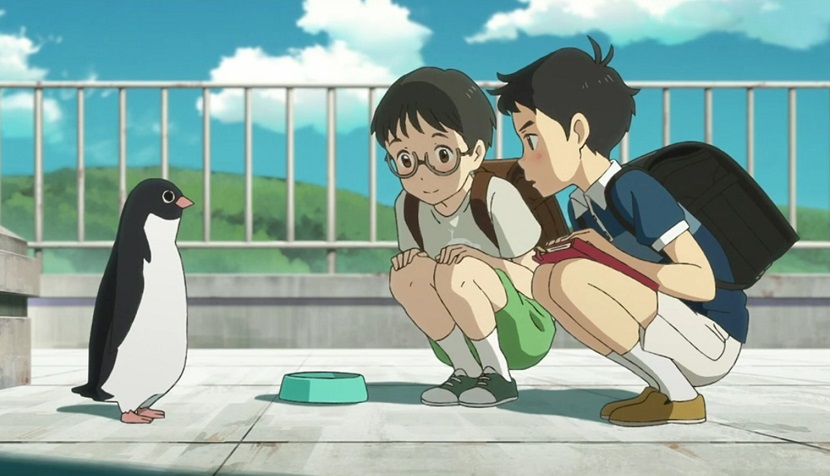

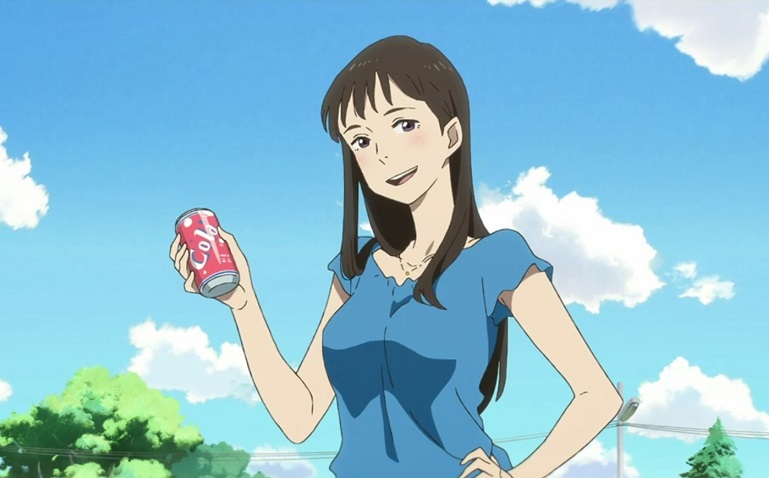

勉強家の小学4年生アオヤマくんは、通っている歯医者のお姉さんと仲良し。お姉さんも、ちょっと生意気で大人びたアオヤマ君をかわいがっていた。ある日、彼らの暮らす街に突然ペンギンが現れる。海もないただの住宅地になぜペンギンが現れたのか。アオヤマくんは謎を解くべく研究を始めるが、そんな折、お姉さんが投げ捨てたコーラの缶がペンギンに変身するところを目撃する。(Yahoo!映画より)

おはよう、収穫者のみんな。金を収穫する者。愛を収穫する者。この季節がみんなにとって実り多き季節になったらいいわなー。

ていうか、脳が一度「この人はおもしろい」と判断したらその人の言ったことが逐一おもしろく感じる病気、罹りがちじゃん?

普通のこと言ってるだけなのに、なんか条件反射で笑ってしまうというか。こっちで勝手にオモシロフィルターを通してしまうというか。

同様に、たとえば自分が「このひと歌うま!」と思ったら、たとえその歌手がコンサートで音を外しても「逆にテクいな」と思うでしょう? そいつは明らかに音外してるのに「そんなわけない。きっと俺の耳に問題があるんだ」って、そいつが音を外した罪を自分が引っ被ってみたりもするよね。しない? するでしょ。

この、最初に自分が下した判断へと導くように事実を歪曲したり過大評価する認知バイアスのことをパワー認知と名付けようと思ってるんだけど、どう思う?

また、自分もそういう存在になりたい。今はまだ“パワー認知させられ”の側にいるけど、いつか“パワー認知され”の側に回りたい。もしそうなれば、たとえばブログで誤字しても「何らかの意図があるんだろうな」と深読みしてもらえるだろうし。「ふかづめさんは素晴らしいブロガーだから誤字なんてするはずがない。むしろ僕が誤読してるんだ」つって、誤字した罪を読者諸君が引っ被ってくれるわけ。ええなぁ。憧れるわー。“パワー認知され”に。

そんなわけで本日は『ペンギン・ハイウェイ』です。パワー酷評してます。

◆夏の定番アニメ…のなり損ない◆

森見登美彦の原作小説を新鋭アニメーション会社・スタジオコロリドの石田祐康がアニメ化。声優陣には若手女優の北香那ほか、蒼井優、西島秀俊など畑違いの人気俳優らが我が物顔で参加した。

森見登美彦原作のアニメは割に好きで、当ブログでも『夜は短し歩けよ乙女』(17年)を扱ったほか、過去にはテレビシリーズの『四畳半神話大系』(10年)や『有頂天家族』(13年)にハマったクチの私(だけど原作は読まないという確かな裏ぎり)。

古風で理屈っぽいセリフ回しと白昼夢のようなファンタジー要素が心地よく融和したSF+レトロなセンス・オブ・ワンダーを感じさせ、所感としては「ややサブカルチックな文系アニメの原作作家」という大雑把な印象を抱いております。

さて、2011年に設立したばかりのスタジオコロリドからの刺客・石田祐康にとって初の長編劇場アニメとなる『ペンギン・ハイウェイ』。ポスターやキービジュアルを見て「よさげじゃん」と思ったので予備知識ゼロで鑑賞してみたのだが、思いのほかゲンナリする結果となり、今現在かなりムシャクシャしているので久しぶりの酷評回になりそう。息をするように毒を吐いてます。

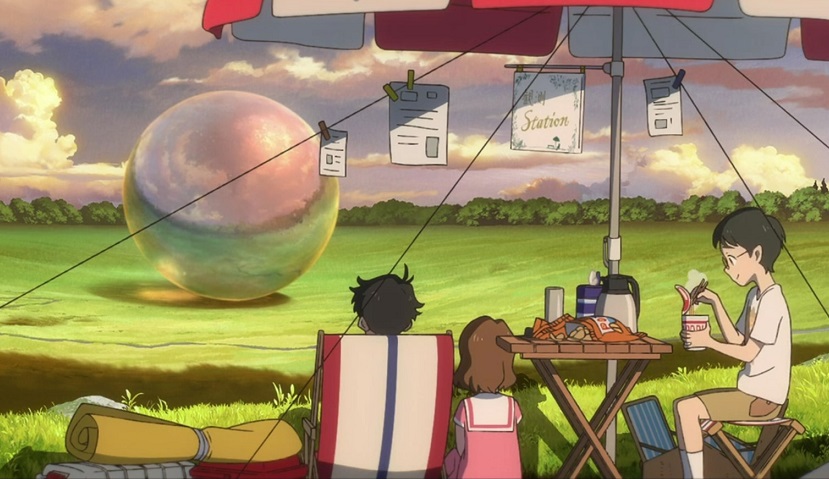

主な内容は、歯科助手のお姉さんに恋する小学4年生の天才児・アオヤマが突如町中でペンギンが大量発生するという怪現象を受け、科学好きの仲間とともに調査に乗り出す…といった感じで、甘くほろ苦い一夏の騒動を描いた夏休みにぴったりのノスタルジア・サマー・ムービーである。まあ今は秋だけど。

夏+冒険+ノスタルジーの映画といえば、ボンボン、ボボ、ボンボン、ボボ、ボンボン、ボン、ボンボン、ボボボン、ボンボンボンボンボン、ボンボン、ボボ、ボンボン、ウェンザンナイッ! ~中略~、ソンダーリンダーリン、ステェン、バイミー、オ~オ~オオ、ステンッ、バーイミィーでお馴染みの主題歌依存映画の草分け的存在『スタンド・バイ・ミー』(86年)だが、ことアニメ映画では『となりのトトロ』(88年)をはじめ『時をかける少女』(06年)、『河童のクゥと夏休み』(07年)、『サマーウォーズ』(09年)といった夏の定番アニメが多数存在する。

そして本作はその枠に入ろうとしたけど漏れた一品。

夏の定番アニメとして殿堂入りするには物足りない部分が多いので、次章では不満点をガーッとまくし立てて、なるべく早く締め括りたいと思う(あまり書く気がない)。

◆既視感の集積がすごい◆

開幕から薄っすらと思い始めて、物語が進むうちに確たる輪郭を帯びた疑問は「これは監督・石田祐康が描きたかった作品なのだろうか」ということ。

作品の雰囲気はとてもいいが、よく見るとキャラクターの動かし方は宮崎駿、ロングショットを季語とするアニメ演出は細田守、細かいアイデアの端々にはスピルバーグにジェームズ・キャメロンと、なんかコレ見たことあるな感―通称既視感の集積によって構成されてるだけのレイヤーの薄さが目立つ…いや、「目立つ」というより全的に露出した没主体のアニメーションが“みんなやってるSF演出”とか“それっぽいノスタルジー”をお行儀よくなぞるばかりで、「さあ、いつになったら監督の“我”が出てくるんでしょう」と思いながら辛抱強く画面を注視していたけれど、残念ながら結局最後まで他人の言葉を引用することでしか自分の作品が語れないという、それはそれで商業的才能とも呼べる商品開発力をガツリと見せつけたスタジオコロリドの長編処女作には、小手先を弄して5年…10年…とアニメ業界を泳ぎ続けるしたたかさはあっても、既存の潮流に毒薬を流し込む独創性は見出せず、たぶんこの先も60点ぐらいのアニメを作り続けてはクジラやマンタにくっ付くことでしか生きられないコバンザメのようにその時々のアニメ的気候に適応しながら何となく馬齢を重ねていくんだろうな…と思わせるには十分すぎるほど足腰弱かったわ。

やはり致命的なのは記号依存と自己中設定だと思う。

まずアオヤマが恋い焦がれる“お姉さん”。おっぱいが大きくて、どこかミステリアスだけどオトボケな性格で、アオヤマのことを「少年」と呼ぶ。

これは典型的な「年上女性像」へのリビドーを記号化したもので、映画はアオヤマの視点を介することで周到に「おっぱい」を主題化してみせるのだが(そう、この映画の主題群のひとつはおっぱいなのです!)、もちろんそこには説話機能も演出意図もなく、「おっぱい」はただリビドーとして「おっぱい」足り得る…という純度100%のスケベとしてお姉さんの薄いシャツにくっきりとその形を現し、時に揺れ、また時に跳ね上がり、いたずらにアオヤマのリビドーを観客に伝播/共有させる装置…通称・おっぱい装置としてスクリーンに甘き香りをもたらすのみなんだよなあ!

何が言いたいかというと、小学生のアオヤマが年上のお姉さんのおっぱいに興味津々…という「男子ノスタルジーあるある」および「ちょっとしたサービスショット」の為だけに造形され消費されたおっぱい=お姉さん=記号の配置/用法がとにかく下品ってこと。

現状、クールジャパンという言葉で飾られた深夜アニメ(換言すればオタクアニメ)の大部分はこうした記号だけで成り立っているので、そこと一線を引くことこそが劇場用アニメ(アニメを見ない一般層でも楽しめるアニメ)の成功因子なんじゃないの。事実、宮崎駿なんかは一般層には見えないフェティシズムを自作に盛り込む性癖の魔術師として高い評価を受けているのは周知の事実だろう?

◆ぼくの考えたジブリ◆

各レビューサイトでは毀誉褒貶が飛び交ってる本作だが、ことに物語のおもしろさが全く評価されてないのは大部分の観客が“不親切な物語論理”についていけなかったためだろうと思うのだ。何を隠そうオレもその一人だからである。

宙に向って投げたものをペンギンに変身させることができるお姉さん。野に浮かぶ水状の球体「海」。ペンギンを捕食するジャバウォック。以上3つのモチーフには何やら深い関わりがあるようだが、いったい何がどうなってるのかは最後まで明示されないし暗示もされない。なにやら謎を読み解くヒントがセリフの端々に隠されていたような気もするが…すまん、興味ないから全部忘れたわ。

悪いけど「謎を読み解きたい」と思えるほど謎自体に魅力がないというか、そもそも何が“謎”なのかすらイマイチ判然としない。街にペンギンがいること? でも大して不思議はないでしょ、アニメなんだから。“街にペンギンがいること”の異常性がしっかり伝わるアニメーションならまだしもさぁ。

また、ペンギン騒動と「海=カタストロフィ」との因果関係も非常に分かりづらいが、おそらく作り手側もわざとハナシを分かりづらくしてんだろな。そういうのをカッコイイと思う年頃なのかもしれない。

個人的にはペンギンが大量発生した原因よりもなぜ大量発生したのがペンギンなのか? ってことの方がよほど気になるのだが、まあ自答するなら理由なんてものはハナからないのです。『千と千尋の神隠し』(01年)で千尋の両親がブタになったことには理由があるけど、本作で大量発生したのがペンギンでなければならない理由は特にない。夏の都市+ペンギンという相反する取り合わせを面白いと感じる年頃なのかもしれない。

さらに厄介なことに、アオヤマくんは村上春樹のような口ぶりで「“世界の果て”はどこにあるのだろう」とか「あるいはここが世界の果てなのかもしれない」みたいな哲学的な自問を通して自己や世界の在り方を見つめ直しすらする。ぬかせ小僧。ただでさえ観念的な物語をダラダラ見せられてしんどいのに、そのうえ形而上的なテーマを口にするのやめて。

…と、このように物語の論理にちくとも付いていけない、仮に付いていけたとしても付いていく気にならない。もっとありていに言うとこの世界観きらいだわっていう意思を私は表示するものです。

なんだか作り手の傲慢に付き合わされちゃった気分だよ。自分たちにしか分からない勝手な論理を拵えて、その中だけでハナシが進んでいくんだもの。その割には論理を明示しないという裏ぎり。自閉的アニメの典型とはこのこと。

『千と千尋の神隠し』や『崖の上のポニョ』(08年)的なものへの憧憬も露骨に感じられたが、ジブリみたいにファジーな説話体系が比喩や寓意たりえておらず、含意や意匠もあるようでない。まあ、言わば「ぼくの考えたジブリ」だな。

極めつけに、ペンギンが大挙襲来するクライマックスにはイマジネーションの限界を感じてしまった。

なるほど『E.T.』(82年)がしたかったのか、この怪物は『もののけ姫』(97年)だよね、ここなんてマグリットの「ゴルコンダ」じゃん、と既視感フェスティバル。

このクライマックス、私が感じたところではオマージュやリスペクト精神から意図的に既存作品を借景したというよりも、しっかりオリジナリティを出したつもりなのになぜか既存作品に似ちゃった…という無意識の産物で。ある意味においては表現者にとっての悲劇であります。

そんなわけで『ペンギン・ハイウェイ』。

118分とやや重ためなわりには鈍重かつ曖昧な語りで、まるで一向に要領をえない石破さんの長話を聞いてるような気分に浸れるフワフワとしたアニメーション作品であります。この作品でスタジオコロリドという新進気鋭のアニメ制作会社を知ることができたので大変有意義な119分でした。二度と見ません。

(C)2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会