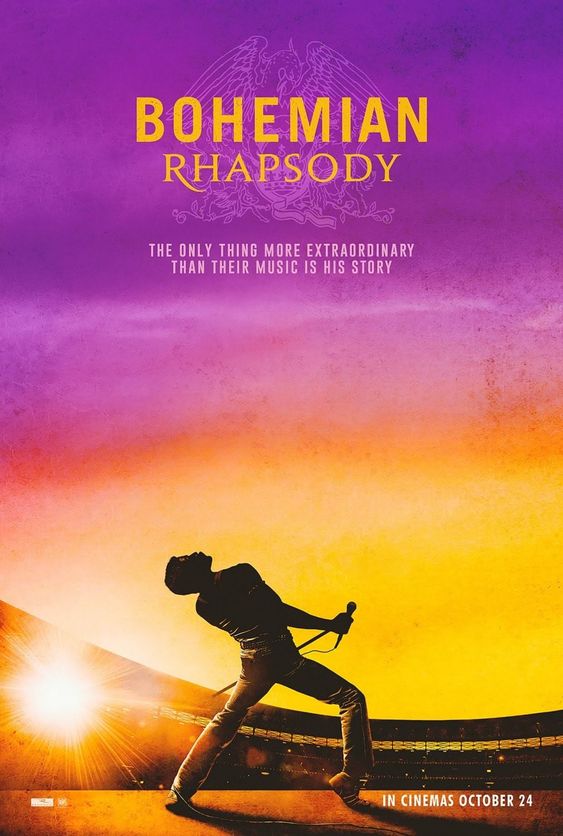

伝説のチャンピオンが天に風穴をあけるまで。

2018年。ブライアン・シンガー監督。ラミ・マレック、グウィリム・リー、ベン・ハーディ、ジョゼフ・マゼロ。

世界的人気ロックバンド「クイーン」のボーカルで、1991年に45歳の若さでこの世を去ったフレディ・マーキュリーを描いた伝記ドラマ。「ボヘミアン・ラプソディ」「ウィ・ウィル・ロック・ユー」といった名曲誕生の瞬間や、20世紀最大のチャリティコンサート「ライブ・エイド」での圧巻のパフォーマンスといった音楽史に残る伝説の数々を再現するとともに、華やかな活躍の裏にあった知られざるストーリーを描き出していく。(映画.comより)

おはようございます。お腹が空いたのでスープを飲もうと思います。百円ローソンで買ってきたスープ春雨だよ。

聞いて驚くなかれ、湯を注ぐだけでスープができるんだ!

こんな凄いことってありますか。ないですよね。人類はビルを建てるし宇宙にも行った。でも結局いちばん凄いことってスープ春雨を開発したことだよね。たぶん宇宙人とかが侵略してきても、スープ春雨の存在を知った途端に「人類ってこんなモノも発明するん!」と吃驚、「どんだけ偉いん」、「これはかなん」つって一旦退却すると思いますよ。

生まれ変わったらスープ春雨を出荷する人になりたいな。

で、 本日は『ボヘミアン・ラプソディ』ですね。スープ作ってきます。

◆ブライアン・シンガーがシンガーの映画を撮ったで◆

レーロリロレロレーオ!

(レーロリロレロレーオ!)

レロレロレロレロレーオ!

(レロレロレロレロレーオ!)

いーよ!

(いーよ!)

レーロリロ レミオロメンはいーよ!

(レーロリロ レミオロメンはいーよ!)

はい。ご唱和ありがとうございます。ふかディ・マーキュリーによるコールアンドレスポンスでした(早くもファンにぶち殺されそうな気配にわなないております)。

というわけで『ボヘミアン・ラプソディ』について語っていきましょうね。はいはい。

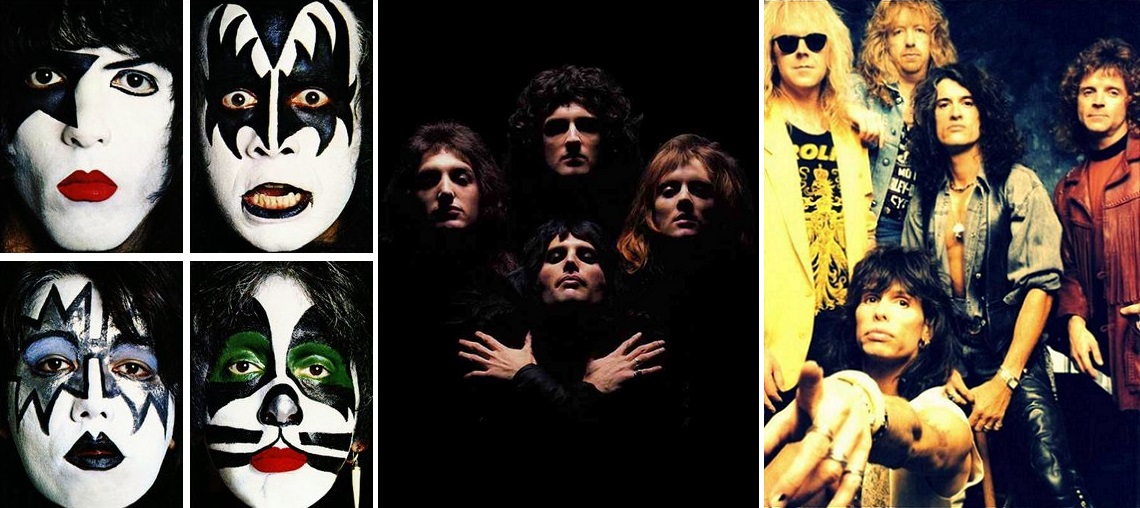

1970年代のロックシーンといえばキッス、クイーン、エアロスミスによる三頭政治だよな。音楽の教科書にも書いていたよな(書いてはいない)。

ハードロックの祖たるレッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスの人気が一旦落ち着いたころに現れた「女王」と「悪魔」と「怪物」は瞬く間にロックの世界基準となり鋼の王国を築いた。

クイーンがおもしろいのは、ロックの「陽気さ」を放射したキッスや「泥臭さ」を継承したエアロスミスのようなロック正史からはやや逸脱して「芸術性」にコミットした点にあると私なんかは愚考するで。

まるでクジラのような胃袋で、木管、金管、オルガン、オペラ、ディスコ、ファンク、フラメンコなどを無造作に摂取したクイーンの前衛精神は、だからキッスやエアロスミスのような直情的なアメリカン・ロックと比定するより、むしろビートルズからデヴィッド・ボウイへと続く繊細なブリティッシュ・ロックの系譜でこそ語られるべきなのです。

あ~、映画評なんかよりこんな無駄話だけしていたい。

だめですか。そうですか。レーロリロレロレーオ!

70sロックのBIG3。演技性とギミックを取り入れたキッス(左)、オペラやクラシックを取り入れたクイーン(中央)、黒人音楽と民族音楽を取り入れたエアロスミス(右)。

まさかクソッタレEDMが流行っているこのご時世に第三次クイーンブーム*1が到来するなんて夢にも思わなかった。完全な不意打ちである。

本作を手掛けたブライアン・シンガーは取り立てて上手いわけでも下手なわけでもない監督だが、彼がこの映画をやると知ったときは「まぁ、そりゃそうか」と膝を打ったものだ。

この監督はフレディ・マーキュリーと同じくセクシャルマイノリティで、彼の代表作『X-メン』シリーズはゲイや黒人やユダヤ人が迫害されていた60年代アメリカにおける差別問題を寓話に置き換えたアメコミ映画だし、バカがよく挙げるどんでん返し映画の鉄板『ユージュアル・サスペクツ』(95年)もゲイ的メタファーに満ちた作品。また、ハーヴェイ・ミルクの生涯を描く『カストロ通りの市長(原題)』の製作が遅々として進まない…といった半笑いトピックもある(ハーヴェイ・ミルク…ゲイを公言してサンフランシスコの市議会員に当選した政治家)。

その意味では、まさにブレイアン・シンガーこそ適任。同じゲイ監督でもジョエル・シュマッカーより遥かにマシな監督だろう。名前にシンガーも入っているし。レーロリロレ…ごめん、もうやめるな。

さて。

映画はペルシャ系移民のファルーク・バルサラが「フレディ・マーキュリー」を名乗ってクイーンを結成する71年から、フレディがHIVに感染したあとでライブエイドを大成功させる85年までを描く。

実際はライブエイド後にHIV感染が発覚するわけだが、あえて時系列を入れ替えることでドラマ優位の作劇を志向していて、<ママ 死にたくないよ>と歌う「Bohemian Rhapsody」が当時のフレディの心境とダブるような脚本構成が物語に濃淡をつけている。

そして映画全体がクイーンのバンドヒストリーというよりフレディ・マーキュリーの個人ヒストリーに舵を切っているあたりが特徴か。ゆえにクイーンのギターを司るブライアン・メイの凄さとかはまったく伝わってない内容なのだが…、とは言えフレディの生涯はハンパな映画以上にドラマティックなのでそこに寄せたのは大正解だったのでしょう。なんだかんだでボーカルバンドだからね。

◆バンド映画は発展途上◆

最近知り合った映画好きの若い子に「『ボヘミアン・ラプソディ』観たぁ?」と話しかけたら「クイーンをあまり知らないので観てません」と言われてしまったさ。あまつさえ「そもそも洋楽聴きません」とダメ押しの一言が。

観てないのは一向に構わないが「クイーンをあまり知らないので」という言い訳がましい一言がショックでした。チキショー、さとり世代め。やたらに英語が堪能なことを唯一の取り柄とするさとり世代め(さとりの皆ごめんね。ラブチュッチュ)

はっきり言って『ボヘミアン・ラプソディ』はクイーンをまったく知らなくても楽しめるから安心されたい。この映画に限らずバンド映画は例外なくそう。『ザ・コミットメンツ』(91年)も『ロック・スター』(01年)も『ランナウェイズ』(10年)もね。

『ボヘミアン・ラプソディ』で描かれているのはロックとかバンドとかではなく、あくまでフレディという一個人の生き様。

女と出会い、成功を手にし、ゲイであることに気付いて自我が揺らぎ、自暴自棄になって一度は友を捨て、かなりいかつい病気に罹って、友との和解後に死に花を咲かせて伝説となった男…。

俺たちが大好きな超王道の英雄譚じゃん。だからこそこれだけヒットして第三次クイーンブームが到来したんじゃん。

実際、100:0でエアロ派の私はクイーンに対して特にこれといった思い入れもないが、ライブエイドのクライマックスではオーディエンスと一緒になって「レーロリロレロレーオ!」と唱和していたんだぜ。裏声でな。ロックンロールに知識とか経験なんて関係ねえんだよ。くだらねえ。

だから「クイーンをあまり知らないので観てません」とか寂しいことを言うな。次また言ったら家行くからな。

恋もすんにゃで。

閑話休題。

で、この章では何が言いたいかというとバンド映画は発展途上にあるということだ。

先ほど『ザ・コミットメンツ』や『ロック・スター』の名を挙げた通り、ロックバンドの歩みを描いたバンド映画は大体どれも同じである。ベタ。類型的。似たり寄ったり。ついこないだエントロピーぶるぶるで評論した 『ザ・ダート モトリー・クルー自伝』(19年)や、本作『ボヘミアン・ラプソディ』とて例外ではない。

たとえばこの『ボヘミアン・ラプソディ』、クイーンを扱った作品としては神々しいまでのオーラを発しているし、最終的に私も真珠のような涙をぽろぽろと零してしまったわけだが、一本の映画としてはこの上なく凡庸なのである。クイーンはクイーン、映画は映画として…そこは認めざるをえません。

多分これまでに155回ぐらい繰り返されてきたロックバンドの栄枯盛衰をウエットなメロドラマでなぞるだけの新味を欠いた筋運び、性急なカット割りはときに観客の動体視力を置き去りにしたまま暴走し、いかにフレディが愛猫家だからといっても無闇やたらに挿入される飼い猫のインサート・ショットの鬱陶しさには苦笑がもれる。

ニュートン・トーマス・サイジェルのカメラは主演俳優ラミ・マレックがフレディに見えるような角度を探ることに頓着するばかりで、たとえば妻のメアリーが「常に付けていてくれ」とフレディから言われていた結婚指輪を外す瞬間や、フレディの最後の恋人ジム・ハットンとのライブエイド前後のアイコンタクトをしっかり撮り逃す(これがあれば号泣していた!というほど大事なショットであるはずなのに)。

もともとバンド映画というのは絶対数が異常に少なく、ただでさえ一流監督が手掛けることもないジャンルなのでまだまだ発展途上にあるのだ。バンド映画の発展に貢献した映画といえばメルヴィル・シェイヴルソンの『5つの硬貨』(59年)とイーストウッドの『ジャージー・ボーイズ』(14年)だろうか(ちなみに本作は『ジャージー・ボーイズ』と映像の肌理がほぼ同じことから相当な影響を受けているのでは…などと邪推しています)。

だが本作の大ヒットによって、今後のバンド映画は更なるエイド(助力)を受けて発展していくものと信じたい。ライブエイドならぬバンドエイドとはよく言ったもの。指から血がデトロイト。

映画化されていない伝説的バンドはまだまだある。その先陣を切ったのが『ボヘミアン・ラプソディ』だ。10年後、20年後のバンド映画が俄然楽しみになってきた。まだまだ死ねそうにない。

◆風穴をあけろ!◆

さぁ、第三章では取り留めのないことを自由気ままに語っていくで。

まずはクイーンサウンドの根幹をなすオーバーダブ(多重録音)を発明する過程がしっかり描かれていたことに制作陣のこだわりを感じる。ガリレオ連呼のシーンね。「Bohemian Rhapsody」をシングルカットするしないで社長と揉めるくだりも異様に長い。

また、トラック運転手をアダム・ランバートが演じていたり(クイーンの現ボーカリスト)、女装したフレディのMVが話題になった「I Want To Break Free」を差し込むタイミングと再現度もすばらしい。

そして全編にチラつくデヴィッド・ボウイの陰は、フレディが自分を食い物にするポールと訣別する雨のシーンで流れる「Under Pressure」にて昇華される(クイーンとボウイの共作)。

クイーン&デヴィッド・ボウイ「Under Pressure」

なんといってもクライマックスのライブエイド完全再現。これに触れないのは片手落ちというものでしょう。

「Bohemian Rhapsody」を途中まで演奏したあとに「RADIO GA GA」(レディー・ガガの名前の由来になった曲)にもつれ込み、「Hammer To Fall」などを経て「We Are the Champions」へと至るフィルムの息遣いはまさに圧巻。本作について回る「この映画の凄さはクイーンの凄さに還元される」という言説には首肯するものの、この「We Are the Champions」へと至る流れだけは正真正銘の映画の力。

父親に失望され、妻の愛を失い、メンバーからも呆れられた上にHIVで死を突きつけられた「敗者」たるフレディが、まるで「いや違う」と自身の生涯を見つめ直すがごとく「俺たちは勝者だ」と高らかに歌い上げるラストシーン。その歌声に、ゲイ映画を撮り続けることで差別と戦い続けたきたブライアン・シンガーの生き様がオーバーラップするのです。

ロックンロールは負け犬のための音楽だ。「シャウト」なんて言うと格好いいが、早い話が「負け犬の遠吠え」である。だがその遠吠えは雲を切り裂き、天に風穴をあける。

フレディ「ウェンブリースタジアムの天井に風穴をあけてやろうぜ!」

メンバー「ウェンブリースタジアムに天井はないよ」

フレディ「…………」

気を落とすな、フレディ。

アンタはしっかり風穴をあけたから。

© Twentieth Century Fox Film Corp. All rights reserved.

*1:第三次クイーンブーム…第一次クイーンブームは『オペラ座の夜』がリリースされた1975年。第二次は「I Was Born To Love You」がキムタク主演のドラマ『プライド』の主題歌に使われた2004年。そして『ボヘミアン・ラプソディ』で第三次クイーンブームが到来。