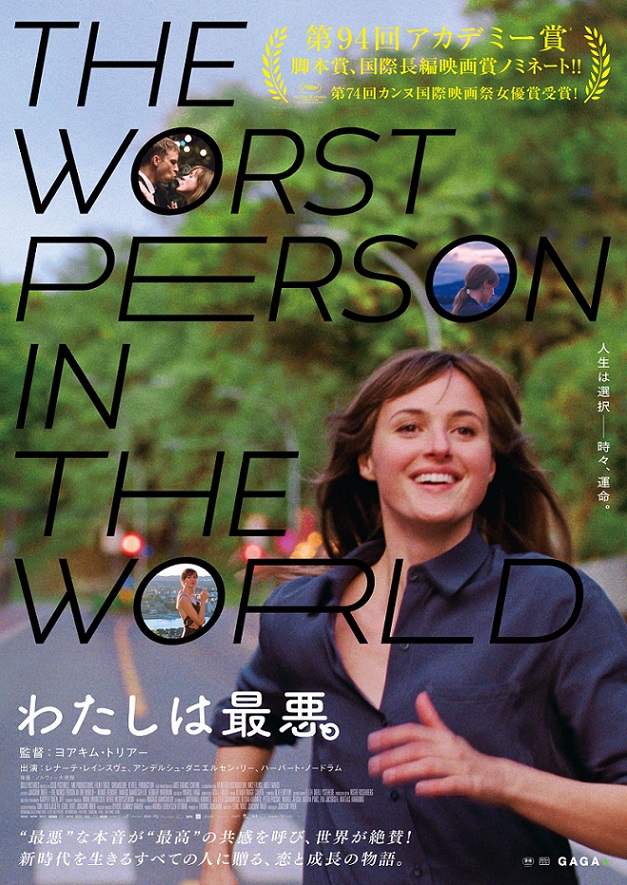

駆けろ、ミレニアル女 ~だがオレにちょっかいは掛けるな~

2021年。ヨアキム・トリアー監督。レナーテ・レインスヴェ、アンデルシュ・ダニエルセン・リー、ハーバート・ノードラム。

ミレニアム世代のちょっと痛々しい女がミレニアム世代ならではの痛々しい恋愛をするミレニアム世代一点集中攻撃型ダーク・ロマンティック・コメディ。

おっしゃ、やろけぇ。

長年、焼酎党だったおれが、近ごろ日本酒デビューを果たしました。なので最近は、もっぱらひとり飲みをしているんだよ。

まだまだ日本酒のことは詳しくないから居酒屋に行ったとき店員さんに教えてもらったりしてるんだけど、おれの悪い癖か、店員さんにおすすめの酒を訊いたあとにまったく別の銘柄を頼んでしまうんだ。

こんな具合。

ふかづめ「スッキリ系の日本酒で何かおすすめありますか?」

店員さん「スッキリ系でしたら天狗舞か雪椿がおすすめですよ~」

ふかづめ「いいですね。じゃあ菊正宗で」

もちろん冗談である。おれなりの愛嬌である。洒落である。ヒューモアである。互いに軽く打ち解けるためのリラックス作戦である。お茶目である。照れの裏返しである。ツンとデレのリバーシブルである。剽軽の身振りである。無邪気である。個性の化粧である。意地悪してるけどホントは好きである。

この冗談、うまく通じると「いや、おすすめしたやつ頼まへんのかい」てな具合に、向こうも笑って突っ込んでくれるんです。「ズコ~ッ!」もしくは「もう、お客さんったら~」の人間模様が発生するわけね。

問題は、うまく通じなかったときに、ただただ店員さんが傷つきながら菊正宗を持ってくること。

やけにしょっぱい菊正宗をね…。

この日も、おれの冗談の餌食になった新人とおぼしき店員さんは、おれが「菊正宗で」と言うや否や「あっあっ…。どういうことかわからない。このお客さん、わからない。新人の私が一生けんめい天狗舞と雪椿を勧めたのに、第三の選択肢を自ら切り拓いた。勝手に切り拓いた。わからないナ。思考が止まる。菊正宗? 菊正宗ってなに」と、わかりやすくパニックを起こし、「こうなったら逃げちゃおう。せや。逃げちゃえ、逃げちゃえ」とばかりに厨房の中に逃げていった。

たいへん申し訳ないことをした。

店員さんからすれば、せっかく勧めた天狗舞と雪椿が即却下されたという悲しみと、人におすすめを訊いておいて結局自分で選ぶんかいという怒りが混ざり合った結果、おちょくられた、小馬鹿にされた、ほんで菊正宗ってなに、と感じるわけである。

だから人は、そういうときほど「冗談ですよ。馬鹿にするつもりはないですよ」ということを言外のニュアンスを駆使して伝えんとするよね。

“笑う”のである。

たとえば、おれが「いいですね。じゃあ菊正宗で」と言ったあとに「あっはァ!」と笑えば、これが冗談なのだと相手も気付いて「もう、お客さんったら~」の人間模様が発生するのである。そしたらあの店員さんもパニックを起こさずに済んだ。わかっていたんだ。

そう。わかってはいた…。

でも、これができないのよね~。

おれに足りないものは「あっはァ!」なのかもしんねー。

おれの心には「冗談は真顔で言ふべし」というスローガンが掲示されているのだ。

笑いながら言った方が冗談だと分かってもらいやすいことは百も承知だが、なんか相手の感情に動線を引いて誘導してるみたいで、どうも気色悪いのである。「なんちゃって! ハイ冗談ですよ~。一緒に笑ってね~」ってやってるみたいで薄ら寒いし、それこそ相手を小馬鹿にしてるようで、辛抱たまらんのである。

そう。「なんちゃって」が嫌いなのよ。

これズルくない?

映画やドラマでもよくあるやん。冗談が通じなかったり、発言が空回りしたときに「…なんちゃって!」と言っておどけるけど、いやいや、「なんちゃって」はリセットボタンちゃうからな。最後まで責任持てよ。

だから、おれはなんちゃわない。

なんちゃってたまるかよ。

真顔で口にする冗談はリスキーだが、メリットもある。

てっとり早く相手の感性を測れます。

感性っていうか、相手との相性ね。

先ほどの話でいえば、「じゃあ菊正宗で」という発言を真に受けるか冗談と取るかで、その店員さんのことがパッと分かるんです。

だって、難しいじゃない。「じゃあ菊正宗で」って。しかも真顔やで? おれ。本気なのか冗談なのか分からんし、一瞬考えちゃうよね。自分で言っておいてなんだけど、かなり人困らせな冗談だと思いますよ。店員さんも、堪ったもんじゃないよ。

どうもすみませんでした。冗談って人を楽しませるための知的サアビスなのに、おれは自分自身が楽しむために活用していたことに、これ書きながら、たったいま気づきました。

これからは人困らせな冗談は言わずに生きていこうって月に誓った。逆に一種類しか日本酒を置いてない店で「おすすめありますか?」と聞くことも、もうしない。

…そんなことを、新人店員さんを困らせたあとにしっぽり飲みながら思惟していると、先ほどからおれに料理を運んでくれていた別の店員さん、そう、笑顔がくちゃくちゃのちゃきちゃき娘が駆け寄ってきて「お兄さん、お一人ですか?」と愛想を振り撒いてくれたのだが、酩酊状態のおれ、またぞろいらんことを口走ってしまう。

「あなたが来たから二人です」

ちゃきちゃき娘は一瞬固まる。おれは思った。「またやってもうた」と。頭の中で『ツイン・ピークス』のテーマが流れた。

約1.5秒の沈黙を引き裂くように、ちゃきちゃきは「まあ、足し算したら二人ですね」と笑って、爽やかに厨房の中へ消えていった。

うれしいやん。

うれしい心持ちがするやん!

咄嗟の返事で「足し算したら二人ですね」なんて。小粋やないの。おれはよく後先考えずに言葉の暴投をしてしまうから、バシッと受け止めてくれる人が大好きっていうか、他人事みたいに「すごーい」って思ってまうねん。ようこんなボール取れたな~って。

まったく、ええ夜や。美味しいお酒が飲めるわ。いま思ってること、今度ブログに書こ。『わたしは最悪。』の前置きで書こ。ほんまありがとうな。

そんなことをぷくぷく考えていると、先程のちゃきちゃきがおれの元に駆けてきたので「ありがとー」と伝えようとした矢先、

「閉店時間です」

「はい、すみませんでした」

真顔で帰った。

そんなわけで本日は『わたしは最悪。』です。つるっと読んで頂けるで。

◆場当たりガールの生きる道◆

とてもいい映画だったが、観終えたあとはえらくあっさりした気持ちだった。

おれはこう考える。とてもいい映画を観終えたあとに「とてもいい映画だった」という味気ない感想が先に立ってしまった時点で実はさほどいい映画ではなかったのかもしんない、と。

なんとなれば、本当にいい映画を観終えたあとは「とてもいい映画だった」という結論に辿り着くまでにそう感じるに至った感情の経緯というか、その映画をいい映画たらしめる様々の要素を、まるで結論を先送りするかのようにたっぷり時間をかけて反芻したくなるものだからだ(少なくともおれはね)。

おれは「いい映画」の条件のひとつに“ザラッとした違和感を残すフィルム的感触”を挙げるものですよ。拭いがたく観る者をとらえる違和や疑問。だが自ずと答えは見つかる。「なんだっておれは、あんな何てことのないシーンで涙したのだろう?」、「ああ、陽気なヒロインが内心では傷つきながらも精一杯の強がりを見せたアップショットを冷淡なまでのハイキーライトで照らし出すことで彼女のいじらしさを表現すると同時にそれさえも皮肉となって観る者の同情心を煽ったためか~」ってな。

ザラッとした疑問がキラッと解決する瞬間の連続体が高度に組織化された光と影の知的遊戯にこそおれは“映画”を見ているのかもわからね~~!

だから裏を返せば、特になんの違和も残さずあっさり消化できちゃう映画は、その出来栄えがどうあれ「なるほどな。おっけおっけ」で片付いちまうので、おれにとっては別段どうでもいい。誰かが愛でればいいのだ。わかる? この花は誰かが愛でればいい。別におれじゃなくていい。おれはもっとザラッとした映画が好きだし、そっちを愛でるのに忙しいのだ。

おれにちょっかい掛けるな。

そういうことだ。

そんなわけで『わたしは最悪。』。

「おまえは最高。」

そう言って評を終えたいぐらい“おれにとっては割とどうでもいい、いい映画”なのだが、ここで評を終えちまうと読者諸君から「おまえは最悪。」と非難されてしまうから、がんばって批評書こっかな。

おれって最高。

本作は、三十路手前なのに人生迷いまくりのヒロインがさまざまな岐路でさまざまな選択をしてはその都度さまざまな男性と結ばれる、ノルウェー産のダーク・ロマンティック・コメディである。

レナーテ・レインスヴェ演じるヒロインは、ばかに思索的なヤツだった。勝負の二十代後半、突然この女は人体の神秘に魅せられ、医学の道をひた走ったが、その途中で本当に大事なのは肉体よりも魂じゃん、と気づき、心理学の道に転向するも、急に「視覚じゃん! 視覚こそなんじゃん!」とか言いだして写真家を志す。

なんじゃこいつ。

人生蛇行運転。これというものが定まらないフラフラフラガール。多くの男に抱かれもした。医学部で勉強していた頃は中年教授と関係を持ち、写真家に転向してからはセクシースキンヘッドのモデルと遊んでいた。まさに“刹那”に生き、“今このとき”のことしか考えられない場当たりガールといえる。

そんなレナーテが本気の恋に落ちた相手は10歳年上の漫画家、アンデルシュ・ダニエルセン・リー。

二人はすぐ同棲した。アンデルシュはアンダーグラウンド・コミックを手掛ける作家で、自作のキャラクターの肛門にメタファーを込める男だった。込めるな、と言ってもすぐ肛門にメタファーを込めてしまう男だった。

そんな二人の関係はすぐに破綻した。

さもありなん過ぎるだろ。人生蛇行運転女と、肛門にメタファーを込めるコミック作家だぞ。うまくいくわけがない。

人生蛇行運転女と肛門作家。

人生蛇行運転女と肛門作家。

そんな折、パーティで出会った同世代のハーバート・ノードラムにレナーテは恋をする。はっきり言ってハーバートはひどく不細工な男だった。わけのわからない見たことのない犬種みたいな顔をした男だったが、どことなくウィットに富んでるようなエレガントな雰囲気を醸しており、なにより煙草の吸い方がむやみにセクシーだった。犬種不明のくせに。

パーティで出会った夜、ハーバートは初対面のレナーテに「互いにおしっこする姿を見せ合おう」と提言し、ふたりは互いの放尿シーンを見つめ合った。なんてロマンチックなんだろう。

レテーナ「男の人のおしっこってそんな感じなんだ」

ハーバート 「恥ずかしいからまじまじ見ないで」

言い出したんオマエやろ。

そんな素敵な夜をどうしても忘れられないレナーテは、肛門作家アンデルシュとの関係を解消し、放尿のエキスパートであるハーバートのもとへ走ったが、実はハーバートには恋人がいた。

ブレーキンハート。

物語はまだまだ続くが、ひとまずここまでってことで勘弁してもらおかな。

人生蛇行運転女と放尿のエキスパート。

人生蛇行運転女と放尿のエキスパート。

◆白夜は欲望しない◆

監督はラース・フォン・トリアーの遠縁、ヨアキム・トリアー。ちなみに当ブログでは前作『テルマ』(17年) を扱うことに成功している。

まったく、タチの悪い一族だが、ラース・フォンもヨアキムも地肩は強く、基礎に則ったうえで衒うので、オレの目には“まとも”に映るのよね。巷では問題作だなんだと騒がれたラース・フォンの『アンチクライスト』(09年) も『ニンフォマニアック』(13年) も「なんだ。普通にいい映画じゃん」と楽しんだおれは、目先の過激な描写や衝撃的な結末なんかでいちいち騒ぐほどフレッシュな映画好きではないのですよ。

『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(00年) にしても、後味悪い鬱映画の筆頭格に挙げられがちだけど、ある意味っていうか、主人公のビョーク目線に立つとハッピーエンドでしょ。

騒ぎすぎなんだよなあ。世間が!

たしかにセンセーショナルの種は撒いてるが、そこから咲いた花に奇妙な模様があるからといって「有毒植物だ!」と騒ぐ世間の愚かしさよ。

いいですか。「衝撃作!」と謳われた映画は衝撃作ではないし、「今年一番の問題作!」といって騒がれたってことは今年一番の問題作ではないってことですよ。

みんな騒ぎたくて騒いでるだけ。Twitterとか絶対見んなよ。映画好きが「超傑作!」って豪語した作品は傑作でも何でもないから。公開初週に見てテンション上がって「超傑作!」なんて言葉をみだりに安使いしてるだけなのよ。ぜんぶ逆。真理は逆側にある。世間の薄っぺらい人々が「傑作」と連呼して騒いでる、ってことは実際は凡作なのね、おっけおっけ。って…少なくともおれはそういう思考でSNSを眺めてるけどね。

話が脱線した。『わたしは最悪。』はおもしろい映画ですよ。

あのねえ、鑑賞中に少しずつ時間軸というか世界線というか…「今どこに立ってて、どの視点からこのシーンを語ってるんですか?」って、“ココ”がどこなのか分からなくなってくるの。

というのも、レナーテの生活や職業、あるいは感情や人生観に至るまでがシーケンス毎にころころ変わるのよね。一応、物語の流れとしては時系列に沿ってるらしいが、そうは思えないぐらい主人公の境遇が行ったり来たり曲がったり戻ったりと去来するから、あたかも無数のifストーリーに分岐してるかのような錯覚をもたらすん。

まあ、故意にやってるんだろうよ。うまく狙ったなぁ。実際よう練られたある。傑作と呼ばれうる素地を周到に配置した野心の一撃だ。

他方、ミレニアル世代の生き方をリアルに描きあげたとも評されているけど、ここも現代人の共感を呼ぶポイントを見事におさえた鍼灸施術の妙なんだろうね。

また、映画好きなら『ブルーバレンタイン』(10年) や『フランシス・ハ』(12年) を想起しうる美的感性が全編に横溢しているけど、ここで本当に挙げねばならない名は『スライディング・ドア』(98年) のような気もする。

べらぼうにどうでもいい映画だから誰も覚えてないだろうが、『スライディング・ドア』はグウィネス・パルトロー主演の異色のラブ・ストーリーだ。地下鉄のドアが閉まった場合と閉まらなかった場合とでパルトローの恋の行方がどう変わるかを並行して見つめていく同時進行型マルチストーリーという、あの時代(90年代末)にしては割と攻めたロマンス映画なのよね。

撮影はいい。

ノルウェーの味をうまく引き出した“野心なき街並み”とでも呼ぶべきドライな映像群が、この“欲望しない物語”とよく溶け合っている。

白夜ならではの長時間マジックアワーも贅沢に使ってるし、なによりこの白夜が濃淡なきミレニアル世代の生態とうまくマッチしてると思うな。“欲望しない物語”の語り手はレナーテではなく白夜なのかもしれない。

撮影ではコダックの35mmフィルムが使われている。近年だとノア・バームバックの『マリッジ・ストーリー』(19年) とか、あとマーティン・スコセッシも『アイリッシュマン』(20年) で使っとったな。

もはやフィルム映画がノスタルジーの産物と化しつつある現代においちゃあ、却ってフィルム撮影の優位性というか唯一性が逆説的に語り直されてる気配をおれはぴんぴんと感じている。ウソだと思うか?

ウソなわけねえだろ。

そんなわけで、『わたしは最悪。』は、おれにとっちゃあ最高な映画だ。観終えたあとはえらくあっさりした気持ちにはなったが、なんというか、ばかに正直な映画だと思う。

飛び道具だろうが目潰しだろうが何でもアリの現代映画にあって、本作は“すでに撤廃されし昔のルール”を勝手に貫きながらも、ちゃんと現代にコミットしうるパフォーマンスも取り入れることで不自由のなかの自由を生きた。

買える。

その気概…、買える!!

美しい鳥ほど、却って狭い鳥かごに閉じ込められてた方が美しく映えることを、ヨアキム・トリアーは分かっていたのかもしれないよ。

つまりヨアキム・トリアーは鳥。

飛べる。

この男…、飛べる!!

「わたしってば最悪~」

(C)2021 OSLO PICTURES - MK PRODUCTIONS - FILM I VAST - SNOWGLOBE - B-Reel – ARTE FRANCE CINEMA